8 Wisdom nico-wisdom.com

|

目次

第三章 太陽と太陽系の誕生

原始太陽系星雲

微惑星から惑星へ

太陽の誕生

太陽の概要

太陽の構造

太陽の中心核と表面

太陽磁場と周期

衛星の形成

太陽系

現在の太陽系惑星

太陽系外惑星

第四章 銀河団

銀河系

おとめ座超銀河団

新しい超銀河団

銀河系を押し返す「謎の宇宙領域

第五章 宇宙の観測者

宇宙の観測機器

無人探査機

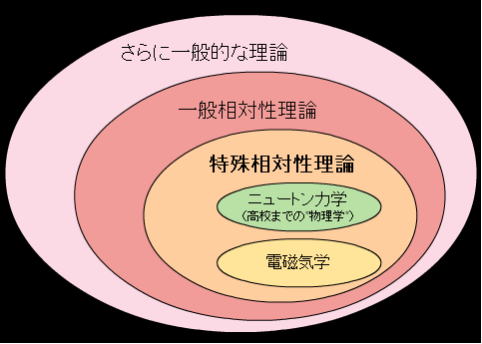

第六章 相対性理論

特殊相対性理論

一般相対性理論

第七章 ハップルの法則

エドウィン・ハッブル

系外銀河の存在の実証

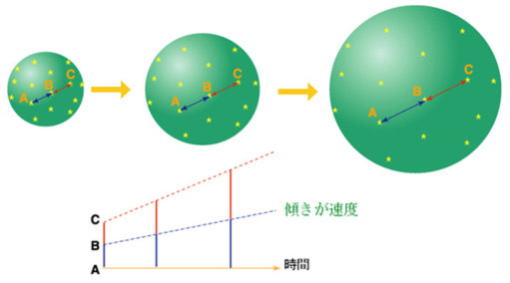

ハッブルの法則

ハッブル宇宙望遠鏡

| 第三章 太陽と太陽系の誕生 |

原始太陽系星雲

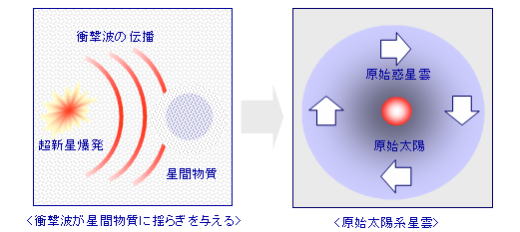

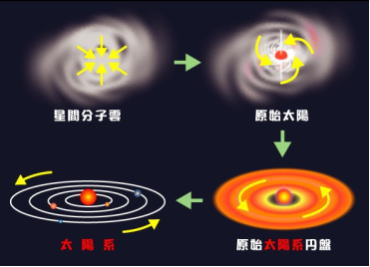

恒星は星間ガス(分子雲)の中で誕生する。分子雲はいくつかの塊に分裂しながら、恒星へと進化を始める。そしてその分子雲は、収縮と同時に回転を始めて、円盤形の原始太陽系星雲(原始惑星系星雲)になっていく。

そしてその中で更に塊に別れていき、中心は原始太陽(原始恒星)へと成長を始める。太陽系は50億年前に、こうして成長を始めたと考えられている。

円盤部はガスであり、その主成分は水素とヘリウムである。中心部の原始太陽が分子雲のほとんどの質量を集めてしまうため、円盤部のガスの質量はその100分の1程度と考えられている。

また、地球をはじめ、太陽系の物質には、鉄よりも重い元素が存在していることから、太陽系の材料となった元素は、どこかの超新星爆発によってまき散らされた元素であることもわかる。その超新星爆発が一つであったか、複数の超新星爆発によるのかはよくわからない。

ただ、例えばウランの同位体の存在比が、どのウランをとっても同じ(ウラン235:ウラン238=1:137.8)ということは、太陽系の材料の起源となる超新星爆発が複数であっても、爆発の時期はほぼ同じということになる。

また、この存在比から、超新星爆発のときには、ウラン235:ウラン238が0.6:1であるのなら、超新星爆発は54億年前に起こったことになる。つまり、元素の生成から5億年ほど、太陽系の材料は、星間物質として漂っていたことになる。 目次

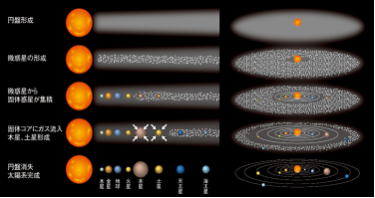

微惑星から惑星へ

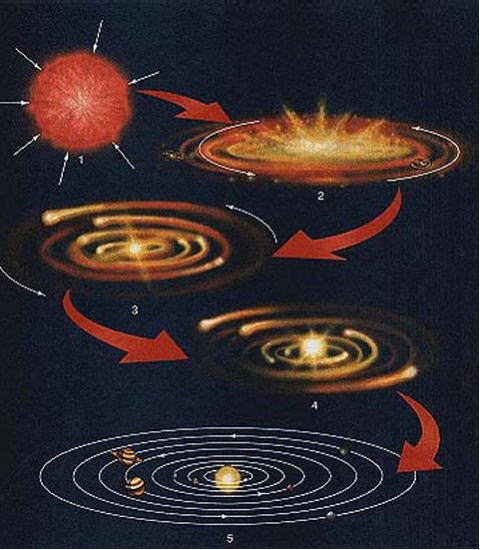

原始太陽系星雲の温度が下がると、ガスが凝縮してチリができる。そのとき、温度が高い太陽に近い内側では、岩石(ケイ酸塩と金属)が、温度が低い遠いところでは、水、アンモニア、メタンが氷となる。

この境界を雪境界線(凍結線)といい、水素化合物が凝集し凍結する、低温域の距離のことである。

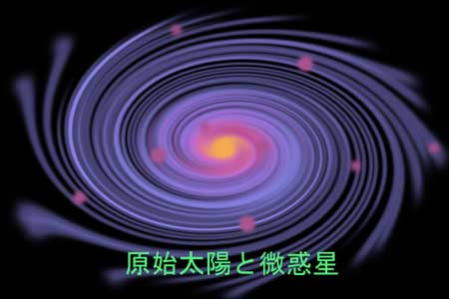

太陽へと渦を巻いて落下するのを免れダストは、衝突・合体を繰り返して、次第に大きくなった天体ができる。数㎞~10㎞までの大きさのものを微惑星という。

これらの天体間の引力によって、その多くは楕円軌道を描くようになり、それが惑星間で頻発した激しい衝突につながった。この激しい衝突で飛散する微惑星も多かったが、降着として知られる過程で重力によりくっつき始め大きさが増すものもあった。

この外部領域は温度が非常に低いため、主に水素とヘリウム からなる微惑星には大量の水も氷も含まれていた。

当然、雪境界線(凍結線)より内側では、岩石の微惑星が、雪境界線の外側では氷の微惑星ができる。

微惑星への成長は10万年程度の短い時間と考えられている。微惑星の中でも大きいものは、更にまわりの微惑星を集めて暴走的に成長する。外側の原始惑星ほど大きく(質量が大きい)、集めることのできる微惑星が分布する範囲が広いが(惑星間の距離が大きい)、それだけ成長に時間がかかる。

その後の1千万年から1億年の間に、微惑星の衝突、及び降着が続いた結果、ごくわずかな数の原始惑星が誕生した。こうして、激しかった1億年の末に、重力の集積と軌道の攪乱が落ち着いたことで、現在の太陽系の基本形ができた。

原始惑星の質量は、地球型で地球質量の10分の1程度、木星型で地球質量の5~10倍程度、天王星型で15~20倍程度となる。また、原始惑星への成長時間は、地球型で百万年、木星型で1千万年~1億年、天王星型で1億年~10億年といわれる。 目次

太陽の誕生

このように誕生した原始太陽は、原始太陽系星雲の99・9%もの質量を占めるに至った。 そして、円盤の水平方向から落下する ガスやチリが少なくなり、温度が低下してくると、内部のガス圧が低下し始め、再び重力収縮が加速されて自転周期も短くなっていく。

これから先の原始太陽の運命は、原始星の持つ質量の差によって、大きく変わることになる。

しかし、幸いにも原始太陽の質量は、大き過ぎも小さ過ぎもせず、重力収縮によって中心部の温度と密度が上昇し、ついに1千万度を越えて水素の核融合が開始されたのである。

そして、主系列星となって核エネルギーを外に向けて放出し始めるため、重力収縮も止まって、直径約140万㎞、平均密度1・41g/cm3(水素分子4×1023個/cm3に相当し、中心部は超高密度)、自転周期が約25日の、現在のような太陽が誕生したのである。

近年の観測で、正確に45億6800百万年前と確定されている。

主系列星とは、ヘルツシュプルング‐ラッセル図上で、左上から右下にかけて分布する帯状の星の集合(主系列)に属する星のこと。中心部で水素の核融合反応を起こしていて、星の一生で最も長く、最も安定した期間で、太陽も現在この段階にある。

一方、無数のリングからできている原始惑星星雲は、その自転周期(太陽に対しては公転周期)の差が原因で方々に渦を生じたが、これらの渦は非常に不安定なため、すぐに消滅してしまったと考えられる。 しかし、何らかの原因で、重力収縮を開始した渦は、リング状星雲の回転と同じ方向に回転するものだけが、生長し続けた。

そして、隣接する軌道上の渦の合体も繰り返され、ひとつの大きな渦巻に発達し、周囲のガスやチリを更に吸収し始めた。 木星型惑星が誕生しようとしているのである。

リング状星雲の回転を川の流れにたとえるならば、外側の川の流れが遅い所には大きな渦巻が、内側の流れの速い所には小さな渦巻が成長することで、木星型惑星が現在のような間 隔に配置されたと考えられる。

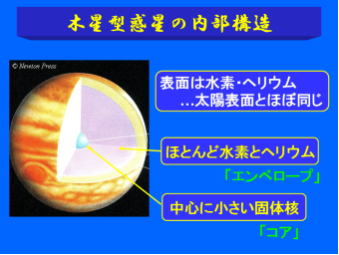

木 星

従って、一番内側の木星は一番小さな渦巻から誕生したことになるが、内側のリング状星雲ほど分厚く、更に高密度であっから、太陽になり損ねたほどの大質量惑星になったのである。 このようにして、超新星爆発によって形成された分子雲の、ほとんどの物質を吸収して主系列星になった太陽と、その残り滓(かす)を集めて成長した木星型惑星は、基本的には同質のものであり、その比重も小さい。

従って、木星型惑星は、その質量が太陽よりも非常に小さいために、自ら光を発することができなかった黒色矮星である。 目次

太陽の概要

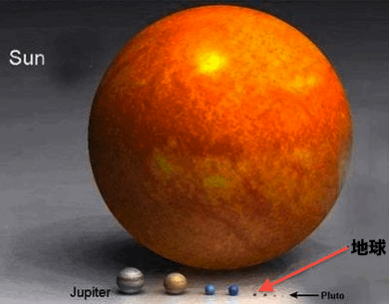

太陽は、銀河系(天の川銀河)の中の、太陽系の物理的中心の恒星である。更に太陽系の全質量の99・86%を占め、太陽系の全天体に重力の影響を与えている。

太陽の質量比較

太陽は、銀河系の中では、ありふれた主系列星の一つで、スペクトル型はG2V金色である。

推測年齢は約46億年で、中心部に存在する水素を熱核融合で使用し、残りの水素は50%程度とみられ、主系列星で存在できる期間の半分を経過していると考えられている。

太陽の半径は約70万㎞、地球の約109倍に相当し、質量は地球の約33万倍に等しいが、平均密度は、水の1・4倍であり、地球の5・5倍と比べ約4分の1である。

太陽が属する銀河系では、その中心から太陽までの距離は、約2万5000光年であり、オリオン腕(わん)(オリオン渦状腕―棒渦巻銀河の中心から伸びる複数の腕形状分)に位置する。

地球から太陽までの平均距離は、約1億4960万㎞、光が地球に届くまでに要する時間は8・3分である。8・3光分とも表記する。

この平均距離は、地球と太陽間距離の時間平均であり、地球の軌道長半径でもある。

地球と太陽間距離を1天文単位 (au) と定義され、2012年の国際天文学連合(IAU)の決議で 1auの値は、誤差±3mを除いて、正確に149, 597, 870, 700 mであると再定義された。

太陽は自転している。

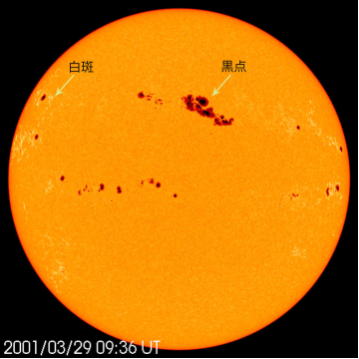

太陽の自転は、黒点の観測からわかる。この黒点は、太陽が自転しているため、東から西へ移動する。自転周期は緯度によって異なっていて、赤道付近が最も短く25日程度、緯度が高くなるにしたがって長くなり、極付近では31日程度となる。

緯度によって自転周期が異なるのは、太陽は固体ではなくガス体だからである。

緯度によって自転の速さが違うことで、太陽の磁場が複雑に乱れ、一部は太陽内部から浮上した磁場に変形されて、黒点など様々な活動現象を示す。

国立天文台が編集している理科年表では、太陽の自転周期の代表値は25・38日となっている。ただしこれは、対恒星自転周期(恒星を基準とした自転周期)で、地球は太陽の自転と同じ向きに、太陽の周りを公転しているから、これを地球から見ると少し遅く見えて27・28日になる。

これは会合周期、あるいは恒星日と太陽日、恒星月と朔望月と同じことである。

更に太陽の自転軸は、地球の公転面に対して約7度傾いている。このため9月には太陽の北極側が、3月には南極側がよく見える。

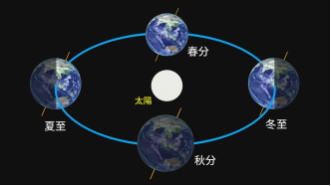

また、時間の基準も、現在は原子時計で決まる1秒を基底にしているが、かつては地球の自転と公転、人間の視点からすると、日の出や日の入り、季節の一巡を基準に「日」や「年」を決める太陽暦・太陰太陽暦が使われた。 目次

太陽の構造

太陽は、ほぼ完全な球体である。

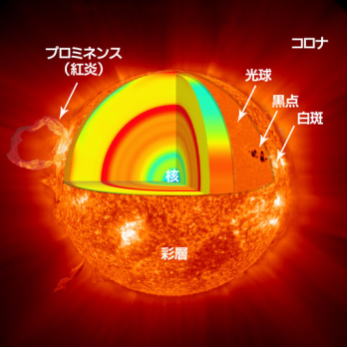

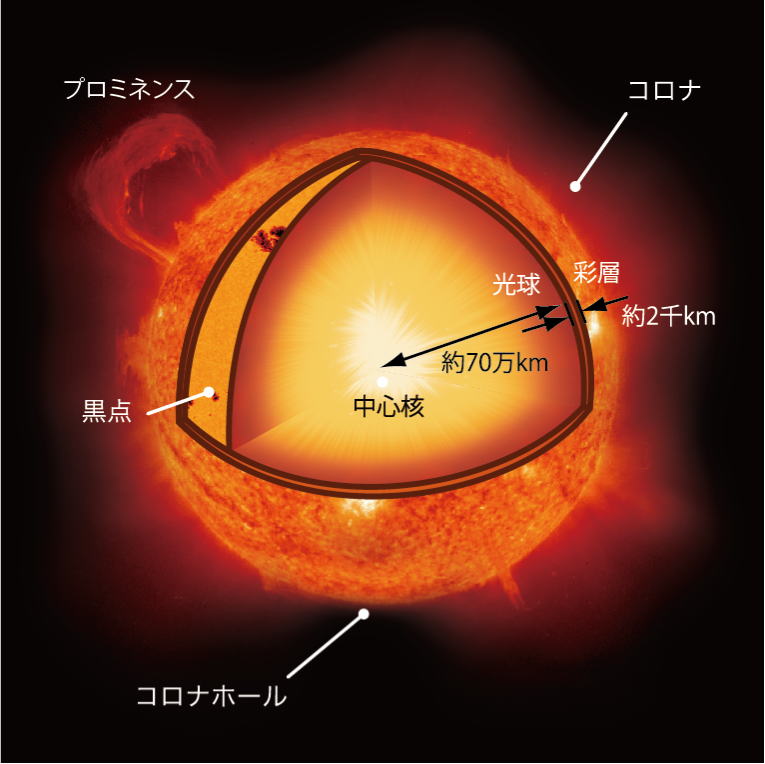

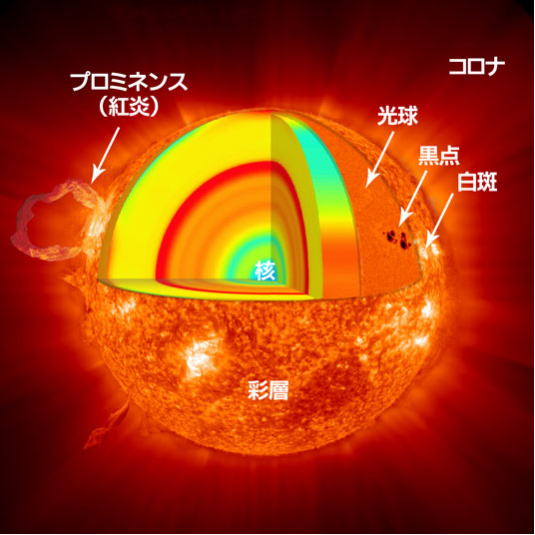

太陽には、地球型惑星や衛星などと異なり、はっきりした表面が存在しない。太陽は、中心核(太陽核)・放射層・対流層・光球・彩層・遷移層・コロナから構成されている。

可視光で地球周辺から、太陽を観察した場合の、視野角と概ね一致するため、このうち光球を便宜上太陽の表面としている。 また、それより内側を、光学的に観測する手段がない。

太陽半径を、太陽中心から、光球までの距離として定義している。

光球には周囲よりも温度の低い太陽黒点や、まわりの明るい部分である、プラージュと呼ばれる領域が存在することが多い。

光球とは、可視光を放出する、太陽の見かけの縁を形成する層のことである。光球より下の層では、密度が急上昇するため、電磁波に対して不透明になり、上の層では太陽光は散乱されることなく、宇宙空間を直進するためこのように見える。厚さは約300㎞~600㎞と薄い。

太陽大気

光球より上層の、光の透過性の高い部分を、太陽大気と呼んでいる。プラズマ化した太陽大気の上層部は、太陽重力による束縛が弱いため、惑星間空間に漏れ出している。

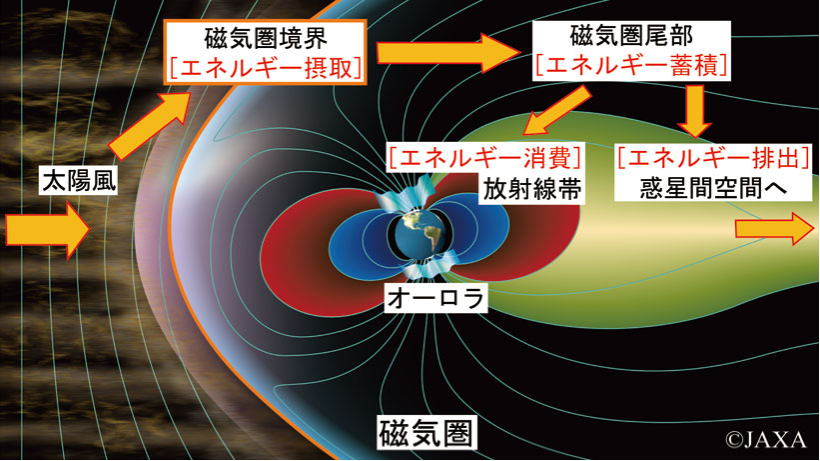

海王星軌道まで及ぶ、太陽大気上部を太陽風と呼び、オーロラの原因ともなる。太陽は、光球より内側が、電磁波に対して不透明であるため、内部を電磁波によって、直接見ることができない。

太陽内部についての知識は、太陽の大きさ、質量、総輻射量、表面組成・表面振動(5分振動)等の観測データを基にした、理論解析(日震学)によって得られる。

理論解析では、太陽内部の不透明度と、熱核融合反応を量子力学により推定し、観測データによる制限を、境界条件とした数値解析を行う。太陽中心部の温度、密度等は、このような解析によって得られたものである。 目次

太陽の中心核と表面

太陽の中心には、半径10万㎞の中心核があり、これは太陽半径の約2割に相当する。密度が、およそ水の150倍であり、このため太陽全体の2%ほどの体積の中に、約50%の質量が詰まった状態になっている。

その環境は2500億気圧、温度が1千500万Kに達するため、物質は固体や液体ではなく、理想気体的な性質を持っている。つまり結合が比較的低い、量子論的な縮退したプラズマ(電離気体)状態にある。

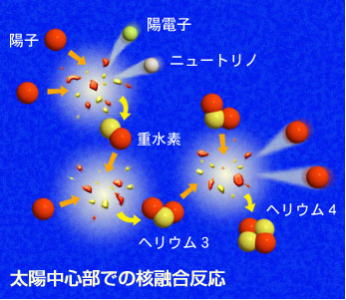

太陽が発する光のエネルギーは、この中心核でつくられる。

ここでは熱核融合で、物質からエネルギーに転換する熱核融合反応が起こり、水素がヘリウムに変換されている。

1秒当たり約3・6 ×1038 個の陽子(水素原子核)がヘリウム原子核に変換ており、これによって1秒間に430万トンの質量が3・8 ×1026 Jのエネルギー(TNT火薬換算で9・1 ×1016 トンに相当する)に変換されている。

このエネルギーの大部分は、ガンマ線に変わり、一部がニュートリノに変わる。ガンマ線は、周囲のプラズマと衝突・吸収・屈折・再放射などの相互作用を起こしながら、次第に「穏やかな」電磁波に変換される。 数十万年かけて太陽表面にまで達し、宇宙空間に放出される。

一方、ニュートリノは、物質との反応率が非常に低いため、太陽内部で物質と相互作用することなく、宇宙空間に放出される。それ故、太陽ニュートリノの観測は、現在の太陽中心部での熱核融合反応を知る有効な手段となっている。

光球表面の上には、厚さ約2000㎞の密度が薄く温度が約7千~- 1万Kのプラズマ大気層があり、この層から来る光には、様々な輝線や吸収線が見られる。

この領域を「彩層」と呼んでいる。皆既日食の始まりと終わりには、紅色の彩層を見ることができる。この彩層では、さまざまな活発な太陽活動が観察できる。彩層の更に外側には、コロナと呼ばれる約200万Kのプラズマ大気層があり、太陽半径の10倍以上の距離まで広がっている。

彩層とコロナの間には、遷移層と呼ばれる薄い層があり、これを境界に温度や密度が急激に変化する。

コロナからは、太陽引力から逃れたプラズマの流れである太陽風が出ており、太陽系と太陽圏を満たしている。

コロナの太陽表面に近い低層部分では、自由電子が光球の光を乱反射しており、輝度は光球の百万分の1と低いため、普段は見えないが、皆既日食の際に白いリング状に輝くコロナが観察できる。

コロナの領域では、X線が観測されない領域が発生することがある。これは「コロナホール」と呼ばれ、磁力線が宇宙空間に向けて開いている箇所であり、ここはコロナガスが希薄で、太陽風を発生させる原因のひとつである。

太陽表面には、数時間から数ヶ月にかけて、現れては消えるしみのような太陽黒点など、さまざまな現象が生じる。

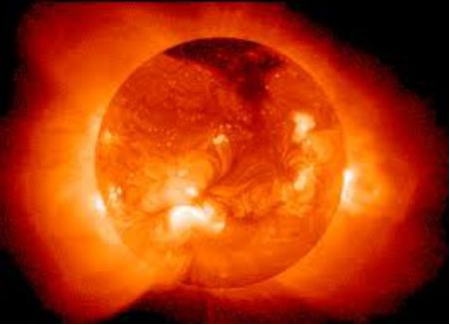

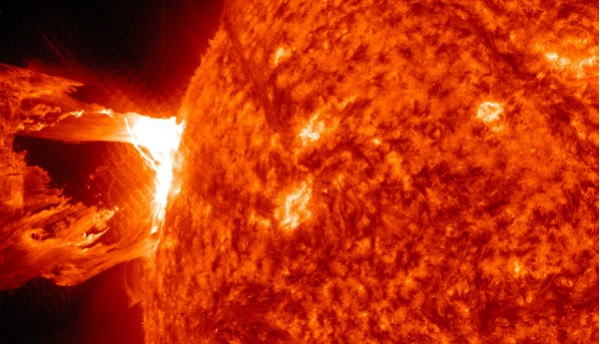

また爆発現象である太陽フレアや紅炎(プロミネンス)、コロナ質量放出(CME)なども観察できる。これらを発生させる原因は、太陽磁場の磁力線管である。

黒点は、磁力線管が浮き上がり、光球面と交わる部分に2つが対になって生じ、太陽エネルギー放出を阻害するために、その領域の温度は相対的に低くなる。

太陽フレアは、黒点上のコロナ部分周辺で、数分から数十分発生する強力な爆発現象で、高さ1~10万㎞のフレアリボンという明るい帯状の光と、強いX線を放ちながら高エネルギー粒子が宇宙空間に放たれる。

紅炎は、黒点形成に関わる磁力線管に蓄積された、2千~3千K高温プラズマに耐えられず、付け根部分が破壊する現象で、これも高エネルギー粒子の放出を伴っている。

また、コロナ内でも、コロナ質量放出(コロナガス放出という現象がある。これはコロナ下層から湧き上がる電離高温ガスの塊である。

コロナ内部でプラズマのガス圧力が高まり、太陽の引力を超える状態になると、宇宙空間へ吹き出す現象が起こる。

これは太陽風と呼ばれ、1962年にマリナー2号の観測で実証された。太陽風の密度は、粒子が1㎝平方当たり5個程度、通常速度は、秒速300~500㎞。成分は主にプロトン (H+)、次いでアルファ粒子 (He++)など、イオンと電子などの荷電粒子である。これが太陽から磁力線に沿った、スパイラル状に吹き出している。

温度は、地球付近でも10万度を維持している。この太陽風は、銀河系の恒星間ガスと衝突するところまで到達する。

この衝突面はヘリオポーズと呼ばれ、これより内側が太陽圏(ヘリオスフェア)と定義されている。この太陽風が、地球磁場の南北極域に達し、オーロラが発生する。

太陽風は、発生元によって特徴があり、太陽フレアから生じる場合は、1千㎞/秒の高速・高密度となる。 目次

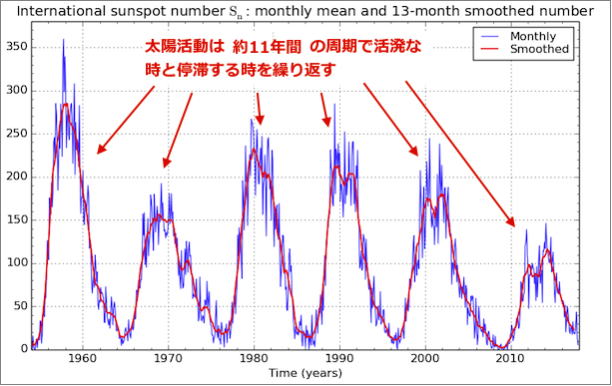

太陽磁場と周期

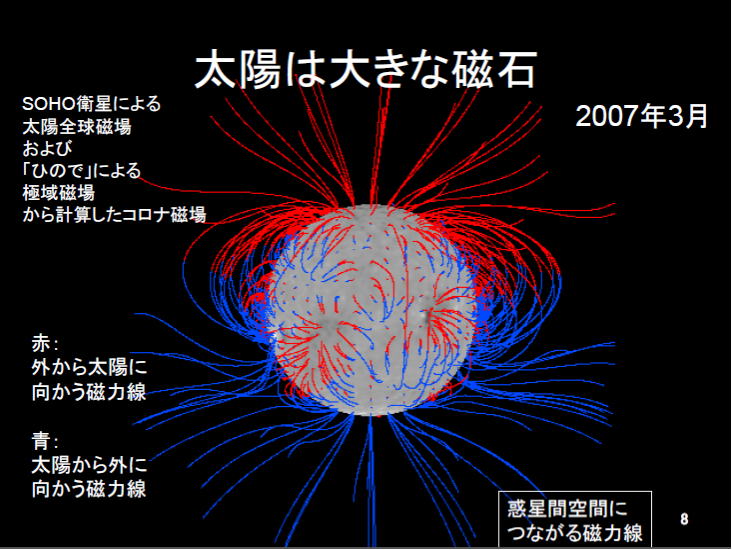

太陽は固有磁場を持っているが、その様相は地球磁場と大きく異なる。磁力線は太陽風によって放射状に広がり、しかも自転の影響を受けてらせん状に展開している。

宇宙空間の一般磁場は1ガウスに満たないが、黒点部分では数千ガウスと強さもまちまちである。

太陽付近の強い磁場が、プラズマを拘束する際にX線が生じる。

このような磁場は、地球同様にダイナモ効果によると考えられるが、差動回転の影響で単純な双極磁場とならず、緯度によって差が生まれ、やがて水平方向のトロイダル磁場を作る。

しかし磁力線は反発し合うため、浮き上がりやループなどが生じ、黒点を生む原因となる。

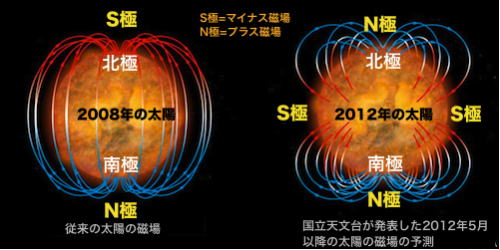

太陽の磁場の極性変動

ここにコリオリの力が影響すると、磁力線の繋ぎ変えや、捻れが出来、水平方向の電流(トロイダル電流)が誘起され、磁場はNS極が逆転した、緯度方向のポロイダル磁場となり、上下逆の双極磁場に戻る。

この変動は11年を周期に起こり、これは太陽周期と呼ばれる。

太陽黒点は、太陽周期で増減する。

これは黒点の数で観測され、多くなれば活発な極大期へ向かう。このサイクルは、古い磁場が一方の極から引き剥がされ、もう一方の極まで達する周期に対応しており、1周期ごとに太陽磁場は反転する。

太陽活動の周期には、1755年から始まった周期を第1周期とする通し番号が付けられており、2008年1月から第24周期に入っている。

この他、マウンダー極小期のような、更に長い周期での変化もある。なお、11年周期は、磁場極性変動が片方(例えば北から南)へ動く期間であり、一周する期間で考えれば22年周期とも言える。

この周期は、太陽磁場・差動回転・対流の3つが対流層で相互作用を起こした結果という説明が、50年代に「ダイナモ機構」で行われた。ただし太陽周期を正確に説明するダイナモモデルは完成されておらず、これには対流層での差動回転の様子を解明しなければならない。目次

衛星の形成

巨大惑星誕生課程の標準的な説明は、巨大惑星の中心核は、地球型惑星のように衝突成長によって形成され、この中心核が大きくなるにつれて、周囲の星雲からガスや氷が降着したというものである。

木星型惑星は、円盤部に残ったガスを大量に集める(降着させる)ことによって、自身のまわりに分厚いガスの層を持つようになる。

地球型惑星は、小さいために表面重力も小さく、ガスを多く集めることができない。また、天王星型惑星は、惑星への成長が遅いためにガス円盤がその間に失われてしまう。

こうして、太陽に近いところでは地球型が、太陽から遠いところでは天王星型が、その間では木星型の惑星ができることになる。

地球型の原始惑星では、大きくても火星大である。

つまり地球になるためには、更に原始惑星の巨大衝突・合体が繰り返されることになる。

これは惑星どうしの引力、さらには木星の引力により不安定になって衝突するのである。 その際に月もできたと考えられている。火星や水星は、原始惑星が残ったものかもしれない。

木星型惑星は、たくさんの微惑星を集めることができたため(それが固体核になる)、重力も大きく円盤部のガスも多く(太陽質量の1万分の1)集めることができた。

木星は、実際この程度である。しかし土星は少し少ない。これは、木星より時間がかかった土星の固体核ができたことには、円盤部のガスの逸散が始まっていたかもしれない。

天王星型惑星は、固体核の成長に時間がかかり、円盤部のガスが逸散してしまったために、大量のガスを集めることが、出来なかった惑星と考えられる。

木星型惑星や天王星型惑星衛星のうち、惑星の自転・公転の向きに惑星の赤道面上をほぼ円軌道で回っているものを規則衛星という。

規則衛星は、惑星の形成のミニ版と考えられる。また、逆行衛星や、奇妙な軌道を持つ不規則衛星は、微惑星が惑星に捉えられたものらしい。

小惑星は、木星や土星の引力の影響を受けやすいところにある。そのために、微惑星や原始惑星ができても、強く軌道を揺すられて、お互いの衝突速度が大きくなり、合体衝突ではなく、破壊衝突になってできたものらしい。

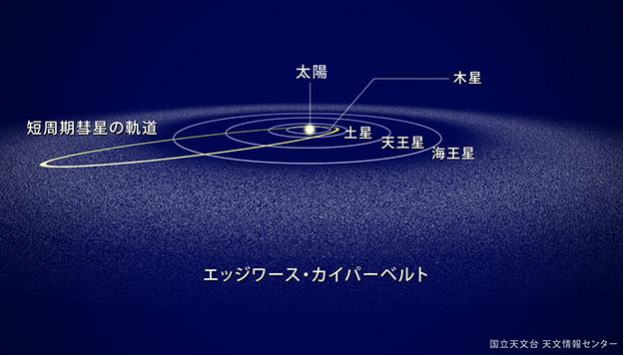

カイパーベルト天体は、成長が極く遅い(太陽から遠いほど成長が遅い)ために、まだ微惑星から惑星への成長段階の天体、またオールトの雲は惑星の重力のために遠くへはねとばされた微惑星と考えられている。

円盤部のガスが逸散する時期や、そのメカニズムについては不明な点が多い。

これらは、いわゆる「標準モデル」であり、太陽系の起源をある程度うまく説明できる。しかし最近、他の恒星にも惑星を持つものが多く発見された(2009年末で400個以上)。

その中には、木星程度の大きさの惑星が、水星の軌道よりも小さい軌道で恒星のまわりを回っていたり、また彗星のように大きな離心率(つぶれただ円軌道)を持っていたりする。こうした惑星系に対してはまだ未知なことが多い。 目次

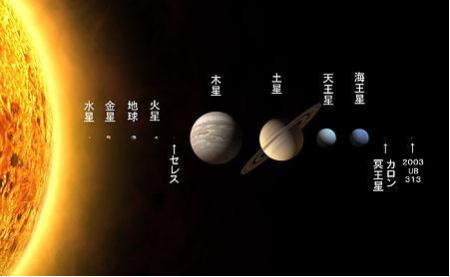

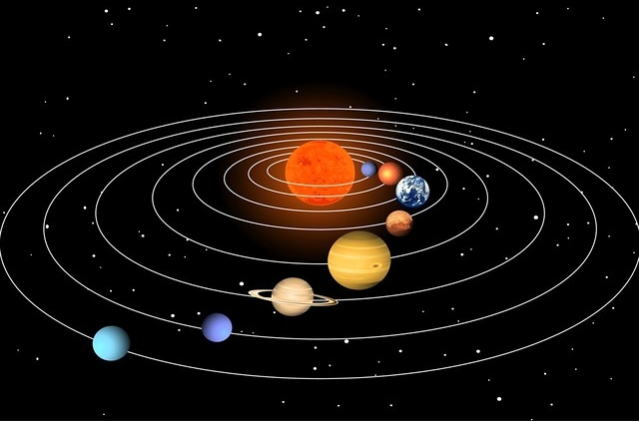

太陽系

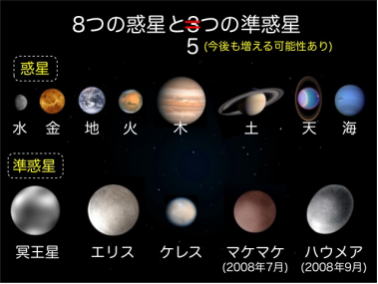

太陽系とは、太陽および太陽の周囲を公転する天体(惑星系)と、微粒子、更に太陽活動が環境を決定する、主要因となる空間から構成される領域をいう。

太陽の周囲を公転する天体には、現在確認されているだけで8個の惑星、5個の準惑星、多数の太陽系小天体がある。

太陽系のうち、地球型惑星である火星が位置するまでの領域を内太陽系、それより外側の領域を外太陽系と呼ぶ場合がある。

太陽系小天体には小惑星、太陽系外縁天体(ただし外縁天体のうちの冥王星型天体は準惑星に含まれる)、彗星、惑星間塵などがある。惑星や準惑星、太陽系小天体にはその周囲を公転する衛星や環を持つものもある。

太陽は、約10万光年の直径を持つ、銀河系(天の川銀河)と呼ばれる銀河を構成する、約2千億個の恒星の一つである。銀河系の中では、オリオン腕に位置している。

太陽系とは、太陽の重力の影響によって、構成される天体の集団のことであり、太陽はその中央に位置している。

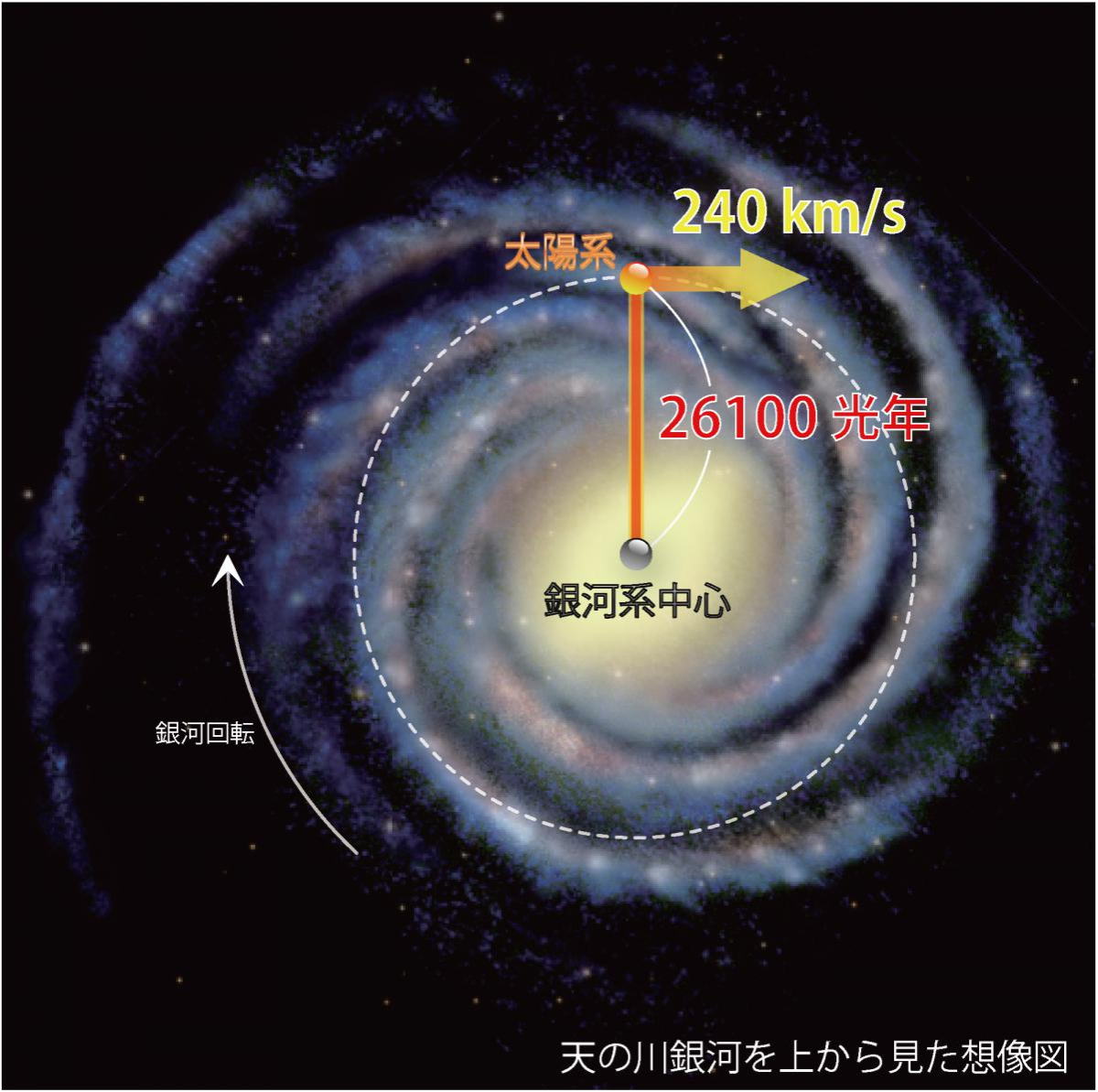

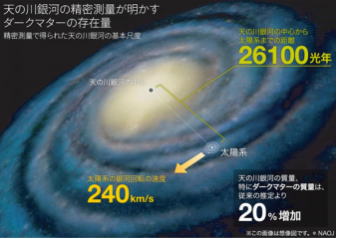

銀河系の中で、太陽は典型的な恒星の一つであると考えられている。太陽系は銀河系の中心から、2万6100万±1万600光年ほどの位置にあると考えられている。

太陽系は、秒速240±14㎞の速度で銀河系内を周回しており、約2億2600万年で銀河系内を1公転する。

地球が宇宙の中心ではなく、他の惑星と同様に、太陽の周りを公転しているという、地動説が受け入れられたのは16世紀から17世紀にかけてのことである。

太陽系を構成する天体のうち、当時知られていたのは太陽と6個の惑星(水星、金星、地球、火星、木星、土星)、地球の衛星である月、そして木星の4個の衛星(ガリレオ衛星)のみであった。

それから300年ほどの間に、2個の惑星(天王星、海王星)、約20個の衛星、数百個の小惑星が発見された。

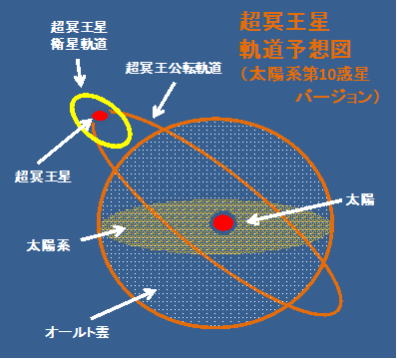

天王星と海王星の軌道が、計算と一致しないことから、「惑星X」の存在が予想され、捜索が始まった。30年に冥王星が発見され、第9番目の惑星とされた。

20世紀終盤からは、海王星より外側の、エッジワース・カイパーベルトと呼ばれる領域で、比較的大きな天体が続々と発見され始めた。冥王星もそれらの天体の一つであるというのが定説となってきた。

更に数十個の衛星、1万個以上の小惑星が発見され、エッジワース・カイパーベルトより外側に、彗星の巣とも言うべきオールトの雲の存在が予想されるようになった。

2005年1月、ついに冥王星より大きいエリス(仮符号:2003 UB313)が発見された。 目次

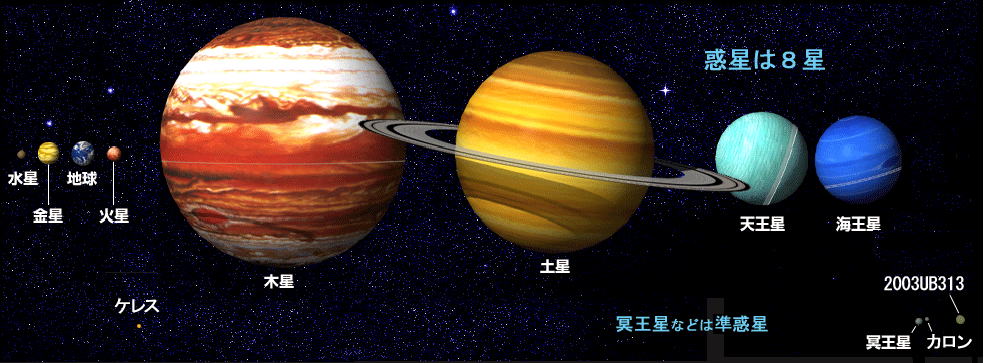

現在の太陽系惑星

現在の太陽系惑星は、 太陽を中心として、内側から、4個の内惑星、小惑星帯、4個の外惑星が存在している。NASAが作成した太陽系の模式図では、惑星の軌道距離が極端に圧縮して描かれている。

太陽の直径=1,392,000km、地球の公転軌道半径(1AU)=149,597,870kmなので、太陽と地球との距離は、実際には太陽の直径の107倍もある。

太陽系 四つの内惑星

現在の惑星系は以下のものがある。

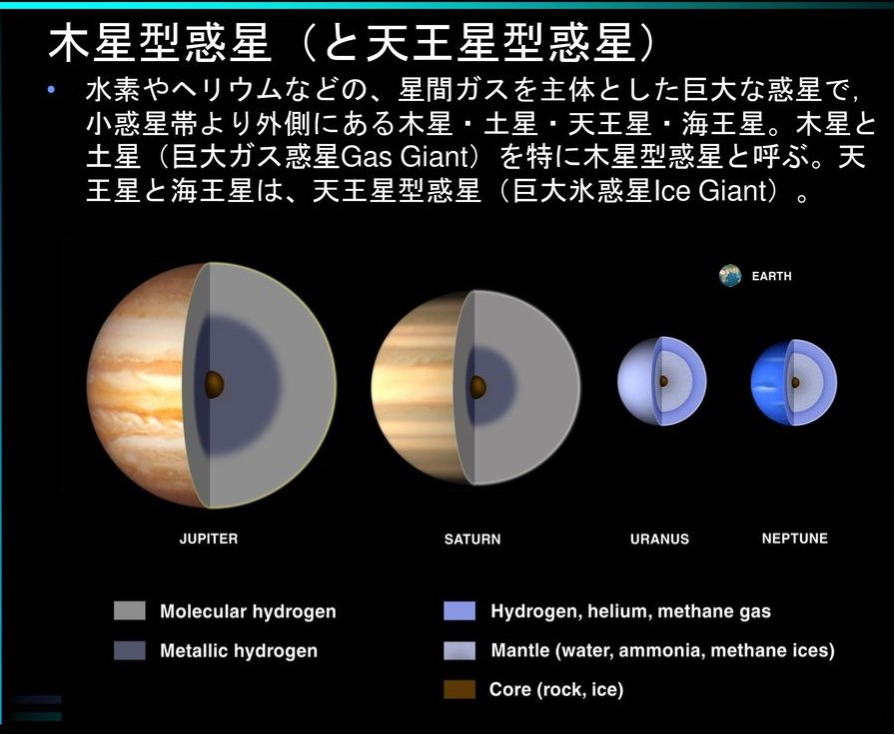

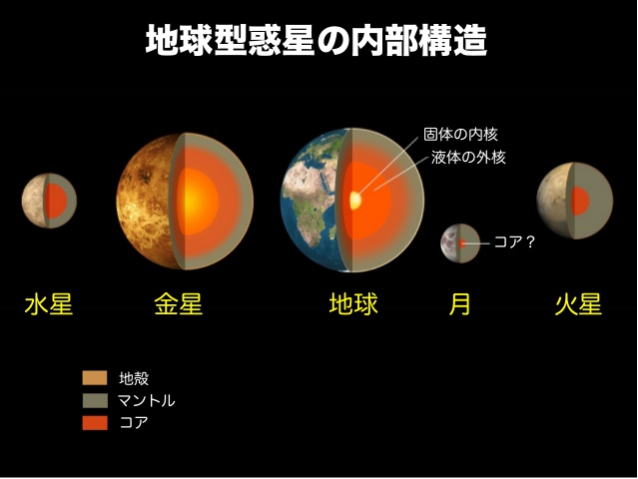

四つの内惑星は、水星・金星・地球・火星があり、いずれも地球と同様、主に岩石や金属などの、難揮発性物質から構成されていて、地球型惑星と呼ばれている。外惑星と比べ、質量が小さく、密度が高いことが特徴である。

四つの巨大外惑星として、木星・土星・天王星・海王星がある。いずれも地球より直径で4倍以上、質量で10倍以上の大きさがあり、密度は低いことが特徴である。

太陽系 四つの巨大外惑星

もう一つの共通点として、環と多数の衛星を持っている。組成の相違により、木星と土星は巨大ガス惑星、天王星と海王星は巨大氷惑星と分類されている。

そして衛星や「準惑星」、無数の小感星といった数々の小天体がある。

冥王星については、太陽から最も遠くにある惑星と、長らく見なされてきたが、2006年に、国際連合(IUA)によって「準惑星」へと格下げされ、惑星という称号を失った。

IAUの新たな定義によれば、惑星とは、以下の三つの基準を満たすものとされている。

「惑星とは、(A)太陽の周りを回り、

(B)自己重力が、外力に対して変形しない抵抗力を持つだけの質量を持ち、そのためほぼ球型にあると想定され、

(C)軌道周辺に、他の天体がない天体のこと」とされている。この三番目の基準に引っかかって、冥王星は降格となり、冥王星はカイパーベルト内にあるほかの多くの天体と一緒に周回している。

カイパーベルトとは、海王星以遠にリング状に存在している彗星および小惑星の巣で、惑星が形成されなかった降着円盤の残骸であり、90年代後半には、非常に小さな氷の微惑星が、カイパーベルト内で数百万個も発見されている。

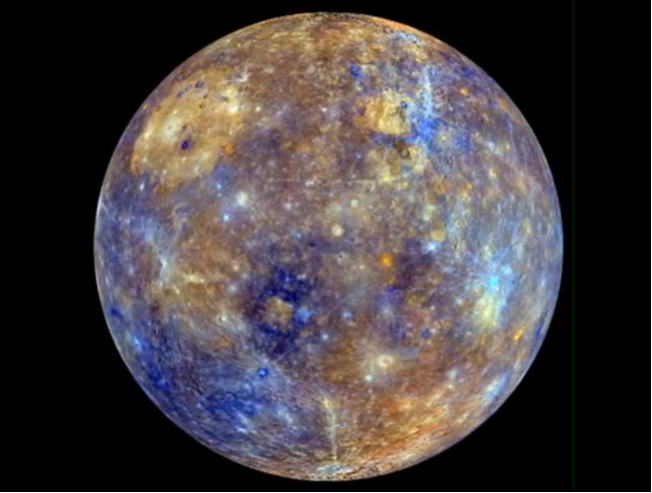

・第一惑星:水星(マーキュリー)

水星は岩石でできている「地球型惑星」で、太陽に一番近い位置にある。このため、水星には大気はほとんど存在せず、カリウム、ナトリウム、酸素などを成分とする非常に薄いガス層があるだけである。約40億年で冷却しつつ、水星は縮小しつつある。

このため、表面に長大な尾根や断崖が形成されている。

表面温度は平均179℃で、温度変化はマイナス183℃から427℃におよぶ。

水星には、地球と同程度な、大きな鉄の核が存在する。水星全体では約70% が金属、30%が二酸化ケイ素でできている。

・第二惑星:金星(ヴィーナス)

金星は岩石でできている「地球型惑星」で、太陽から2番目にあり、3番目の地球と同じ約46億年前に生まれた。大きさも、金星が6,052㎞、地球が6,378㎞でほぼ同じ大きさである。地球と金星は双子星と呼ばれることもある。金星には二酸化炭素を主成分とし、わずかに窒素を含む大気が存在する。大気圧は非常に高く、地表で約90気圧ある。この圧力は、地球では水深900mに相当する。膨大な量の二酸化炭素によって温室効果が生じ、地表温度は平均400℃、最高500℃に達する。

・第三惑星:地球(アース)

地球の直径は1万3千㎞あり、岩石でできた惑星の代表である。地球には、窒素と酸素を主成分とする大気が存在し、地表面の70%は液体の水(海)で覆われている。 表面温度は平均9℃である。地表付近の成分は、酸素とケイ素が主体で、他にアルミニウム、鉄、カルシウム、ナトリウム、カリウム、マグネシウムなどの、金属元素が含まれる。ほとんどは酸化物の形で存在している。中心部は、鉄やニッケルが主体となっている。表面地殻は厚さが約30〜100㎞程度で、その下に対流で動いているマントルがありマントルの下には、核がある。核は大変高温で、6千℃もある。

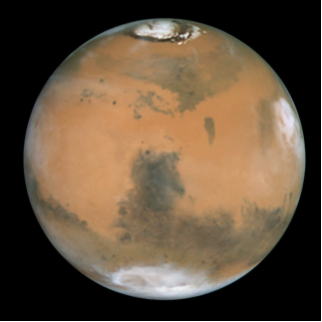

・第四惑星:火星(マーズ)

火星は太陽から4番目の惑星で、岩石からできている地球型惑星である。

火星が赤く見えるのは、その表面に地球のような水の海がなく、地表に酸化鉄が大量にあるからである。直径は地球の半分ほどで、質量は地球の約 10分の1 に過ぎないため、火星の地表での重力の強さは地球の40%ほどしかない。

火星には二酸化炭素を主成分とし、わずかに窒素を含む大気が存在している。大気が希薄で、熱を保持する作用が弱く、表面温度は平均マイナス63℃、最高でもマイナス20℃である。火星の表面は、主として玄武岩と安山岩から成っている。

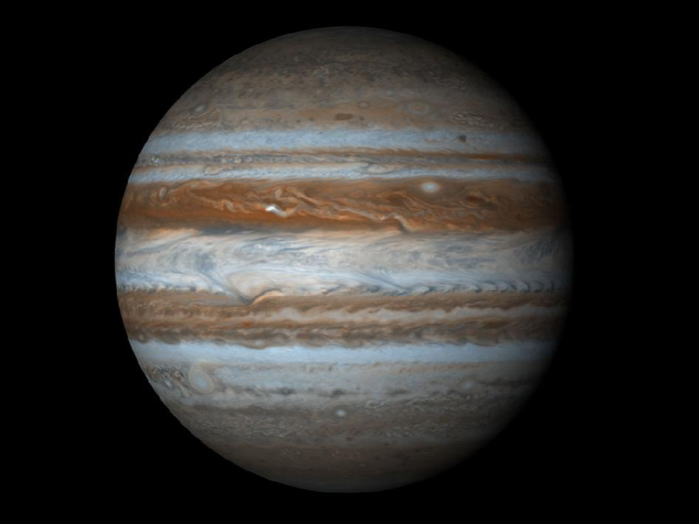

・第五惑星:木星(ジュピター)

木星は、巨大外惑星で、全体が水素とヘリュウムからなるガスでできた惑星である。

木星の大きさは地球の11倍 ほどで、60個以上の衛生を持っている。

表面には水素を主成分とする、厚い大気層が存在している。表面温度は、平均マイナス121℃である。その下は液体金属水素の層、中心は岩石の核となっている。

木星には地球の14倍の強力な地場があり、その影響で北極と南極では常にオーロラが発生している。表面には常に、秒速百~百50mの強風が吹き、光のベクトルで、オレンジと茶の縞模様に見える。

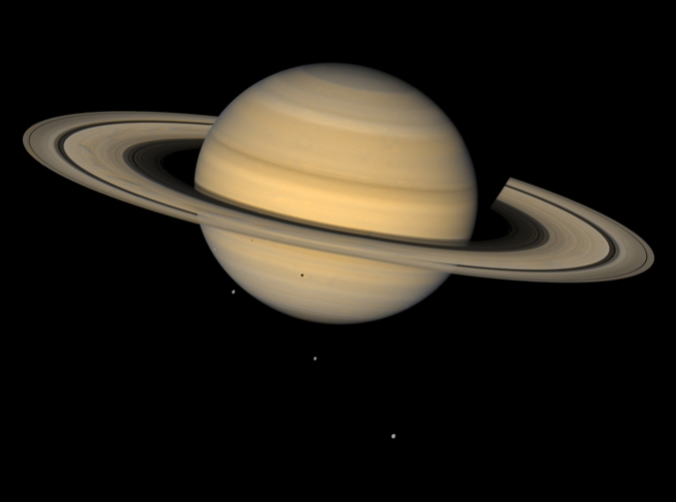

・第六惑星:土星(サターン)

太陽から6番目、木星に次いで2番目に大きな巨大ガス惑星で、ほとんどが水素とヘリウムでできている。土星の内部には鉄やニッケル、シリコンと酸素の化合物である岩石から成る中心核があり、そのまわりを金属水素が厚く覆っている。表面には、水素を主成分とする厚い大気層が存在している。

表面温度は平均マイナス百80℃である。土星の内部は高温であり、核では1万2千℃ に達している。土星は恒常的な環を持ち、9つが主要なリング状、3つが不定的な円弧である。これらはほとんどが氷の小片であり、岩石のデブリや宇宙塵も含まれる。知られている限り62個の衛星を持つ。

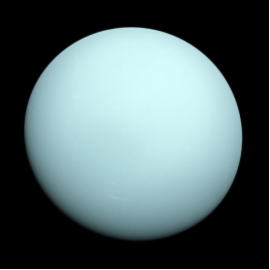

・第七惑星:天王星(ウラヌス)

天王星は7番目で、木星・土星に次ぎ、3番目に大きい巨大ガス惑星である。

大気には水素が約83%、ヘリウムが15%、メタンが2%含まれている。表面温度は平均マイナス205℃である。

内部は重い元素に富み、岩石のほか、酸素、炭素、窒素から成っている。

酸素、炭素、窒素が多く含まれ、水素とヘリウムでできている木星や土星とは対照的である。天王星と海王星は、木星や土星の核から液体の金属水素の層を除いたものに似ている。内部は比較的均一に分布している。こうした違いから、木星型とは異なる天王星型惑星として分類されるようになった。

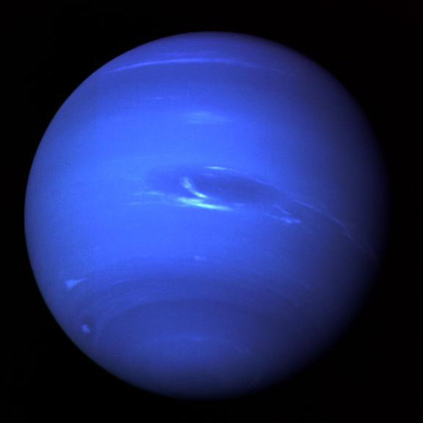

・第八準 惑星:海王星(ネプチューン)

海王星は、太陽から8番目の巨大ガス惑星である。最も外側には水素を主成分とするガスの層、その下に水やメタン、アンモニアなどの氷でできたマントルの層、中心に岩石や氷、鉄とニッケルなどの合金でできた核、という構造になっていると考えられている。

太陽から45億㎞(30AU)も離れているため、わずかな熱しか受けず、表面温度は平均マイナス220℃である。

ガス層のメタンの量が多く、そのため青みがより強く、コバルトブルーに見える。惑星探査機で、表面に大気中の巨大な渦、大暗斑と呼ばれる黒い大きな斑点模様が確認された。 目次

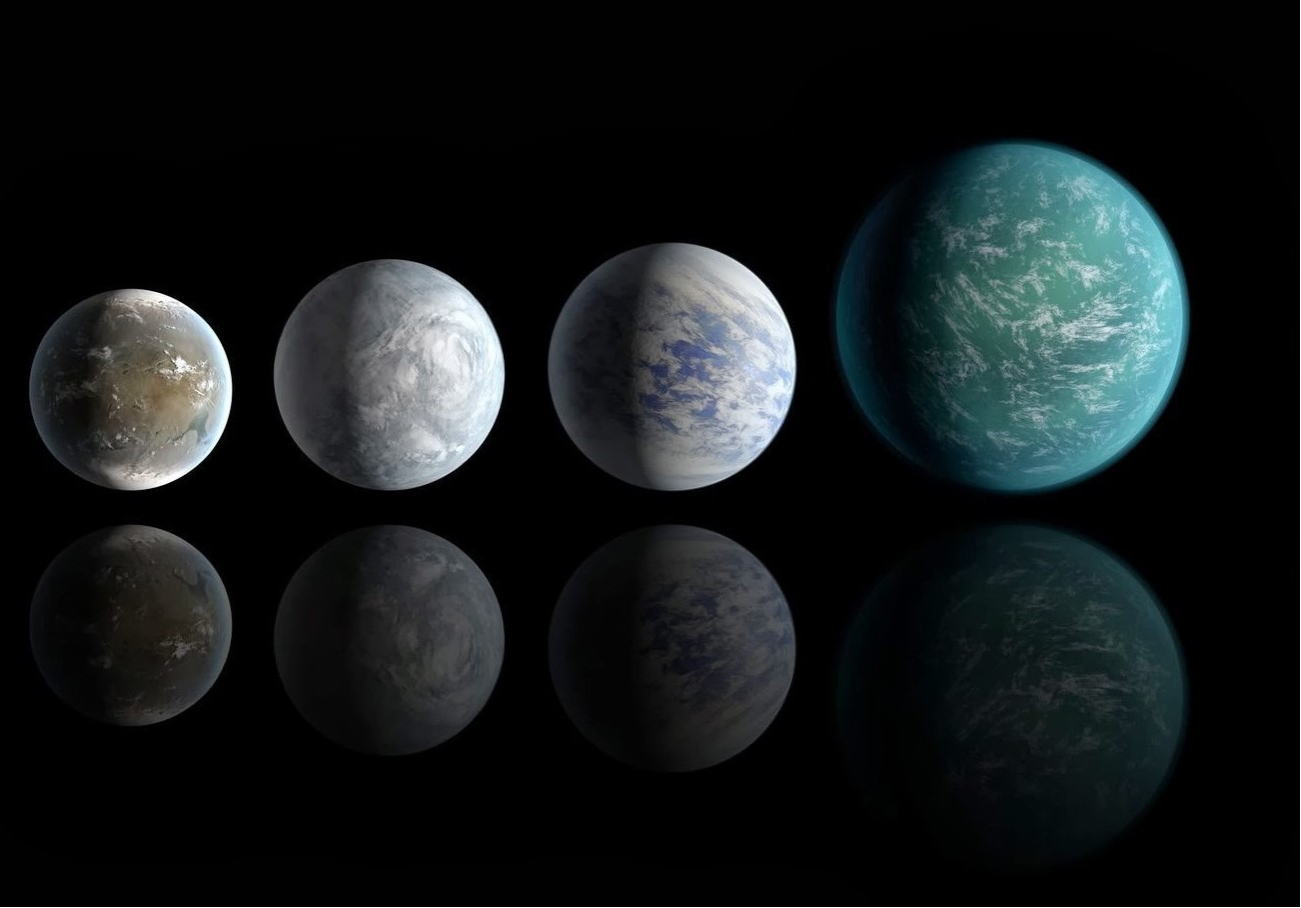

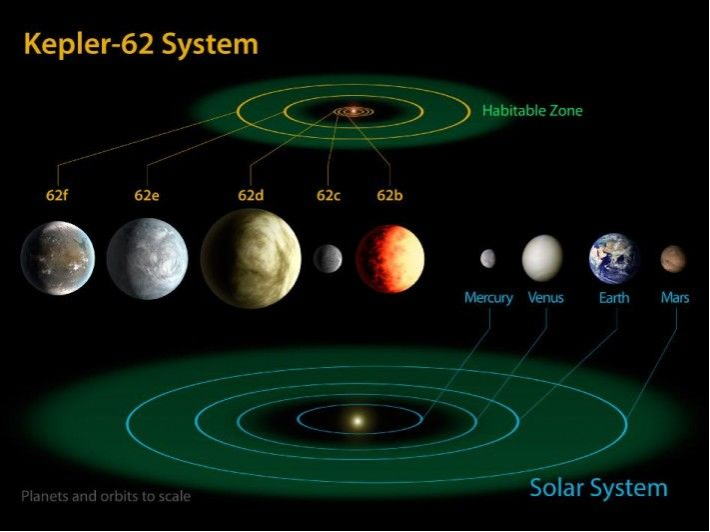

太陽系外惑星

太陽系外惑星とは、太陽系にとっての系外惑星、つまり、太陽系の外にある惑星である。

多くは太陽以外の恒星の周りを公転するが、白色矮星や中性子星(パルサー)、褐色矮星などを回るものも見つかっている。他にもさまざまな星を回るものが想定される。

自由浮遊惑星、つまりいかなる天体も回らない、惑星大の天体は、系外惑星について別扱いすることが多い。

太陽系以遠にある惑星、つまり太陽系外惑星を最初に発見したのは95年、スイスの天文学者たちだった。ペガスス座51番星 (51 Pegasi) という恒星に、木星クラスの質量を持った惑星の存在が確認された。

主系列星では、これが初めての系外惑星とされている。この種の惑星は、太陽に極めて近いことから、「ホット・ジュピター」(熱い木星)と呼ばれ、これを機に、続々と同種の系外惑星が発見されている。

これは、主に惑星公転の重力の影響で、恒星がふらつくことを利用して観測しているため、惑星公転の恒星に及ぼす重力が強く、ふらつきの周期が短い惑星、つまり木星級の大きさで、恒星のすぐ近くを回る惑星でなければ、地球から観測することは非常に困難ということによる。

その後2002年だけで、約31もの太陽系外惑星が、発見されている。

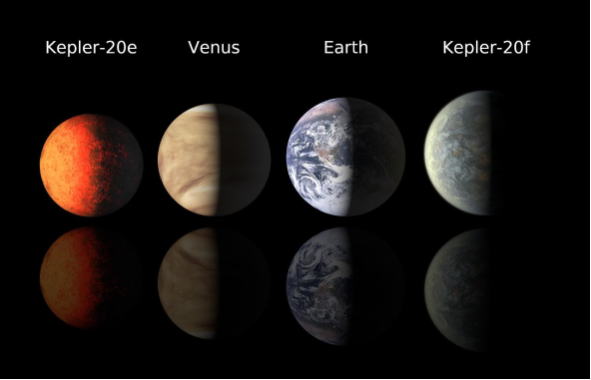

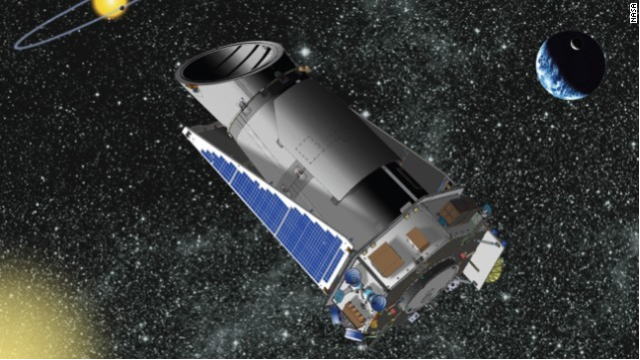

NASAのハッブル宇宙望遠鏡は、地球からはるか遠く離れた、恒星の周り回る系外惑星群の証拠を見つけており、また2009年に打ち上げられた、NASAの系外惑星探索用のケプラー宇宙望遠鏡も、さらなる証拠をつかんでいる。

ケプラーの使命は、白鳥座近くの領域にある15万個以上ある恒星を常時観測して、惑星通過(トランジット)の証拠を捜すというものだ。

2016年までに、2549の星系(パルサー星含む、内581星系に複数の惑星を含む)に3410の惑星が発見されている。

発見され始めた当初は、ホット・ジュピターやエキセントリック・プラネットが多く発見されていたが、近年は、地球よりやや大きいサイズの惑星であるスーパー・アースの発見が増えている。

これらの天体は、何光年も離れているため、その表面の詳細を調べることはできず、その惑星の存在や質量、軌道の幅といった間接証拠を検出するだけであった。

それでも、この観測証拠を、理論モデルや太陽系に関する知識と組み合わせることで、遠く離れたこれらの惑星のより複雑な姿が見えてくる。

これらの惑星の多くは、地質学的に活発であり、生命を維持できる、大気や気候を備えている可能能性を示すような調査結果もある。太陽系外惑星を探索ずる天文学者は、カリフォルニア(特にリック天文台)やハワイ、チリ、オースラリアにある各地上望遠鏡も使い、2千もの恒星を細かく監視している。

しかし、地上の天文台から、惑星.を見つけることは始まりにすぎない。ケプラーのような何台もの小さなロボット探査機に、デジタルカメラを備え、それらを長距離探査に送り込み、遠くの恒星の惑星表面を撮影させることも、探査計画に含まれている。

ただ現実的には探査機を10~12光年の距離へ、送り込むのに要する技術の開発には、何世紀もかかるだろう。それまでは、太陽系に似たものや、惑星を見つけるという骨の折れる探索を、地球に居る文学者、アマチュア天文家、そしてロボット探査機が続けることになる。 目次

第四章 銀河団

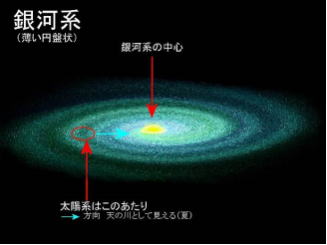

銀河系

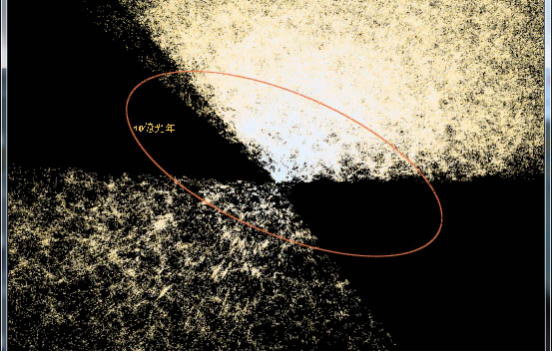

銀河系は、宇宙に数ある銀河の中でも、地球・太陽系を含む銀河の名称で、天の川銀河ともいう。

これは、地球から見えるその帯状の星々を、天の川と呼んでいることに因んでいる。

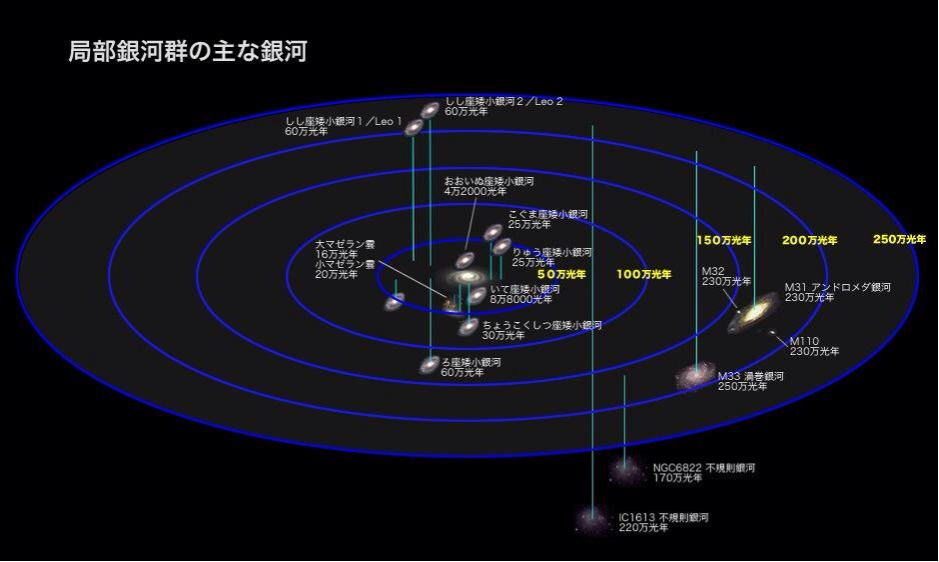

更に局部銀河群に属していて、我が銀河系を含め、大小およそ50個ほどの銀河が確認されている。

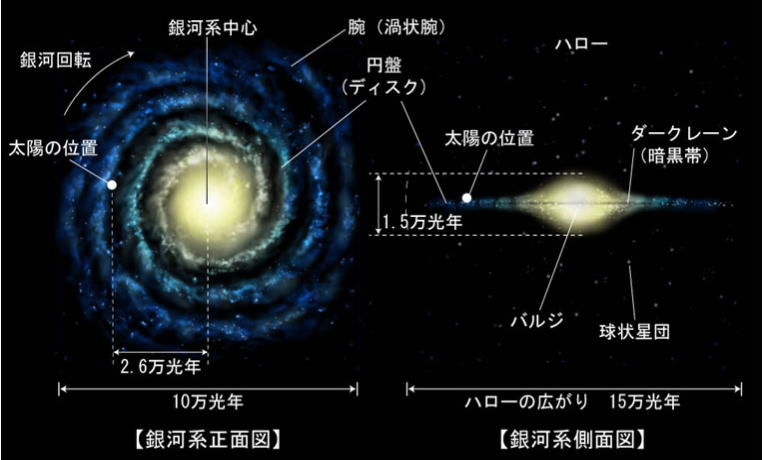

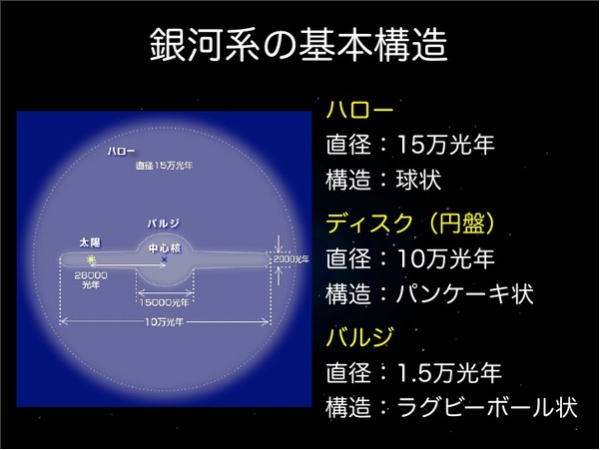

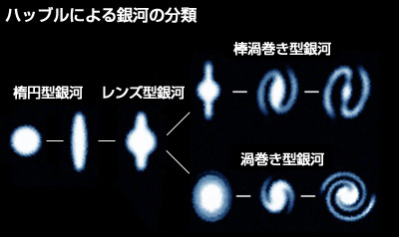

銀河系は、以前は渦巻銀河の一種と考えられていたが、20世紀末以降は、棒渦巻銀河であるとする説が有力である。

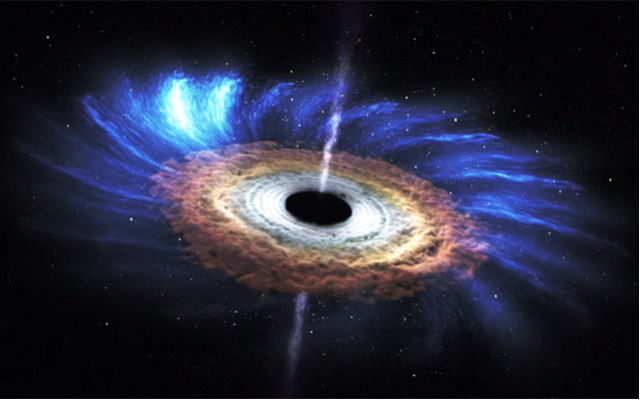

中心には、超大質量ブラックホールがあると考えられている。

通常の銀河と同様、銀河系も数多くの恒星や星間ガスなどの天体の集まりで、全質量は太陽の1兆2600億倍と見積もられている。そのうち、可視光などの電磁波を放出している質量の合計は、5・1%以下の643億太陽質量で、質量の大部分は暗黒物質であると考えられている。

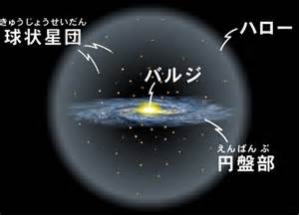

中心付近には、比較的古い恒星から成る密度の高いバルジ(膨らみ)を持ち、それを取り巻くように若い恒星や星間物質からなる、直径約8万~10万光年のディスクがある。

ディスク(円盤銀河で、バルジを取り巻く、円盤状の構造)の厚さは、中心部で約1万5千光年、周縁部で約1千光年の凸レンズ状の形状を持っている。

ディスクの中には、明るい星や散開星団(恒星の集団(星団)の一種で、分子雲から同時に生まれた星同士が、まだ互いに近い位置にある状態の天体)、散光星雲(可視光によって観測できる、比較的広い範囲に広がったガスや宇宙塵のまとまりである天体)などが、多く見られる渦状腕が存在する。

相対的なスケールでは、銀河系を直径百30㎞に縮めた場合、太陽系は約2mほどの大きさになる。

膨らみと円盤状の構造の更に外側には、約百30個の球状星団などからなる、直径約25万から40万光年の球形の銀河ハロー(銀河全体を包み込むように、希薄な星間物質や、球状星団がまばらに分布している球状の領域)が存在する。

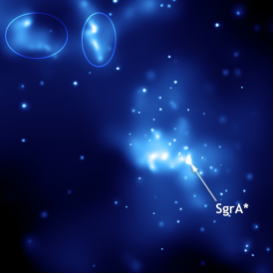

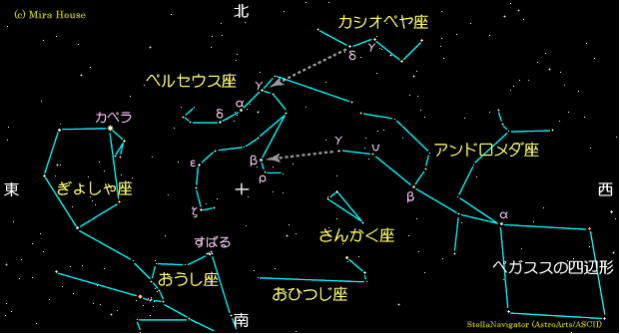

銀河系の中心は、地球から見て「いて座」の方向に約3万光年離れた所に位置しており、いて座Aという強い電波源がある。

「いて座A」の中心部には、超大質量ブラックホールが存在することが確実視されている。

天の川は、天の赤道に対して、はるか北のカシオペヤ座から、はるか南の「みなみじゅうじ座」まで達している。このことから、地球の赤道面や軌道面である、黄道面が銀河面に対して大きく傾いていることが分かる。

また、天の川によって、天球がほぼ同じ広さの二つの半球に分けられることから、太陽系は、銀河面に近い位置にあることが分かる。銀河系の絶対等級は、直接測定することは不可能だが、研究者の間では約20・5等という値が慣習的に受け入れられている。

銀河系はハッブル分類(銀河をその形態によって分類する方法で、ハッブルが提唱した)で、SBbcに分類される棒渦巻銀河で、総質量は約1兆2600億太陽質量であり、約2千億~4千億個の恒星が含まれていると考えられている。

銀河系が普通の渦巻銀河でなく、棒渦巻銀河であると考えられるようになったのは、80年代になってからである。

2005年に、スピッツァー宇宙望遠鏡によって行われた観測でも、このモデルは裏付けられており、更に銀河系の棒構造は、それまで考えられていたよりも大きいことが明らかになっている。

銀河系のディスクは、直径約8万から10万光年と見積もられている。太陽から銀河中心までの距離は、約2万6千から3万5千光年と見積もられている。ディスクは銀河中心では外側に膨らんでいる。

銀河系の中心には、非常に大きな質量を持つコンパクトな天体(いて座A)が存在しており、大質量ブラックホールである可能性が高い。

現在では、ほとんどの銀河が、中心に大質量ブラックホールを持つと考えられている。

銀河系は、多くの銀河の場合と同様に、銀河系内の恒星の軌道速度が、中心から銀河系の中心にある「 いて座A」星団の距離によらず、ほぼ同じ速度となるような質量分布を持っている。

中心の膨らみや外縁部を除くと、銀河系の恒星の典型的な速度は、約210から240㎞/秒である。したがって、典型的な恒星の軌道周期は、その軌道の長さのみに単純に比例する。

これは系の中心に質量のほとんどが集中している、太陽系のケプラー運動のような、異なる軌道を持つ天体が、その軌道に応じて異なる軌道速度を持つ場合とは、大きく異なっている。 銀河系の棒構造は、約2万7千光年の長さを持ち、太陽系と銀河中心を結ぶ直線に対して約44±10度の角度で銀河中心を貫いている。棒構造は主に年齢の古い赤い星からなっている。

銀河系は、アンドロメダ銀河と約40 億年後には衝突

多くの研究者は、近傍の銀河の観測位置に対して、銀河系は秒速約600㎞の速度で宇宙空間を運動していると考えている。21世紀初頭の推定では、この値は130㎞から1千㎞までばらつきがある。

仮に銀河系が秒速600㎞で運動しているとすると、我々は1日に5184万㎞移動しており、1年では189億㎞動くことになる。これは我々が毎年地球から冥王星までの距離の、約4・5倍を移動していることを意味する。銀河系の運動方向は、うみへび座の方向だと考えられている。

天ノ川銀河系は、アンドロメダ銀河と約40億年後には衝突する

また銀河系から約230万光年離れた位置にある、アンドロメダ銀河は、秒速122㎞ の速度で銀河系に近づいており、従って銀河系は、アンドロメダ銀河と約40億年後には衝突することが示唆されている。この2個の銀河が衝突しても、太陽やその他の恒星が互いに衝突する可能性は低く、衝突から約20億年後には、2個の銀河は合体して1個の楕円銀河を形成すると考えられている。 目次

おとめ座超銀河団

おとめ座銀河団は、おとめ座にある銀河団で、銀河団の中で最も地球の近くにあり大規模な銀河団である。

おとめ座超銀河団

地球からこの銀河団中心までの距離は、約6千万光年で、奥行き方向に4千万光年から9800万光年まで広がっている。

1千個から2千個ほどの銀河で構成されていて、銀河団の中心部にはM87という巨大楕円銀河がある。

この銀河団では、渦巻銀河(渦状)銀河)と楕円銀河がほぼ同数あり、まだ進化途上の銀河団と思われる。実視等級は9・4等、視直径は10度程度。

おとめ座の北部にあり、小望遠鏡を使うと、たくさんの銀河を見ることができる。6月初旬の午後7時ころには、南東の空に、午後9時ころに南西の空に見える。

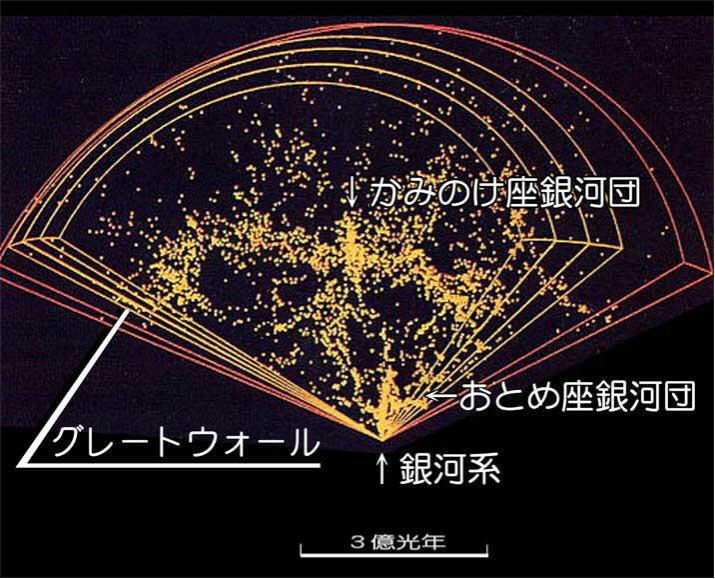

おとめ座銀河団を中心に、銀河の巨大集団である局部超銀河団が形成されている。天の川銀河(銀河系)が属する局部銀河群は、局部超銀河団の端に位置している。

局部銀河群は、おとめ座銀河団の方に引き寄られていて、将来おとめ座銀河団と合体すると思われる

「おとめ座超銀河団」は、銀河系(天の川銀河)、アンドロメダ銀河、大マゼラン雲などからなる、「局部銀河群」を含む超銀河団で、局部超銀河団とも呼ばれる。

おとめ座超銀河団は、2つの構成要素からなる。降着円盤と銀河ハローである。

降着円盤とは、高密度星の白色矮星、中性子星、ブラックホールや原始星などを取り巻く、ガスやチリから成る回転円盤のこと。

周囲のガスや塵、連星の一方から供給されるガスなどが、中心天体の重力に引き寄せられるが、一般的に角運動量(1定点に関する運動量のモーメントで、その大きさは回転軸のまわりの、慣性モーメントと角速度の積)をもつために、直接落下することができず、中心天体の周囲に差動回転する円盤を形成する。

また、円盤は粘性による摩擦で高温になり、可視光、紫外線、X線などの電磁波を放射すると考えられている。

銀河ハロー は、銀河全体を包み込むように、希薄な星間物質や、球状星団がまばらに分布している球状の領域である。

人類のいる直径10万光年の銀河系は、太陽質量の数百万倍という超巨大ブラックホールが存在すると言われている中心核(バルジ)と、それを取り巻く直径10万光年(銀河中心から5万光年)の渦状腕の銀河円盤(ディスク)から成り、この部分には恒星や星間物質の大半が存在する。

銀河ハローはその外側に球状に広がっており、銀河中心からの重力が、距離に応じてほぼ均等に働き、少数ながら天体も存在している領域である。

平らな降着円盤は、パンケーキ様の形をしており、光を放射する銀河の60%を占める。銀河ハローは細長く、光を放射する銀河の40%を占める。 目次

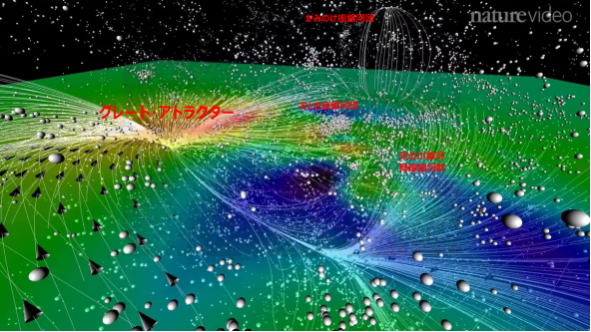

新しい超銀河団

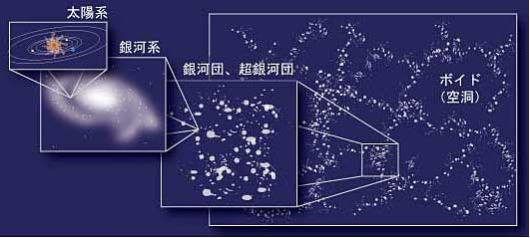

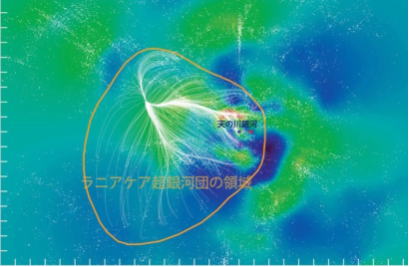

我々の銀河系は、これまでの予想をはるかに上回る「ラニアケア超銀河団」という巨大な構造の一部であることがわかってきた。

その直径は、5億2千万光年という広大な領域に10万個の大型銀河が散らばって構成するという、想像を絶するほどの超巨大さである。地球は太陽系の惑星の1つで、太陽系は天の川銀河を構成する渦巻きの腕の1つ「オリオン腕」に位置する。天の川銀河は50を超える近くの銀河とともに約7百万光年の範囲に集まった「局部銀河群」の中にある。

局部銀河群は、5千万光年離れた1千以上の銀河が作る「おとめ座銀河団」の外れに位置している。

おとめ座銀河団は、1億光年の範囲に数百の銀河団が集まった、「局部超銀河団」の一部になっている。ここまでは、天文学の研究で明らかになっていた事実で、それ以上のスケールで見ると、局部超銀河団が密接に関係するような構造は、存在していないと考えられていた。

ところが最近、局部超銀河団は、更に大きな超銀河団の一部にすぎないことが、米ハワイ大学を中心とするグループの研究でわかってきた。

研究グループは、アメリカ科学基金(NSF)のグリーンバンク望遠鏡(GBT)などの電波望遠鏡を用いて、天の川銀河から6億5千万光年の範囲にある、比較的近い距離にある8千個の銀河の、それぞれの位置と動きを調べ、運動速度ごとの分布地図を作成した。

銀河の速度は、見えない物質であるダークマターを含む、すべての物質の分布を反映することから、近傍宇宙の重力分布を推測できる。 そしてこれまで発表されている銀河に関する、多数の観測データを組み合わせて総合的に解析したところ、膨大なデータに隠れていた予想外のパターンが浮かび上がった。

4億光年を超える領域に散らばっている、約10万個の大型銀河が、一緒になって動いているのが分かってきた。この銀河の大群全体が、1つの超銀河団を形成している。

この超銀河団は、「ラニアケア超銀河団」と名づけられた。

ラニアケアはハワイの言葉で、「無限の天空」を意味し、星を頼りに広大な太平洋を航海した、初期のポリネシア人にちなんでいる。

天の川銀河は、ラニアケア超銀河団の中心から遠く離れた辺境に位置し、ラニアケアに隣り合う「ペルセウス座・うお座超銀河団」との境界近くにある。

この巨大な超銀河団の構造と動態を調べることで、銀河の形成と成長に関して理解が深まるほか、宇宙の全物質の約80%を占めると考えられている、目に見えない「暗黒物質」の性質も明らかになってくるだろう。

宇宙の加速膨張を生じさせている謎の存在、「暗黒エネルギー(ダークエネルギー)」を解明する新たな手がかりが得られる可能性もある。

目次

銀河系を押し返す「謎の宇宙領域」

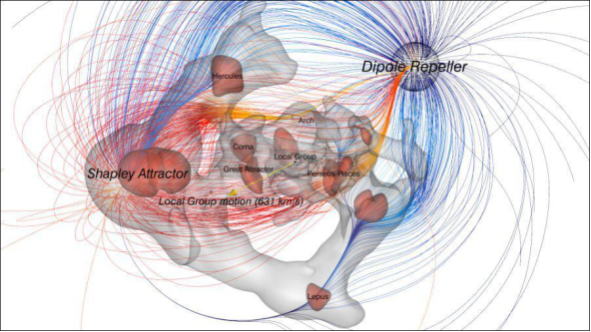

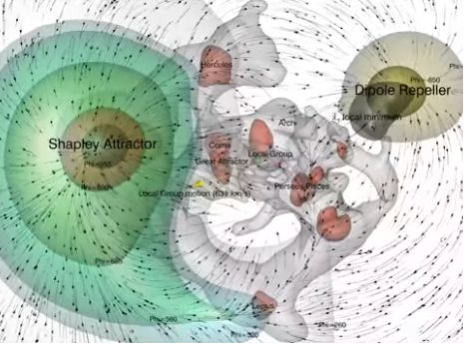

銀河系は、高密度の超銀河団に引き付けられながら、高速で移動しているが、同時にある領域からの力によって、押し返されてもいる、という研究結果が発表された。謎の宇宙領域「ダイポール・リペラー」を特定することで、銀河の移動について理解できるかもしれない。

地球は、時速1千600㎞で自転しながら、太陽の周りを時速10万㎞で公転している。

太陽系は、銀河系の軌道を時速85万㎞で公転し、銀河系は、膨張する宇宙に乗るかたちで、秒速630㎞(時速約216万㎞)の速度で移動していると考えられている。

しかし、銀河のすべてが、同じ速度で移動しているわけではなく、宇宙の膨張速度よりも速い「特異速度の銀河」が観測されている。その違いは何から生じるのか?

赤線が引力 青線が反発力を表示

科学者たちは、銀河系を「グレート・アトラクター」が引っ張っていると考えている。グレート・アトラクターとは、我々の銀河系から1億5千万光年離れた、複数の銀河団で構成される宇宙の中の高密度な領域である。

グレート・アトラクター

のちに天文学者らによって、グレート・アトラクターから、更に6億光年離れたところにある、二十数個の銀河団が集まった「シャプレー超銀河団」が「引っ張り力」の中心であると推測している。

そしていま、エルサレム・ヘブライ大学のイェフダ・ホフマン教授が率いる研究者グループにより、我が銀河系が引っ張られているだけでなく、押し返されてもいることが報告された。

『Nature Astronomy』誌に発表された論文では、ほとんど銀河が存在しない未知の領域が、我々の銀河系と、アンドロメダ星雲に対して反発力を行使していると説明している。

「宇宙空間の中を移動する、銀河の動きを3Dマッピングすることで、我が銀河系が、これまで知られていなかった、「大きな低密度領域」から高速で離れている事が分かってきた。

ラニアケア超銀河団の動きの3Dマッピング

赤線が引力 青線が反発力を表示

この領域は、引き付けるのではなく、「追い払う力」を発揮しているので、『ダイポール・リペラー』(双極反発子)と呼んでいる」、「我々の銀河系は、すでに知られているシャプレー超銀河団に引き付けられているだけでなく、新たに発見された、ダイポール・リペラーによって押し返されてもいる。

銀河の位置に関しては、押しと引きの2つの力が、同じように重要であることが明らかになった」と、ホフマン教授は語っている。

研究者グループは、ハッブル宇宙望遠鏡などの高性能な望遠鏡を使用し、「銀河流動場」の3Dマップを設計した。

この流れは、比較的空っぽの領域から、質量が多い領域への物質の動きを示すものだった。

研究者らはこのマップを使い、銀河系周辺にある、宇宙の膨張速度よりも速い「特異速度の銀河」について分析し、流れを引き付ける、高密度の領域と、それを押し返す低密度の領域を特定した。

ダイポール・リペラーを特定することで、銀河系がどの方向に、どのくらい移動するかを調べる事が出来るかもしれない。今後の研究では、可視光線や近赤外線、電波を使って、この空っぽの領域にあると見られる、少数の銀河を観察することでダイポール・リペラーの存在を確かめる計画だという。 目次

第五章 宇宙の観測者

宇宙の観測機器

三つの観測機器のおかげで、現在の惑星形成論を支持する、相当量の証拠を集めることができた。この三つとは、

①地上望遠鏡、

②軌道望遠鏡、いわゆる宇宙望遠鏡、

③無人探査機である。

加えて放射年代測定により、研究者は太陽系と地球の歴史における多くの出来事の時期を、正確に推定することが可能となった。

大型光学天体望遠鏡―

大型の研究用望遠鏡は、ほとんどの場合、カセグレン式望遠鏡としてもニュートン式望遠鏡としても使用できる。長い焦点距離で、狭い視野を高倍率で観測する場合には前者を、より明るい視野を使う場合には後者を用いる。

これらの大型望遠鏡には、穴の開いた主鏡と、ニュートン焦点、そして様々な位置に脱着可能な、副鏡とそれを支えるスパイダーなどが設けられている。

現在の大型光学天体望遠鏡は、口径6~8mの主鏡を持っている。この世代の望遠鏡では、反射鏡は非常に薄く、多数並んだアクチュエータによって最適な形状に保たれる仕組みを備えている。

望遠鏡で使われる検出器は、人間の目から写真乾板となり、更に分光計が導入されて、スペクトルの情報を得ることを可能にした。現在では写真乾板に続いて、電荷結合素子 (CCD) のような電子検出器の世代となり、感度と解像度の両面で完全な性能に達しつつある。

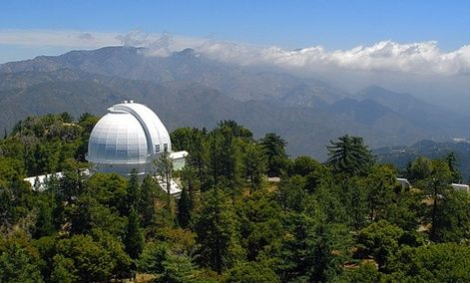

ウィルソン山天文台の100インチフッカー望遠鏡

・アメリカのウィルソン山天文台の100インチ(2・54m)フッカー望遠鏡は、エドウィン・ハッブルが、銀河や赤方偏移を発見した望遠鏡である。反射鏡はサンゴバン製の緑色ガラスで作られている。現在では他のウィルソン山の望遠鏡とともに開口合成望遠鏡アレイの一部となっており、今でも最先端の研究に役立っている。

パロマー天文台200インチヘール望遠鏡

・アメリカのパロマー天文台の200インチ(5・08m)ヘール望遠鏡は、48年完成以来、長年にわたって世界一の口径を誇った研究用望遠鏡である。 ボイジャーなどの惑星観測機や、ハッブル宇宙望遠鏡・すばる望遠鏡などが出現するまでは、多くの天体写真がヘールによるものであった。この反射鏡は、ホウケイ酸ガラスの単一鏡で、開発に困難を極めたことが知られている。架台もユニークで、赤道儀式だが、ホースシュー式である。この方式も天の北極近くを撮像できる利点がある。

・ロシアのゼレンスカヤ天文台の6m光学反射式望遠鏡BTA-6は、大型望遠鏡では当時珍しかった経緯台式架台を採用していた。

ハワイ州マウナ・ケア山の「すばる望遠鏡」

・日本の国立天文台の、ハワイ州マウナ・ケア山の「すばる望遠鏡」は、口径8・2mで、2007年に大双眼望遠鏡が建設されるまで、最大口径であった。

光学赤外線望遠鏡―

光学赤外線望遠鏡は、天体が発する可視光・赤外線領域の電磁波を、観測するための望遠鏡。

波長が可視光に近い、近赤外線および中赤外線の短波長側は、ふつうの光学望遠鏡で捉えられるため、光学系を共有したまま、異なるイメージセンサーを用いている。

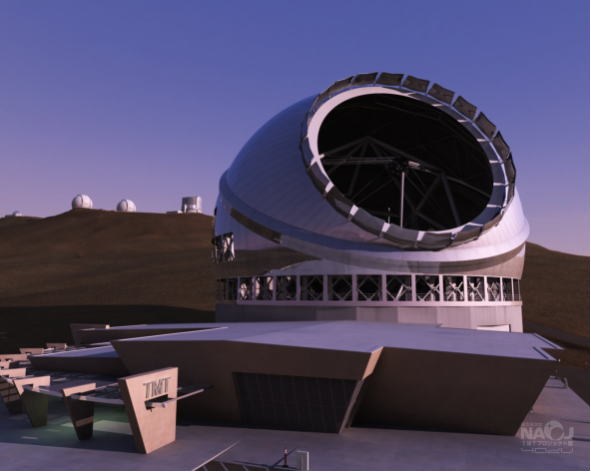

近年の地上望遠鏡の主力であり、日本のすばる望遠鏡、米国のケック望遠鏡のほか、国立天文台の30m光学赤外線望遠鏡のTMTなどが知られている。

天体からの微弱な光をも集め、その微弱な光からシャープな天体のイメージをつくることができる。

電波望遠鏡―

電波望遠鏡は、光学望遠鏡では観測できない、波長の電磁波を広く観測することができる。可視光を放射しない星間ガス等を、観測するのに有力である。

電波望遠鏡は、電波を受信する大型の回転放物面のアンテナ(パラボラアンテナ)と、電波を増幅・検出する受信機、データを解析・記録するコンピュータなどから構成されている。

電波は可視光に比べて微弱で、また波長が長いために分解能が低いので、アンテナの口径は光学望遠鏡に比して、数倍から数十倍もの巨大なものが主流である。また、小さなアンテナを多数配置し、開口合成アンテナ(干渉計)となっているタイプもある。電波望遠鏡のメリットは、水素など温度の低い原子や、分子の雲の場所を明らかにすることができる。水素でできた雲を観測することは、とても重要であり、それは恒星の生まれる処であるからである。

低温の水素は、波長が21㎝の電波を放つため、電波望遠鏡を使用することで水素の雲を見つけることができる。

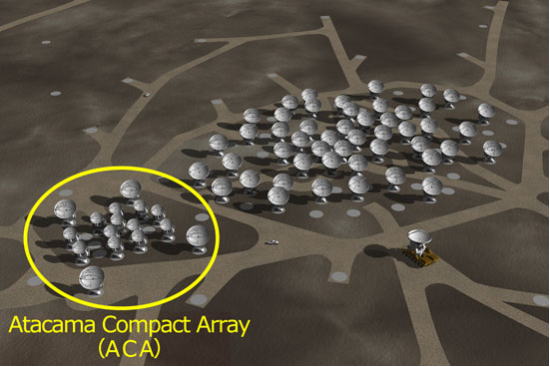

・世界最高性能アルマ望遠鏡

パラボラアンテナ66台を組み合わせる ALMA望遠鏡

南米のチリ共和国北部にある、アタカマ砂漠の標高約5千mの高原にある、アルマ望遠鏡は20の国と地域が参加する国際プロジェクトで、日本は、とりわけ重要なアンテナの制作を担っている。2012年から本格的な観測を開始している。

アルマ望遠鏡は、パラボラアンテナ66台を組み合わせた、干渉計方式の巨大電波望遠鏡。 直径12mのアンテナを50台組み合わせるアンテナ群と、直径12mのアンテナ4台と直径 7mアンテナ12台で構成され、世界最高感度の望遠鏡。

アンテナは全て移動可能。アンテナを動かし、それらの間隔を最大18・5㎞まで広げる望遠鏡の分解能は、すばる望遠鏡やハッブル宇宙望遠鏡の約10倍で、直径18・55㎞の電波望遠鏡に相当する、空間分解能(=視力)を得ることができる。

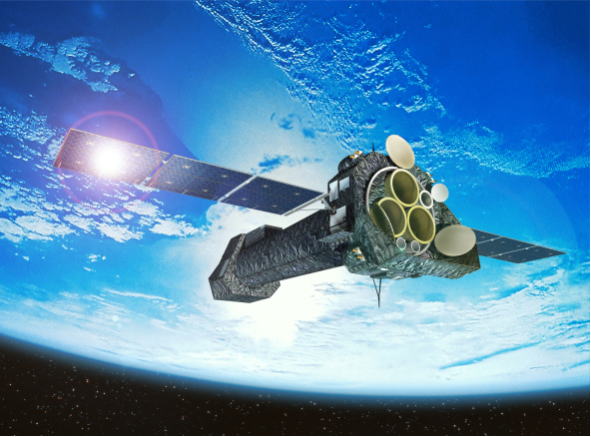

軌道望遠鏡(宇宙望遠鏡)―

20世紀後半になると、宇宙の一番遠い端まで見とおせるほどの新たな技術か開発された。第二次世界大戦時に、軍事的優位を得るべく開発されたロケット技術により、人間は初めて宇宙へ直接行くことが可能能となった。

準天頂衛星初号機「みちびき」

60年までは、望遠鏡はロケットを使って宇宙へ送り出されていた。これらの「移動観測所」は、地球の周りを回る人工衛星に積み込まれて打ち上げられた。

2001年以降は、地球周回軌道(いわゆる人工衛星)以外の軌道、いわゆる人工惑星のものもある。地球上の光や、大気汚染物質の影響を受けない、空飛ぶ望遠鏡により人間は波長が最長の電波から、最短のガンマ線まで、全電磁波の放射線のスペクトルを観測できるようになった。

そして、非常に高度な検知物質(特に耐熱不活性化合物のシリコン)が用いられて、全波長の電磁波が検出された。

チヤンドラX線観測衛星

巨大なシリコンカラを、大きな軌道望遠鏡に取り付けることで、人間の歴史上初めて宇宙の大部分を直接観測することか実現したのである。宇宙で最も暗いところまで見とおせる、初期の人工衛星で、最も重要なもののひとつ70年にアメリカが打ち上げたウフルX線天文衛星である。

X線で全天の地図を作製することで(つまり、X線の周波数で宇宙がどのように見えるかを示すことで)、ブラックホールの初めての直接証拠とともに、過去に爆発した何百もの大質量星の残骸を見つけたのである。

現代の天文学者は、アメリカ航空宙局(NASA)によるチヤンドラX線観測衛星および欧州宇宙機関(ESA)による、複数の鏡を搭載したXMM― ニュートン観測衛星からの情報を用いて、超高解像度の宇宙のX線図を手にしている。

ニュートン観測衛星

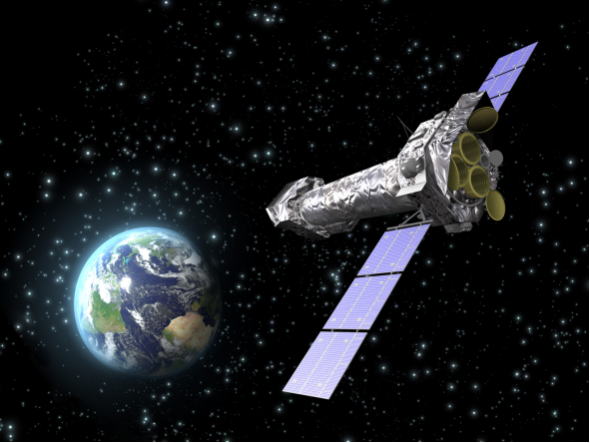

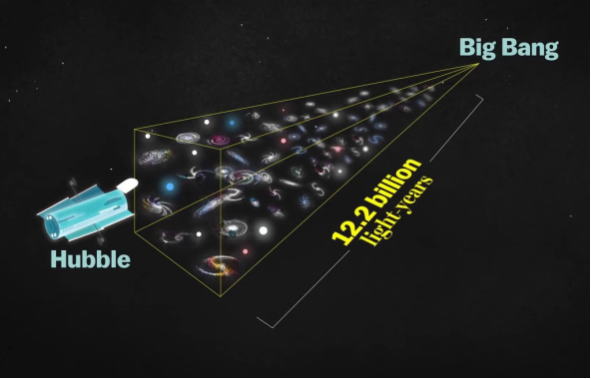

軌道望遠鏡で最も注目すベきものが、NASAによるハッブル宇宙望遠鏡(IISTである。

これは90年にスぺースシャトルを使って打ち上げられたもので、大きさはスクールバスほどであり、97分間で地球を1周する。

ハッブル宇宙望遠鏡

ただ、打ち上げの数日後に、HSTから送られてきた画像は、ひどくピントかずれていた。巨大な鏡に大きな不具合があった。

1993年12月にスペースシャトル・エンデバーがHSTの回収に成功して、鏡の問題を修正するカメラが取り付けた。

HSTは97年にも再び調整か施され、このときは赤外線分光器がとり付けられている。

こうしてハッブル宇宙望遠鏡は、地球の大気圏の上を周回しながら、驚異の鮮明さで画像を記録しており、それによって宇宙に対する人間の知識に大きな変化をもたらしてきた。

NASAが2009年に打ち上げたケプラー (探査機)は、地球型の太陽系外惑星を探すための、ディスカバリー計画の10番目の宇宙機である。

ハッブル宇宙望遠鏡の視野

3年半にわたって10万個の恒星の明るさを測定し、トランジット法により、惑星が主星を隠す時に生じる、周期的な明るさの変動を検出した。

ケプラー宇宙望遠鏡

ケプラーは、地球を周回する軌道ではなく、太陽を中心として地球の後を追いかける太陽周回軌道に投入されている。

短期間で多くの太陽系外惑星を発見したが、はくちょう座のごく一部を観測した成果である。発見した系外惑星の数は2015年には1千個に達した。これは15万個の恒星を観測した結果であり、多数の惑星候補を発見し、そのうち1千個が惑星であると確認された。2016年で発見した太陽系外惑星は2千325個に及ぶ。 目次

無人探査機

過去40年にわたり、数多くの無人探査機が宇宙に送られてきた。これらの探査機からのデータで、太陽系をかなり詳細に研究できるようになった。無人探査機による情報が古い理論の誤りを暴き、新たな理論の構築に寄与してきたのである。例えば、火星の表面は、「運河」で覆われているとい長年に及ぶ説があったが、多くの無人探査機が送り込まれた結果、それらが自然のものであることが証明され、運河説の誤りが明らかとなった。

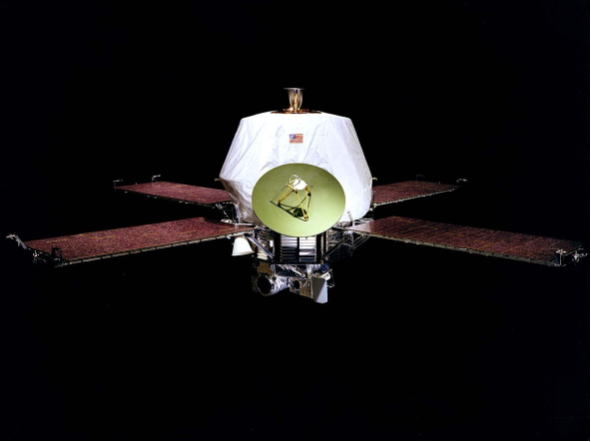

探査機による火星探査はNSAのマリナー4号で65年に始められた。71年に火星の永久軌道に投入されたマリナー9号は、1年かからずに火星の地表全体をほぼ写真に収めた。

写真によるこの調査では、太陽系内で最大の火山とされるオリンポス山と、干上がった川床と見られるものが多数発見されている。

76年には、火星における生命存在の可能性調査の一環として、NASAによって火星の別々の場所に、バイキング1号および2号機が降ろされたが、生物はおろか有機物の痕跡も見つからなかった。

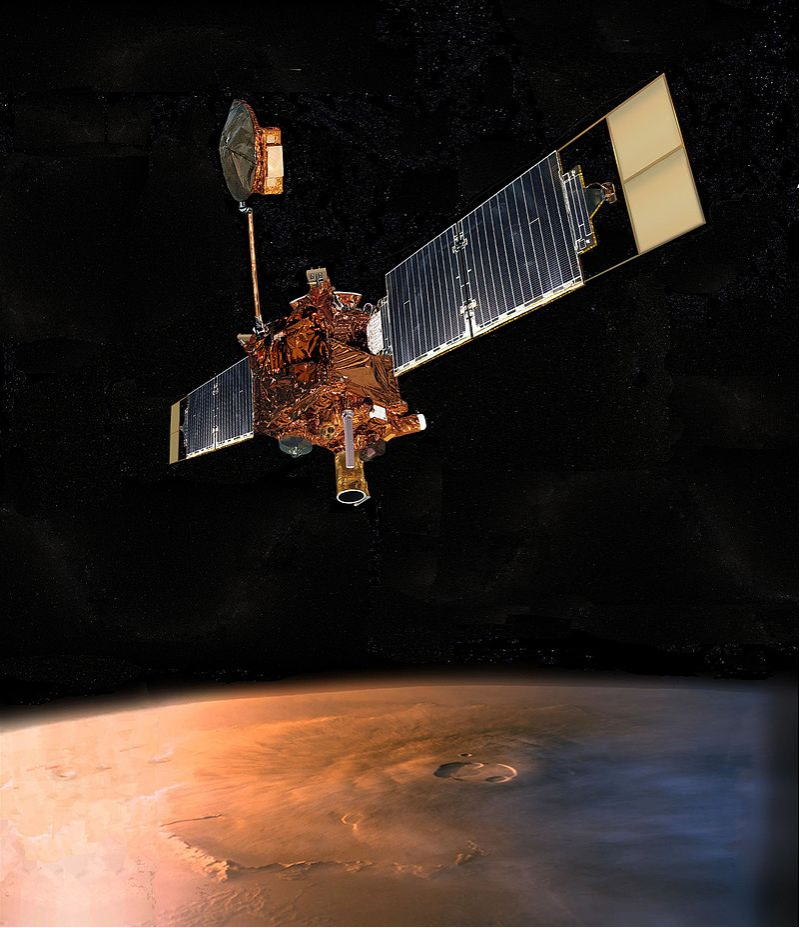

マーズ・グローバル・サーベイヤー

それから20年後の96年に、マーズ・バスファインダーが打ち上げられ、翌年、火星の地表に降り立ち、その直後にも、マーズ・グローバル・サーベイヤーが軌道上に投入され、詳細な画像を10年にわた って送り続けてた。

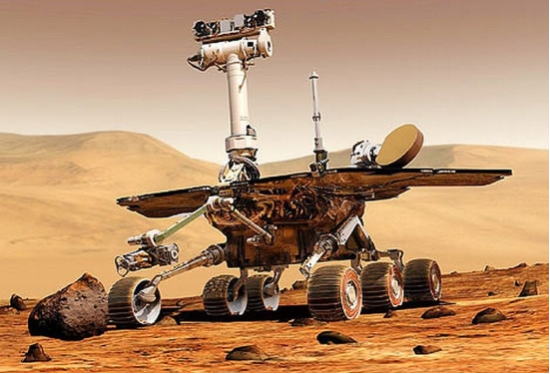

更に最近では、火星探査車のスピリットとオポチュニティが地表に着陸している。

どちらも丈夫な全地形万能車で、2004年から地表の画像を送ったり、地質実験を行ったりしている。

これまでのところ、地表には大洪水や、小さな水の浸食の形跡が見られ、過去のある時点で、何らかの液体が存在した可能性を示している。

火星探査車のオポチュニティ

一番の候補は、当然ながら液体の水だが、地表に液体二酸化炭素が噴出することによって、生じた気体や固体、塵や岩石など、痕跡を残した原因はほかにも考えられる。

2009年5月25日、火星の北極域に降り立った探査機 フエニックスが、微生物や水の痕跡の調査を始めた。フェニックスが集めたデーターによると、液体の水は、火星の歴史上現代に至るまで、火星の地表と相互作用しているほか、火山活動は数百万年前というごく最近の地質年代まで続いていたという。

NASAによる火星への最新ミッションでは、火星探査車キュリオシティが2012年8月に巨大なゲイル・クレーター内への着陸に成功している。

火星探査車キュリオシティ

キュリオシティは、スピリットやオポチュニティと比べて、大きさは2倍、重さは5倍あり、その大きな目的は、過去又は現在の火星が、「生命存在可能かどうか」の検証である。

気候と地質の調査が進められていて、特に地表でかつてが流れていた痕跡を調べるとともに、将来の火星へのミッションの、立案に役立つかもしれないデータも集めている。

大きさが地球に最も近い惑星である金星も、宇宙探査機の目標となってきた。その最初のもの、NASAによるマリナー2号で、早くも62年には金星上空を飛行し、摂氏約300度という地表温度を記録している。

探査機マゼラン

ソ連(現・ロシア)は、65年から75年にかけてベネラとい探査機を打ち上げたが、大半は目標を外れたり、地表に墜落した。それでも5機は、極度の熱さの中、耐熱パラシュートを使用して無事に着陸を果たし、摂氏460度という驚異の表面温度を記録している。

NASAの探査機マゼランは、90年から92年の間に、金星の自転を2度完全に観測し(自転周期は243日)、地表全体の詳細な地形図を作成し、クレーターや火山系が多く存在することを明らかにした。

マゼランは、金星を縦に(極軌道)で周回したため、周回中に金星が自転すると、金星の全表面を観察できることになる。

ボイジャー1号と2号

無人探査機による最も重要なミッションのうち、2つはNASAのボイジャー1号と2号によるものである。

打ち上げは、77年で、175年に1 度しか起こらないという太陽系の四つの巨大ガス惑星― 木星・土星・天王星・冥王星が、同じ方向にある珍しい並びを利用したのである。

これにより2機の探査機は、それぞれの惑星の重力場からの速度の助けを得ることができ、時速55万600㎞、(秒速約15・5㎞)に達する速度で、惑星から惑星と効果的に飛行したのである。それでも、ボイジャー2号が天王星に達するまでに9年、海王星に達するまでに20年要した。

2010年までには、両機とも太陽系の端まで達しており、2020年以降もそこから地球に向けてデーターを送り続けることになっている。

無人探査機で、太陽系の隣人たちに関して、地球ベースの観測枝術で入手できるものをはるかに上回る情報が もたらされ続けている。

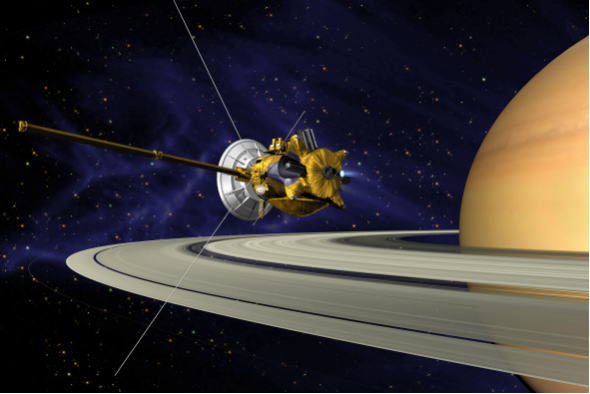

土星無人探査機カッシーニ

例えば2007年12月には、土星を周回する無人探査機カッシーニ (Cassini)からのデータにより、土星の環が、太陽系系自体と同じくらい古く、およそ45億歳てあることが証明された。

このことから,ボイジャーの収集データーに基づいた、以前の説(土星の環ができたのは1億年前のことで、土星の衛星か隕石と激しく衝突した残骸によるものという説)の誤りが明らかになったのである。 目次

第六章 相対性理論

特殊相対性理論

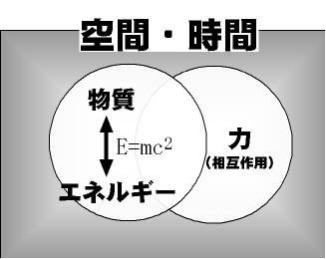

特殊相対性理論は、アルベルト・アインシュタインが1905年に発表した、慣性系に対する電磁気学と力学の理論である。広辞苑では、「特殊相対性理論は、光の媒質としてのエーテルの存在を否定、光速度がすべての観測者に対して同じ値をもつとし、また自然法則は互いに一様に運動する観測者に対して、 同じ形式を保つという原理をもとに組み立てられた」とある。

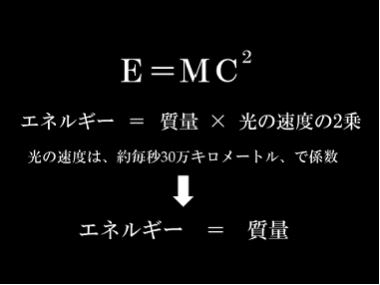

特殊相対性理論には、 「光速度不変の原理」と「相対性原理(共変性の原理)」という二本の柱があり、のちに、有名なエネルギー=物質の式「E=mc2」の公式を加えられている。

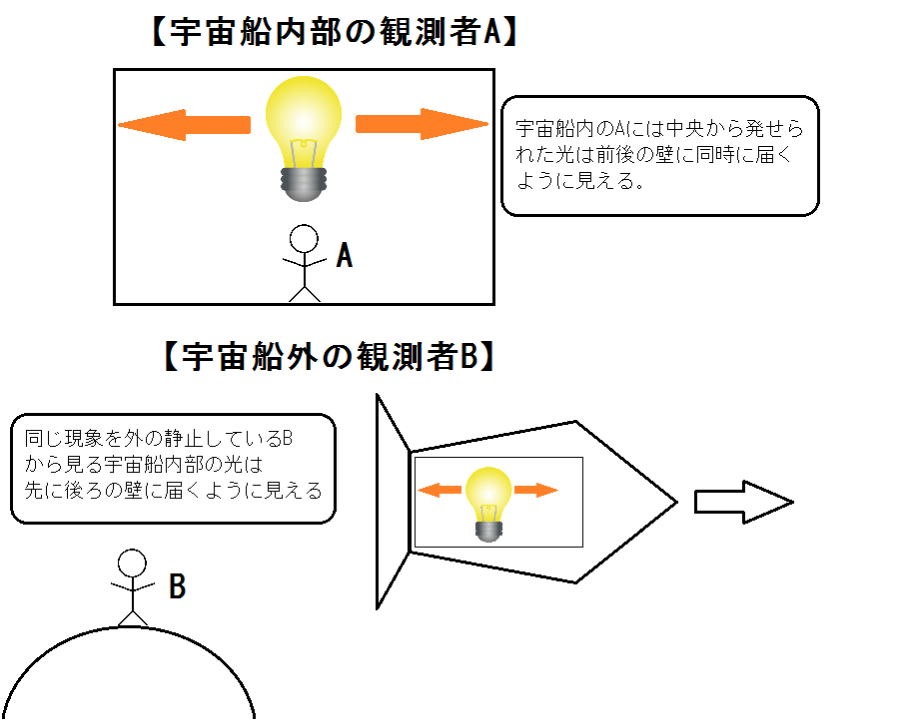

「光速度不変」とは、どの慣性系から観測しても、真空中では{光の速度は変化せず}一定であるということ。

慣性系とは、静止か、等速直線運動をしている世界のこと。その中の座標系は、互いに等速度運動をしている。 対立概念は加速系となる。

日常的な人の感覚での静止は、あくまでも地上の一点に留まっていることであり、宇宙からみれば、地球自体が、秒速約30㎞というすごい速さで公転している。このため、飛行機の中でも、地上の1点で静止していても、ともに慣性系の中にいる。だから、どこから見ても光の速度は一定であるということ。

「相対性原理」とは、「物理法則はすべての慣性系に対して、全ての物理法則は同じ形式で表される(同じ数学形式をとる)」ということである。

この原理の意味するものは、

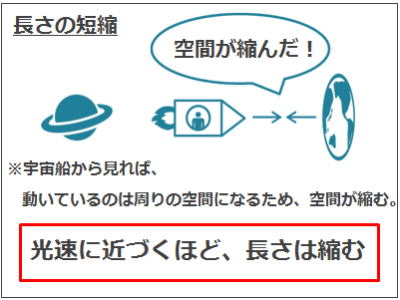

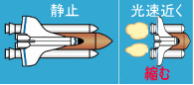

①光速に近い速度で移動している物は、静止している視点からは、縮んで見える。

例えば宇宙船から地球を見ると、地球が高速度で動いているように見える。だから、宇宙船からは、地球が縮んで見えるということである。

②高速に近い速度で移動している物は、静止している視点からは、時間が遅れる。

例えば宇宙船からみると、地球が高速度で動いているように見える。だから、地球の時間が遅れていると見える。地球から見れば、宇宙船の時間が遅れることになる。

このように、二つの仮定が正しいとすると、「異なる慣性系では、時間の進みが異なる」という、驚くべき結論になる。

また、動いている物の「長さ」は、別の慣性系からみると短くなる。これをローレンツ短縮と言う。

この「光速度不変の原理」は、証明された訳ではなく、観測に基づいてはじき出したデータである。そして「光速度が絶対」ならば、物体は未来へ行くことが出来ることになる。つまり、移動している人の時間は、止まっている人の時間より長くなるのである。

速度という概念は、ニュートン以前、ガリレイの昔から、相対的なものであると分かっていた。それに加えて、アインシュタインは、時間や長さの概念も、やはり相対的なものである。としたのが、特殊相対性理論なのである。つまり絶対不変なのは、光速度だけなのである。他は、質量も含め、全てが相対的なのである。

光速度の宇宙飛行士は、人は年を取らない

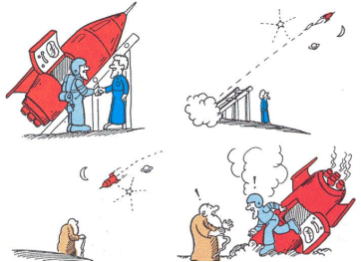

将来、宇宙船が光速の90%の速度で航行しているとき、地上の観測者が経過する1年間の時間は、宇宙船の時計では静止系の約0・44倍である。

つまり宇宙船内の時計では、まだ5ヵ月半しか経過していない。この現象を利用すると、光速に近い宇宙船で宇宙を駆けめぐり、何年か後、出発地点に戻ってきたような場合、出発地点にいた人は年を取り、宇宙船にいた人は年を取らないという現象が生じ、宇宙船は未来への一方通行の、タイムマシンの役目を果たすことになる。

③エネルギー=物質。「E=mc2」、つまり「エネルギー E = 質量 m × 光速度 c の2乗」の公式がある。

これは、「質量とエネルギーの等価性」とその定量的関係を表している。この等価性の帰結として、質量の消失はエネルギーの発生を、エネルギーの消失は、質量の発生をそれぞれ意味する。したがってエネルギーを転換すれば、無から質量が生まれる。

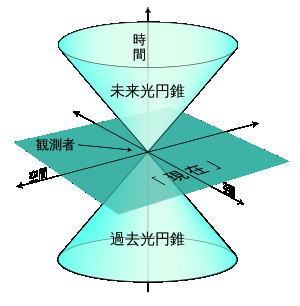

特殊相対性理論は、「物理法則は、すべての慣性系で同一である」という特殊相対性原理と、「真空中の光の速度は、すべての慣性系で等しい」という光速度一定の原理を満たすことを出発点として構築され、結果として、空間三次元と、時間一次元を合わせて四次元時空として捉える力学である。難しい四次元元運動量の計算式は省略するが、計算結果として「E=mc2」 が成り立つ。

この式は、質量とエネルギーが等価であることを意味し、反応の前後で全静止質量の和が Δm だけ減るならば、それに相当する Δmc2 のエネルギーが運動、熱、あるいは位置エネルギーに転化されることになる。

質量とエネルギーが等価であることは、原子核反応に限った話ではなく、全ての場合に成り立つ。例えば、電磁相互作用の位置エネルギーに由来する化学反応では、反応の前後の質量差は、無視できるほど小さいが、強い相互作用の位置エネルギーに由来する、原子核反応では、その効果が顕著に表れる。

重力の位置エネルギー

水力発電のような重力の位置エネルギーに由来する場合であっても、質量とエネルギーの等価は成り立つ。質量とエネルギーの等価性は、「宇宙に始まりがあるのなら、どうやって無から有が生じたのか?」という、哲学的問題にも、ひとつの解答を与えることとなった。宇宙全ての重力の位置エネルギーを合計すると、マイナスになるため、宇宙に存在する物質の質量とあわせれば、「宇宙の全エネルギーはゼロになる」という。

特殊相対性理論の4つの結論

①、光速に近づくと、時間の流れが遅くなる

②、光速に近づくと、空間が縮む

③、光速に近づくと、質量(=エネルギー)が増える

③ 質量とエネルギーは同じもの

相対性理論という名は、結果①や結果②のように、それまで「絶対的」だと思われていた「距離」や「時間」というものが、絶対的なものではなく、状況によって変動する、つまり「相対的」なものだとしたからである。 目次

一般相対性理論

一般相対性理論は、アルベルト・アインシュタインが1905年の特殊相対性理論に続いて1915年から16年にかけて発表した物理学の理論である。

ニュートン力学で記述すると、誤差が大きくなる現象、光速に近い運動や、大きな重力場における運動を正しく記述できる理論である。

一般相対性原理と、一般共変性原理および等価原理を理論的な柱とし、リーマン幾何学を数学的土台として構築された、古典論的な重力場の理論である。

測地線の方程式と、アインシュタイン方程式「重力場の方程式」が帰結である。

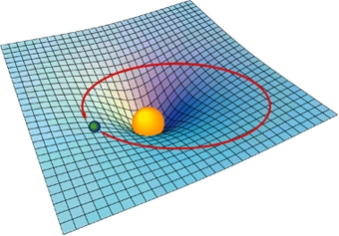

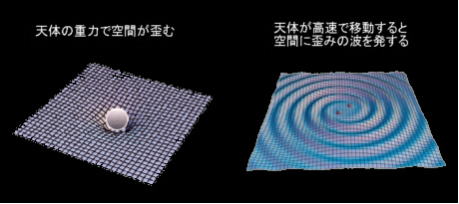

大きな質量周辺の時空は歪み、物体の運動に影響を与える

時間と空間を結びつけるこの理論では、アイザック・ニュートンによって万有引力として説明された現象が、もはやニュートン力学的な意味での力ではなく、時空連続体の歪みとして説明されている。

一般相対性理論では、次のことが予測される。

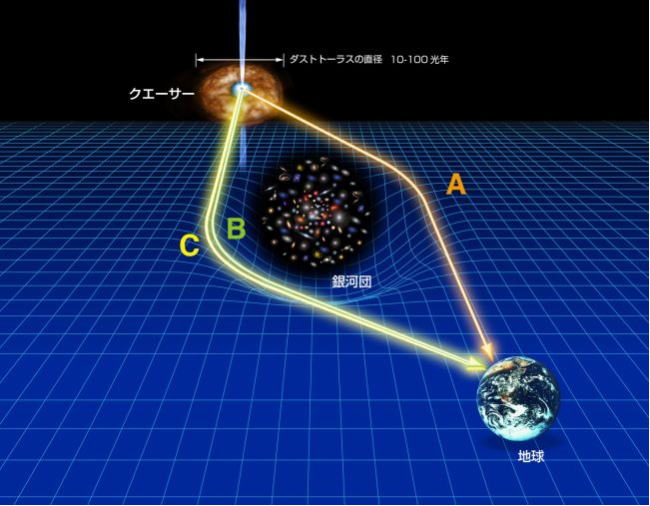

・重力レンズ効果

重力場中では光が曲がって進むこと。アーサー・エディントンは、1919年5月29日の日食で、太陽の近傍を通る星の光の曲がり方が、ニュートン力学で予想されるものの2倍であることを観測で確かめ、一般相対性理論が正しいことを示した。

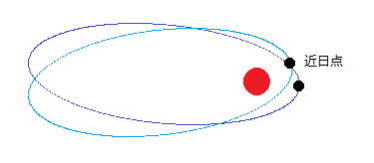

・水星の近日点の移動

ニュートン力学だけでは、水星軌道のずれ(近日点移動の大きさ)の、観測値の説明が不完全だったが、一般相対性理論が解決を与え、太陽の質量による時空連続体の歪みに原因があることを示した。

・重力波

時空の歪み、つまり重力場の変動が、伝播する現象のこと。 線型近似が有効な、弱い重力波の伝播速度は光速である。アインシュタインによる予測の発表から、百年目の2016年に、アメリカのLIGOにより直接観測された。

・膨張宇宙

時空は膨張または収縮し、定常にとどまることがないこと。ビッグバン宇宙を導く。

・ブラックホール

限られた空間に大きな質量が集中すると、光さえ脱出できないブラックホールが形成される。

・重力による赤方偏移

強い重力場から放出される光の波長は、元の波長より引き延ばされる現象。

・時間の遅れ

強い重力場で測る時間の進み(固有時間)が、弱い重力場で測る時間の進みより遅いこと。

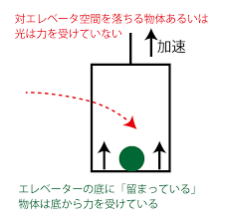

一般相対性理論は、慣性力と重力を結び付ける等価原理のアイデアに基づいている。

等価原理とは、簡単に言えば、外部を観測できない箱の中の観測者は、自らにかかる力が、箱が一様に加速されるために生じている慣性力なのか、箱の外部にある質量により生じている重力なのか、を区別することができないという主張である。

相対論によれば、空間は時空連続体であり、一般相対性理論では、その時空連続体が均質でなく歪んだものになる。

つまり、質量が時空間を歪ませることによって、重力が生じると考える。

そうだとすれば、大質量の周囲の時空間は歪んでいるために、光は直進せず、また時間の流れも影響を受ける。

これが重力レンズや、時間の遅れといった現象となって観測されることになる。また質量が移動する場合、その移動にそって時空間の歪みが移動・伝播していくために、重力波が生じることも予測される。

アインシュタイン方程式から得られる時空は、ブラックホールの存在や、膨張宇宙モデルなど、アインシュタイン自身さえそれらの解釈を拒むほどの、驚くべき現象である。

しかし、ブラックホールや、初期宇宙の特異点の存在も、理論として内包しており、特異点の発生は、一般相対性理論そのものを破綻させてしまう。

将来的には、量子重力理論が完成することにより、この困難は解決されるものと期待されている。 目次

第七章 ハップルの法則

エドウィン・ハッブル

エドウィン・パウエル・ハッブル( 1889年― 1953年)は、アメリカの天文学者で、我が銀河系の外にも銀河が存在することや、それらの銀河からの光が、宇宙膨張に伴って赤方偏移していることを発見した。

近代を代表する天文学者の一人であり、現代の宇宙論の基礎を築いた人物である。

若い頃は、学問的な才能よりもスポーツの才能の方で知られていた。1906年に行われた、高校の大会の7種目で1位、1種目で3位を獲得した。この年には走り高跳びでイリノイ州の州記録も作っている。

ハッブルはシカゴ大学に入学、物理学者ロバート・ミリカンなどの影響を受けた。

大学でも、ボクサーとして有名であったが、数学と天文学を主に学んで10年に学部を卒業した。第一次世界大戦では、軍隊に入隊し、間もなく少佐となった。

戦争が終わると、シカゴ大学のヤーキス天文台で天文学の研究に戻り、1917年に博士号を取得した。

19年にハッブルは、カリフォルニア州のカーネギー研究所所属の、ウィルソン山天文台の創設者で台長でもあった、ジョージ・ヘールからウィルソン山天文台職員の職を紹介され、その後の一生をこの天文台で過ごした。

第二次世界大戦でも、やはりアメリカ陸軍に入隊した。

ハッブルの死の4年前の1949年には、パロマー天文台の200インチヘール望遠鏡が完成し、ハッブルはこの望遠鏡の最初の利用者となった。 目次

系外銀河の存在の実証

ハッブルがウィルソン山天文台職員となった1919年に、ちょうど100インチ (2・5m) フッカー望遠鏡が完成している。これは当時世界最大の望遠鏡であった。

1923年から24年にかけて、このフッカー望遠鏡で行なった観測によって、それまで小さな望遠鏡での観測から、我々の銀河系内の天体ではないかと考えられていた「星雲と呼ばれる、ぼんやりした天体の中に、我々の銀河系の外にある、銀河そのものが含まれていることが確認された。

ハッブルはこの発見を、1924年1212月の論文で発表している。

ハッブルはまた、銀河をその組成や距離、形状、大きさ、光度などでグループ分けする分類法を考案した。

この銀河の形態分類は、「ハッブル分類」と呼ばれて現在でも使われている。

ハッブルの法則

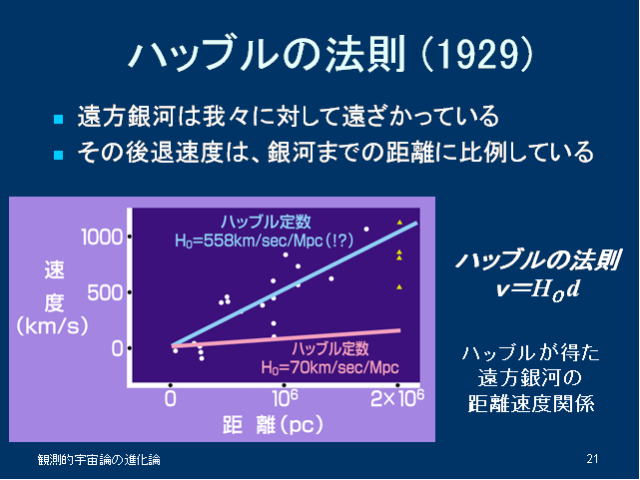

ハッブルは、銀河の赤方偏移の発見者として一般に知られている。

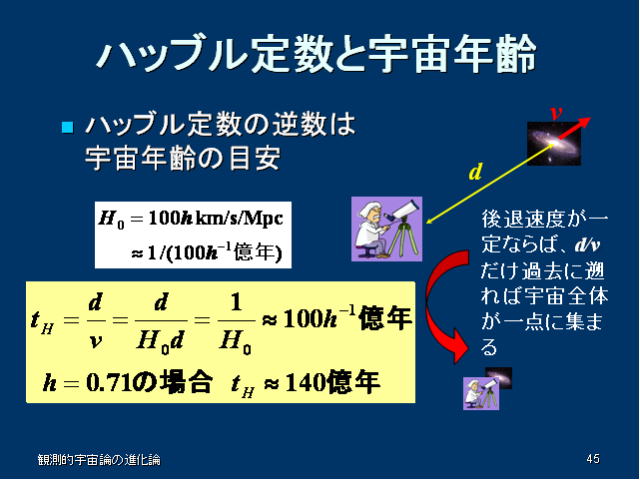

1929年、ハッブルとミルトン・ヒューメイソンは、銀河の中にあるセファイド変光星を観測し、セファイド変光星の明るさと、変光周期の関係を使って、銀河の赤方偏移と距離の間の経験則を定式化した。

これは、赤方偏移を、後退速度の尺度と考えれば、2つの銀河の間の距離が大きくなるほど、互いに離れる相対速度も距離に比例して大きくなるというもの。

これが今日ハッブルの法則として知られているものである。ただし、ハッブルは、複数あるセファイド変光星の型を区別していなかったため、ハッブル定数としては、今日知られている値の約7倍の500㎞/秒/Mpcという値を算出している。

これとは別に、一方の宇宙についての、アルベルト・アインシュタインの一般相対性理論の方程式から、アレクサンドル・フリードマンが導き出した宇宙モデルには、膨張する宇宙が含まれていた。ハッブルの発見は、このモデルを実証したものでもある。

この発見は後にビッグバン理論につながることになる。 目次

ハッブル宇宙望遠鏡

ハッブル宇宙望遠鏡は、地上約6百㎞上空の軌道上を周回する宇宙望遠鏡であり、グレートオブザバトリー計画の一環として打ち上げられた。名称は宇宙の膨張を発見した天文学者・エドウィン・ハッブルに因んでいる。

長さ13・1m、重さ11トンの筒型で、内側に反射望遠鏡を収めており、主鏡の直径2・4mのいわば宇宙の天文台である。大気や天候による影響を受けないため、地上からでは困難な高い精度での天体観測が可能である。

ハッブル宇宙望遠鏡は、地球の周回軌道にのせられた望遠鏡の中では、一番成功を収めたものだろうと言われている。

ハッブル宇宙望遠鏡が行う観測のほとんどは、目で見える光の波長(可視光)を使う。 そのため、望遠鏡を、地球の大気の薄い所に置く最も大きな利点は、シーイングによる歪みを受けないことである。 また、観測する天体を細かなところでまで、明らかにすると同時に、光を狭い範囲へ集めることで、暗い天体まで観測することができる。

望遠鏡の大きさは、バスほどもある。また、これまでにスペースシャトルが何度かこの望遠鏡とドッキングし、宇宙飛行士が打ち上げ後の、試験運用で判明した光軸のずれを補正したり、観測装置を補修したり、新しいカメラや分光器を取り付けるなどしてきた。

観測成果

・シューメーカー・レヴィ第9彗星が、木星に衝突する様子を克明に捉えた(94年)。

・太陽系外の恒星の周りに、惑星が存在する証拠を初めて得た。

・銀河系を取巻く、暗黒物質(ダークマター)の存在を明らかにした。

・宇宙の膨張速度が加速しているという、現在の宇宙モデルはハッブル宇宙望遠鏡の観測結果によって得られた。

・多くの銀河の中心部に、ブラックホールがあるという理論は、ハッブル宇宙望遠鏡の多くの観測結果によって裏付けられている。

・95年12月18日~28日、おおぐま座付近の、肉眼でほとんど星のない領域について、十日間に渡り観測を行い、「ハッブル・ディープ・フィールド」と呼ばれる、1500~2000個にも及ぶ遠方の銀河を撮影した。

これに続き、南天の「きょしちょう座」付近で「南天のハッブル・ディープ・フィールド」 観測を行った。

双方の観測結果は非常に似かよっており、宇宙は大きなスケールで均一であること、そして我々の地球は、宇宙の中で、この位置しかないという、特異な場所を占めていることを明らかにした。つまり地球上生命存在の条件を満たす、特異な位置関係に置かれているのである。 目次

宇宙物語(完)

|

|

|