認知症についての基礎知識

■認知症とは

人間の知的活動や運動、そして情緒的活動をコントロールしている司令塔が脳で、

それがうまく働かなければ、精神活動も身体活動もスムーズに運ばなくなります。

かつては痴呆症といわれていた認知症とは、

いろいろな原因で脳の細胞が死んでしまったり、働きが悪くなったりして

さまざまな障害が起こり、生活するうえで支障が出ている状態のことを指します。

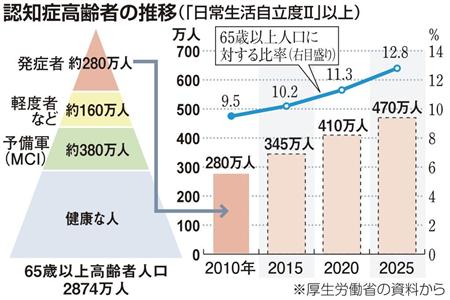

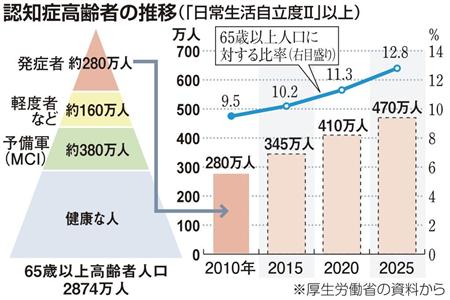

■認知症高齢者はますます増加

65歳以上の高齢者のうち認知症を発症している人は推計15%で、

2012年時点で約462万人に上ることが厚生労働省研究班の調査で明らかになっています。

認知症の前段階である軽度認知障害(MCI)の高齢者も約400万人いると推計されています。

65歳以上の4人に1人が認知症とその“予備軍”となる計算です。

さらに、2015年1月厚生労働省により、2025年の認知症患者は、

現状の約1.5倍となる700万人を超えるとの推計が発表されました。

これにMCI患者数を加えると、約1,300万人となり、

65歳以上の3人に1人が認知症患者とその予備軍といえることになりそうです。

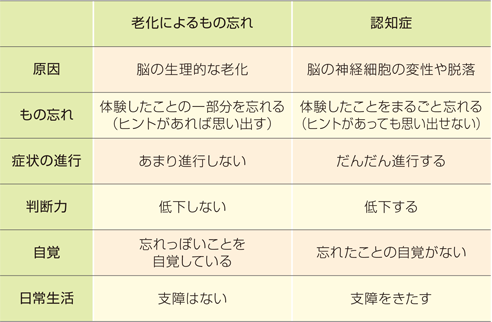

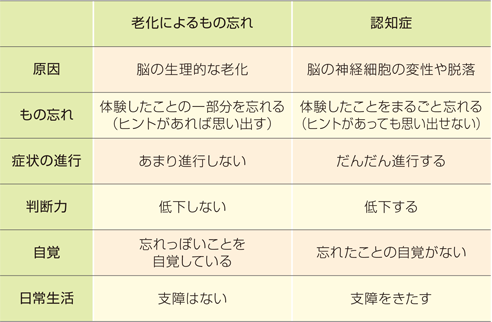

■老化によるもの忘れと認知症のちがい

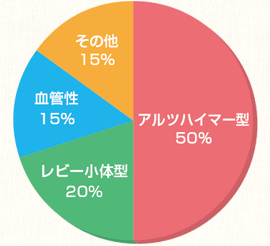

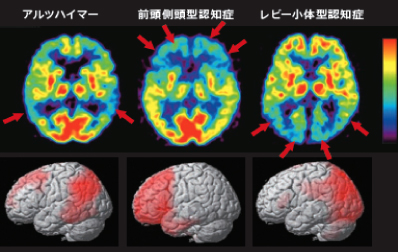

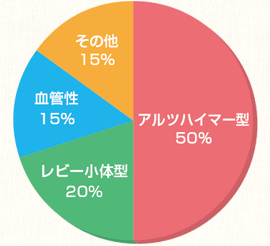

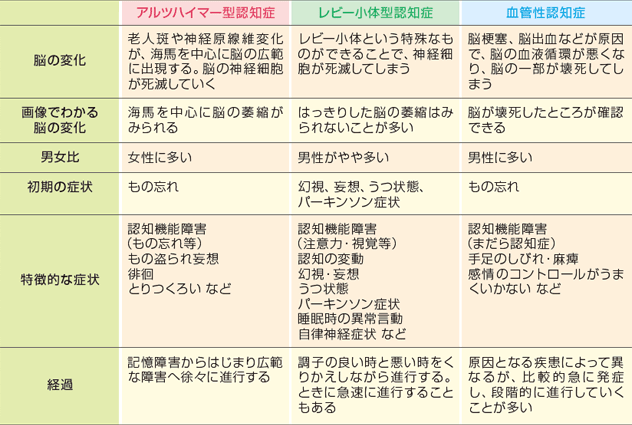

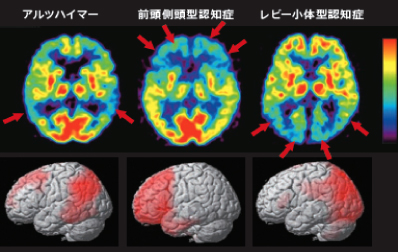

■主な認知症の種類

認知症にはいくつかの種類がありますが、主なものとして、以下の4つが挙げられます。

・アルツハイマー型認知症

・脳血管型認知症

・レビー小体型認知症

・前頭側頭型認知症

それぞれ症状や適切なケアに違いがあります。

認知症の種類をしっかりと学んで、適切な対応が必要です。

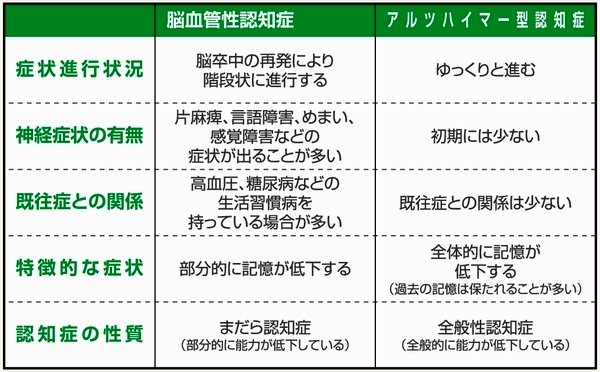

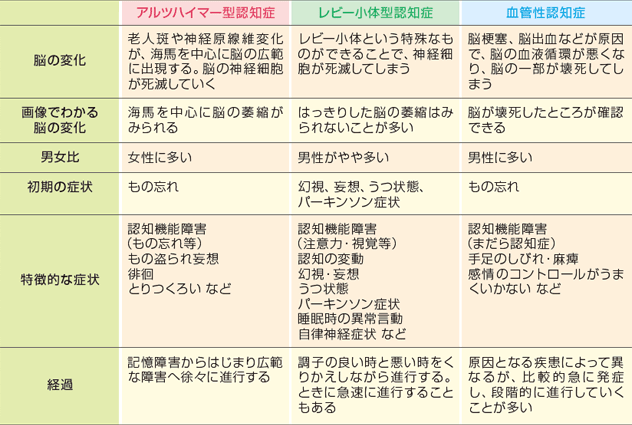

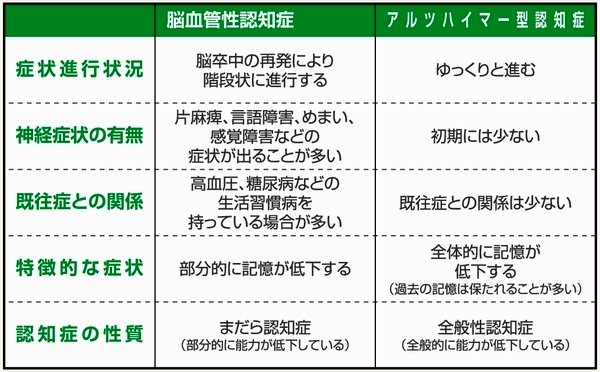

■三大認知症のそれぞれの特徴

■認知症(痴呆症)の症状

認知症(痴呆症)の症状は、記憶障害を中心とした中核症状と、

そこに本人の性格や環境の変化などが加わって起こる周辺症状があります。

中核症状とは

中核症状とは、脳の神経細胞の破壊によって起こる症状です。

代表的な症状は記憶障害で、特に、直前に起きたことも忘れるような症状が顕著です。

その一方、古い過去の記憶はよく残りますが、症状の進行とともに、

それらも失われることが多いようです。

また、筋道を立てた思考ができなくなる判断力の低下、時間や場所、名前などが

分からなくなる見当識障害などがあります。

周辺症状とは

周辺症状は、中核症状以外にも“周辺”として起こる症状で、妄想を抱いたり、幻覚を見たり、

暴力をふるったり、徘徊したりするといった精神症状が現れます。

また同時に、うつや不安感、無気力といった感情障害が起こるケースもあります。

周辺症状はその人の性格や環境、人間関係などが絡み合って起きるものです。

そのため、症状は人それぞれ異なり、また接する人や日時によっても大きく変わってきます。

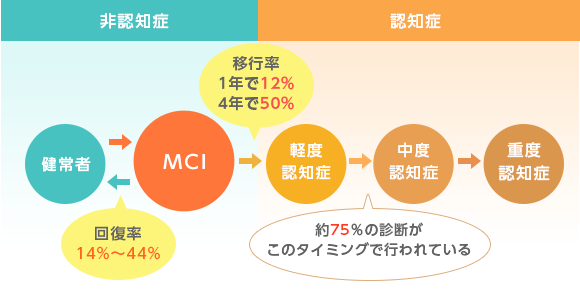

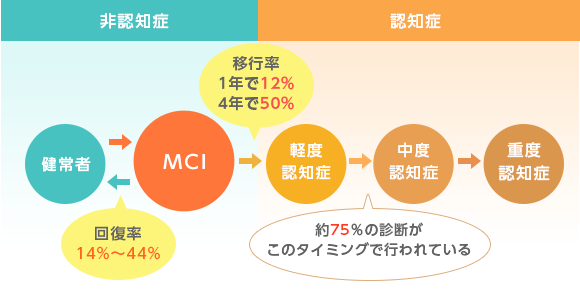

MCIとは

健常者と認知症の人の中間の段階(グレーゾーン)にあたる症状に、

MCI(Mild Cognitive Impairment:軽度認知障害)があります。

MCIとは、認知機能(記憶、決定、理由づけ、実行など)のうち1つの機能に

問題が生じてはいますが、日常生活には支障がない状態のことです。

MCI5つの定義

1.記憶障害の訴えが本人または家族から認められている

2.日常生活動作は正常

3.全般的認知機能は正常

4.年齢や教育レベルの影響のみでは説明できない記憶障害が存在する

5.認知症ではない

MCIを放置すると、認知機能の低下が続き、5年間で約50%の人は認知症へと

ステージが進行すると言われています。

厚生労働省は、

認知症とその予備軍とされるMCI人口は862万人存在すると発表しています。

驚くべきことにこれは65歳以上の4人に1人です。

意外に思われるかもしれませんが、認知症やMCIはとても身近な症状なのです。

早期発見の重要性

現在治療や投薬により認知症の進行を遅らせることはできても、

一部の場合を除き完治することはできません※。

そのため、MCIの段階で認知機能の低下にいち早く気づき、

予防対策を行うことで症状の進行を阻止することはとても大切です。

※:脳腫瘍・慢性硬膜下血腫・正常圧水頭症・脳血管障害等の

外科的治療の対象となる疾患。他にも脳症や、薬の副作用によるせん妄状態など

治療可能な状態もあります。

認知機能低下に対する適切な対策を行うことで、MCIになったとしても、

認知症の症状が最後まで出ずにすむケースもあります。

ご自身はもちろん、ご家族や身の回りの大切な人のためにも定期的なチェックをお勧めします。

MCIと診断されたら

MCIと診断されても、認知症になることが確定したということではありません。

認知機能の低下に対する適切な対策を行うことで、

認知症を発症しないままでいられることもあります。

治療や投薬のみならず、認知症によって低下する能力を鍛えたり、

毎日の生活習慣を認知症が進行しにくいものにしたりすることが重要です。

食習慣を見直し、定期的な運動習慣で脳の生理状態を良好に保ったり、

いろいろな人とコミュニケーションをとり、頭を使って行動したりすることで

認知機能を重点的に使って、機能の改善や維持を図りましょう。

pageTOP

■アルツハイマー型認知症

「アルツハイマー病」の名は、

最初の症例報告を行ったドイツの精神科医アロイス・アルツハイマーに由来している。

認知症の割合として最も多いアルツハイマー型認知症は、

脳にアミロイドベータというたんぱく質がたまり正常な神経細胞が壊れ、

脳萎縮がおこることが原因だと言われています。

しかしながら、アミロイドベータが蓄積する原因については明確なことは分かっていません。

アルツハイマー型認知症の発症には、

これまで加齢や遺伝が関係するということは明らかになっていましたが、

それに加えて近年、糖尿病や高血圧などの方は、

そうでない方よりもアルツハイマー型認知症になりやすいことが科学的に証明されました。

そのため、予防には生活習慣の改善が重要であるとされています

■アルツハイマー型認知症の症状について

初期 期間2~6年間

記銘力低下で始まり、学習障害、失見当識、感情の動揺が認められるが、

人格は保たれ、ニコニコしており愛想はよい。

・忘れていることを忘れています。

食べた夕食の内容を忘れているのではなく、

先ほど夕食を食べたこと自体を忘れてしまうといった症状が見られます。

中期 期間2~3年間

記憶、記銘力のはっきりとした障害に加えて高次機能障害が目立つ時期で、

病理学的な異常が前頭葉に顕著なことを反映して、

視空間失認や地誌的見当識障害が見られる。

この時期には、外出すると家に帰れなくなることが多い

更に周囲に無頓着となったり徘徊や夜間せん妄もみとめられる。

特に初老期発症例では、感覚失語、構成失行、観念失行、観念運動失行、

着衣失行などの高次機能障害も稀ではない。

・段々と現在と過去の区別がつかなくなります。

近い時期の記憶からなくなっていき、過去の記憶は比較的残りやすいです。

結果としておこる症状として代表的なものが徘徊症状です。

例:過去の記憶通り朝に出社しようと家を出て、

もともとの目的を忘れてしまい外で混乱してしまう。

また、日付、昼か夜か、今いる場所、家族の顔などがわからなくなることもあります。

・尿意や便意が分からず、失禁が目立ちます。

後期

前頭葉症状、小刻み歩行や前傾姿勢などの運動障害もみられ、

最終的には失外套症候群に至る。

・脳萎縮がさらに進行して、言葉の数も意味も失われていき、

やがては話が通じなくなります。

・食事に集中できないため介助が必要になり、歩行が緩慢となり姿勢が前倒したり、

左右どちらかに傾いていたりします。

・やがて寝たきりになり、上下肢の関節が拘縮、嚥下障害も出て

栄養不良と誤嚥性肺炎が起こりやすくなります。

■レビー小体型認知症は、初期から中期にかけて記憶障害があまり目立たないため、

医師も認知症と診断することをためらう傾向があります。

その結果、実際にはレビー小体型認知症でありながら、パーキンソン病と診断され、

認知症の治療が遅れてしまうケースは少なくありません。

■通常型は高齢者に多く、約30%の人は最後までパーキンソン症状がみられないという統計もあります。

そのため、実際にはレビー小体型認知症でありながら、

アルツハイマー型認知症やうつ病、老人性精神病と診断されていることが少なくありません。

純粋型は、約80%の人に初めにパーキンソン症状がみられます。

そのため、パーキンソン病と診断されることが多くあります(文献1)。

レビー小体型認知症は、正しい診断を行うのが難しい病気です。

この病気に関する知見・技術をもった専門の医師を、早く見つけることが何よりも大切で

■レビー小体型認知症の症状

・体の動きが緩慢になるパーキンソン病に似た症状で、

歩行の障害や体の硬さともなうため転倒しやすくなります。

・幻視として色がついた鮮明な人・動物・虫などが昼夜問わず出現したり、

映像に加えて幻聴も発生したりします。

睡眠時に夢にあわせて踊ったり、手足を動かしたり、

歩いたりする行動もとってしまう症状もあります。

・認知機能障害も変動しやすく、良いときは話が通じるが、

悪くなると話も周りのこともわからなくなります。気分や態度、行動がころころ変わります。

■「レビー小体型認知症」チェックリスト

■もの忘れがある

■頭がはっきりしているときと

■そうでないときの差が激しい

■実際にはないものが見える

■妄想がみられる

■うつ的である

■動作が緩慢(ゆっくり)になった

■筋肉がこわばる

■小股で(小刻みに)歩く

■睡眠時に異常な言動をとる

■転倒や失神を繰り返す |

|

■幻視は、レビー小体型認知症に特徴的な症状

レビー小体型認知症の症状で特徴的なのが、幻視です。

実際にはないものが見える症状で、見えるものとしては主に虫、小動物、人などがあります。

幻視の例

動物に関するもの

「ネズミが壁を這いまわっている」

「ヘビが天井に張りついている」

「ご飯の上に虫がのっている」など

人に関するもの

「知らない人が座敷に座っている」

「おばあさんがこちらを見て立っている」

「子供たちがベッドの上で遊んでいる」

「兵隊がゾロゾロやって来る」

「〇〇さん(知人、家族、他界した人など)が遊びに来ている」

「誰かがベッドで寝ている」

「窓から男の人が入ってくる」

「女の幽霊が現れる」など

環境に関するもの

「大きな川が流れている」

「床が濡れている、水たまりができている」

「光線が飛んでくる」

「きれいな花が咲いている」

「物が吸い込まれていく」など

出典:『レビー小体型認知症の介護がわかるガイドブック』(メディカ出版)

アルツハイマー型認知症の場合、幻視が現れるのはまれです。

幻視は「無数のハエが飛んでいるので、殺虫剤をまかなければ」

「子供が来ているから、私が世話をしなければ」

といった妄想に発展する場合もあります。

■アルツハイマー型についで多く、認知症の20%を占める脳血管性認知症は、

脳梗塞や脳出血など、脳の血管障害によって起こる認知症のことです。

■脳の血管が詰まっている梗塞巣が増えたり、大きくなったりするごとに

徐々に脳の機能が低下することで認知症や運動障害が引き起こされます。

■原因となる血管障害は生活習慣病が原因で引き起こされます。

そのため高血圧・高脂血症・糖尿病などにならないようにする事が脳血管性認知症の予防に繋がります。

■生活習慣の改善が重要です。

また、脳血管性認知症の原因となる脳血管障害を早期に治療してリハビリを行えば、

症状の進行を抑えることも出来ます。

■脳血管性認知症の症状について

初期の症状

・意欲低下や自発性低下、夜間の不眠や不穏が目立ちます。どれも症状の変動が激しいことが多いです。

また影響を受 ける脳の部位が限られており、できることとできないことがはっきりしていることが特徴です。

・非常に小さな脳梗塞や脳出血が起こった場合は、自覚症状がない場合や、

感じてもふらつきやめまい程度であまり気 がつかないことがあります。

中期以降の症状

・脳血管性認知症は脳血管疾患が原因なので、発作が起こる度に症状が段階的に重くなります。

・ダメージを受けた脳の部位によって出る認知症の症状が異なるため、記憶障害がひどい一方で判断力は保たれてい るという「まだら認知症」がみられるのも特徴です。

・脳血流が少なくなる事が原因なので、認知症の症状が日ごとに大きく変わります。

pageTOP

■Top Pageへ

|