| Wisdom | ■日本紀行 | ■My Fhoto World | ■成功の条件 | |

| ■Top Pageへ | ■世界の医学史 | ■日本の医学史 | ■ホスピスと介護 | |

|

■和紙と日本文化 | ■ふすま絵の世界 | ■随縁記 |

| ■お問い合わせ | ■nico-wisdom |

pageTOP 認知症研究1へ

|

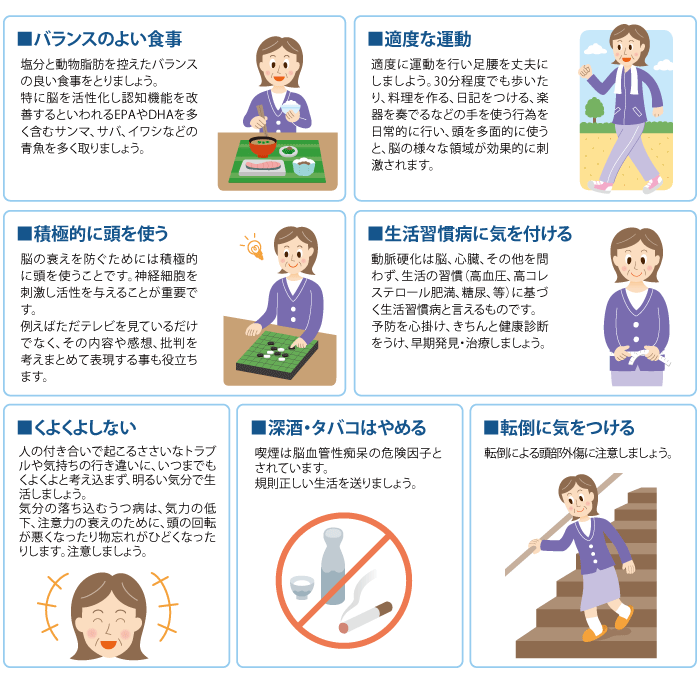

| ぼけ予防について |

■ぼけを予防するためにはどのようなことに気をつければ良いか、

心構えをご紹介します。

認知症はその原因が明確に究明されたわけではありません。

特にアルツハイマー型老年認知症では、

その(一次要因)予防法というのも確立した方法があるわけではありません。

ここでは、財団法人「ぼけ予防協会」で発表されている

「ぼけ予防10か条」

「ぼけ介護10か条」をご紹介します。

ぼけ予防10か条

| 1. 塩分と動物性脂肪を控えたバランスのよい食事を |

| 2. 適度に運動を行い足腰を丈夫に |

| 3. 深酒とタバコはやめて規則正しい生活を |

| 4. 生活習慣病(高血圧、肥満など)の予防・早期発見・治療を |

| 5. 転倒に気をつけよう 頭の打撲はぼけ招く |

| 6. 興味と好奇心をもつように |

| 7. 考えをまとめて表現する習慣を |

| 8. こまやかな気配りをしたよい付き合いを |

| 9. いつも若々しくおしゃれ心を忘れずに |

| 10.くよくよしないで明るい気分で生活を |

ぼけ介護10ヵ条

| 1. 【コミュニケーション】 語らせて微笑みうなずきなじみ感 |

| 2. 【食 事】 工夫してゆっくり食べさせ満足感 |

| 3. 【排 泄】 排泄は早めに声かけトイレット |

| 4. 【入 浴】 機嫌みて誘うお風呂でさっぱりと |

| 5. 【身だしなみ】 身だしなみ忘れぬ気配り張り生まれ |

| 6. 【活 動】 できること見つけて活かす生きがい作り |

| 7. 【睡 眠】 日中を楽しく過ごさせ夜安眠 |

| 8. 【精神症状】 妄想は話を合わせて安心感 |

| 9. 【問題行動】 叱らずに受け止め防ぐ問題行動 |

| 10.【自尊心】 自尊心支える介護で生き生きと |

■最も重要なのは

最も重要なのは早期から根気強く予防対策を行うことです。

私たちはチェックテストを1年に1回以上受けることで、

定期的に認知機能のチェックを行うことを推奨しています。

認知症は本人のみならず、ご家族にも身体的、精神的、経済的な負担が大きく、

更に医療、社会、経済的なサポートが必要となります。

軽度認知障害(MCI)の段階での早期発見を行うことにより、

ご本人とご家族が、ご本人の意思を尊重する形で

将来の事をゆっくりと考える時間的余裕を作り、

本人を支援する態勢を整え、備える事ができます。

| 改訂 長谷川式痴呆スケール |

長谷川式痴呆テストは、かなひろいテストと違い、

自己診断テストには利用できませんので、

おじいちゃん・おばあちゃんのために

このページをプリントアウトして貴方がテストしてあげて下さい。

■以下の質問にお答え下さい。

質問 1

お歳はいくつですか?(2年までの誤差は正解)

質問 2(それぞれ正解なら1点、4個とも正解なら4点)

今日は平成何年ですか?

今、何月ですか?

今日は何日ですか?

今日は何曜日ですか?

質問 3 私達が今いるところはどこですか?

ヒントなしに自発的に正解が言えれば2点、

5秒おいて、家ですか?病院ですか?施設ですか?の中から正しい選択をすれば1点

質問 4 これから言う3つの言葉を言ってみてください(検者が言った後すぐに被検者に答えてもらえばよい)。あとでまた聞きますのでよく覚えておいてください。

桜 猫 電車 (それぞれ正解なら1点)

質問 5(それぞれ正解なら1点、2個とも正解なら2点)

100-7は?(不正解ならこれで打ち切る。0点)

93-7は?

質問 6 私がこれから言う数字を逆から言ってみてください(それぞれ正解なら1点、2個とも正解なら2点)。

6-8-2 (不正解ならこれで打ち切り0点、2-8-6と言えれば正解で1点で4桁に挑戦)

3-5-2-9

質問 7 先程(質問4)覚えてもらった言葉をもう一度言ってみてください。

自発的に(ヒントなしに)回答があれば各2点(3つともヒントなしに言えれば6点)、もし回答がなければ以下のヒントを与え思い出せれば各1点、ヒントを出しても思い出せなければ0点。

ヒント:植物、動物、乗り物

質問 8 これから5つの物を見せます。それを隠しますので何があったか言ってください。(・直後に隠して聞けばよい)

5つの物は相互に無関係な物を選ぶこと。例えば、メガネ・ペン・手帳・はんこ・時計

5個とも思い出せれば5点、4個なら4点、3個なら3点、2個なら2点、1個なら1点、0個なら0点

質問 9 知っている野菜の名前を10個言ってください。(10秒間発語がなければ、そこで打ち切る)

5個までは0点、6個言えたなら1点、7個なら2点、8個なら3点、9個なら4点、10個言えれば5点

判定

合計20点以下は痴呆疑い

21点以上が正常(満点は30点)

あくまでも参考にとどめ、勝手な自己判断はやめましょう。ご心配な方は医師とご相談ください。

このテストは年齢別の正常値は存在しません。

各年代ともに20点以下は「痴呆疑い」です。

21点以上は正常と言っても、ほとんどの方は(←高齢者であっても)25点以上取りますので、

24点以下なら医師へのご相談をお勧めいたします(現在私は、点眼試験もしくはアポE4が陽性で、長谷川式痴呆テストが21点~24点の方を、「初期アルツハイマー病疑い有り」と考え追跡調査中です)。

KEY WORD(1996-7)「脳血管障害と老年期痴呆」(田辺製薬株式会社出版)のP35によれば、

改訂・長谷川式簡易知能評価スケールの痴呆重症度別の平均得点は、

軽度痴呆で19.1点、

中等度痴呆で15.4点、

やや高度な痴呆では10.7点、

高度痴呆では4.0点であったそうです。

質問・・・・は、正常者と痴呆患者で差が出やすいとされています。

| ミニメンタルステート検査 |

■ミニメンタルステート検査(Mini Mental State Examination、MMSE)は、

痴呆の診断用に米国で1975年、フォルスタインらが開発した質問セットである。

■30点満点の11の質問からなり、見当識、記憶力、計算力、言語的能力、図形的能力などをカバーする。

24点以上で正常と判断、

10点未満では高度な知能低下、

20点未満では中等度の知能低下と診断する。

| No. 評価項目 |

質問内容 |

点数 |

|---|---|---|

| 1. 日時(5点) |

今年は何年ですか? |

0 1 |

| 今日は何曜日ですか |

0 1 |

|

| 今日は何月ですか |

0 1 |

|

| 今日は何日ですか |

0 1 |

|

| 2. 場所(5点) |

ここは何県ですか |

0 1 |

| ここは何市ですか |

0 1 |

|

| ここは何病院ですか |

0 1 |

|

| ここは何階ですか |

0 1 |

|

| ここは何地方ですか(例 関東地方) |

0 1 |

|

| 3. 記憶(3点) |

物品名3個(相互に無関係) 検者は物の名前を一秒間に一個ずつ言う。その後、被験者に繰り返させる。 正答一個につき1点を与える。3例全て言うまで繰り返す。(6回まで)【例:梅 犬 車】 |

0 1 |

| 0 1 |

||

| 0 1 |

||

| 4. 7シリーズ(5 点) |

100から順に7を引いていく。5回できれば5点。間違えた時点で打ち切り。あるいは「フジノヤマ」を逆唱させる。 |

0 1 2 3 4 5 |

| 5. 想起(3点) |

3.で提唱した物品名を再度復唱させる【例:梅 犬 車】 |

0 1 2 3 |

| 6. 呼称(2点) |

時計を鉛筆を見せながら名称を答えさせる。 |

0 1 2 |

| 7. 読字(1点) |

次の文章を繰り返す。「みんなで、力を合わせて綱を引きます」 |

0 1 |

| 8. 言語理解(3点) |

次の3つの命令を口頭で伝え、すべて聞き終わってから実行する |

- |

| 「右手にこの紙を持ってください」 |

0 1 |

|

| 「それを半分に折りたたんでください」 |

0 1 |

|

| 「それを私に渡してください」 |

0 1 |

|

| 9. 文章理解(1点) |

次の文章を読んでその指示に従ってください。 「目を閉じなさい」 |

0 1 |

| 10.文章構成(1点) |

何か文章を書いてください。 |

0 1 |

| 11. 図形把握(1点) |

次の図形を書いてください |

0 1 |

具体的な質問の仕方と採点方法

設問1【日時等に関する見当識】

年については西暦・年号どちらでも正答とみなす。

また、季節に関しては春夏秋冬のほか、季節の変わり目にあたる「梅雨」「初夏(冬)」等も正答とみなす。

設問2【場所に関する見当識】

自発的に答えることができたら正解。

病院(診療所)の正確な名前の代わりに、通称や略称で答えた場合も正答とみなす。

設問3【3つの言葉の記銘】

「これから言う3つの言葉を言ってみて下さい」と教示し

「桜・猫・電車」の3つの単語を1秒間隔で1つずつ言った後、

被験者に繰り返させる(正答1つにつき1点/合計3点満点)。

最後に「また後で聞きますのでよく覚えておいて下さい」と念を押し、

3つの単語が答えられるようになるまで繰り返す

(ただし、6回繰り返しても覚えられない場合はそこで打ち切る)。

設問4【計算問題】

「100から7を引いた数を言ってください」と聞き、

「93」と答えられたら「それからまた7を引くといくつですか?」と問う

(5回繰り返す【93→86→79→72→65】)。

正答に対して各1点(5点満点)を与えるが、計算に失敗したり答えが全くでてこないような場合は打ち切り、

次の設問に進む。なお、最初の引き算を終え引き続いて質問をする際

「93から7を引くといくつですか?」というように〝93〟というヒントになるような数字を言ってはいけない。

設問5【3つの言葉の遅延再生】

「先ほど(設問3)覚えてもらった3つの言葉をもう一度言ってみて下さい」と問う

(正答1つにつき1点/3点満点)。なお、答える順番は問わない。

この設問に関して答えが出てこない場合は、

被験者に対しそれぞれ別々にヒント(例:ひとつは(植物 or 動物 or 乗り物)でしたね)を出してもよい。

設問6【物品呼称】

被験者に時計を見せながら「これは何ですか?」と聞き、

答えられたら1点。さらに、鉛筆についても同様の質問をし、答えられたら1点。

設問7【復唱】

「今から私が言う文章を繰り返して下さい」と教示した後、

口頭でゆっくりと「みんなで力を合わせて綱を引きます」と言う。

1回のみで正確に答えられたら1点。

設問8【口頭による3段階命令】

「今から私の言うとおりにしてください。

ただし、私が言い終わってから始めて下さい」と教示した後、

口頭でゆっくりと「右手(右手が麻痺している場合は左手に言い換える)に

この紙を持って下さい。次に、それを半分に折りたたんで下さい、

そして私に下さい」と言う。被験者が混乱したり、

紙を折ることができなければそこで打ち切る。

各段階ごとに正しい作業が行えた場合に1点ずつ与える(3点満点)

設問9【書字理解・指示】

「この文を読んで、その指示どおりに従ってください」と教示する。

右手が麻痺している場合は左手に置き換え、指示通りの手を挙げることができたら1点。

設問10【自発書字】

「ここに何か文章を書いてください」と教示し鉛筆と紙を渡す。

その際、ヒントとなるような例文を与えてはならない。

どんな文章でも構わないが、意味(主語がなくても全体的に文章となっていれば正答とみなす)

のない文章(単なる単語(名前)は×)は誤答とみなす。

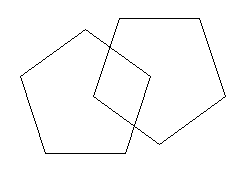

設問11【図形描写】

「ここに書かれている図形と同じものを書いてください」と教示し鉛筆と紙を渡す。

交差する2つの5角形の図形が模写(手指のふるえは無視)できれば正答とみなす。

2つの図形が交差していなかったり、5角形の図形が描けない場合は不正解とする。

| その他の「軽度認知障害セルフチェック」 |

■認知症介護研究・研修東京センター 副センター長 須貝 佑一氏 による

「軽度認知障害セルフチェック」

あてはまる項目にチェックする。

□このごろ、物忘れがひどいと思う ほかの人からもひどいと言われる

□頻繁にもの忘れや探し物をする

□何かしようと思っても、何をしようとしたかすぐ忘れてしまう

□最近おっくうで、何事もやる気が起きない

□覚えていたはずの漢字が書けないことがよくある

□今日が何日だったか、よく忘れる

□家電製品やスイッチの操作にまごつくことが多い

□会話で、言葉がすらすら出てこないことが多い

□字を読むことが面倒で新聞や本などをを読まなくなった

⇒3つ以上あると軽度認知障害を気にした方がよい

■認知症専門医 長谷川嘉哉氏 による「老後ボケ(認知症)危険度テスト」

あてはまる項目にチェックする。

□ 公務員など、感情を表に出しづらい仕事だ +1点

□ 前例主義でマニュアルを大切にするタイプだ +1点

□ 家計の管理を妻に任せっきりにしている +1点

□ 肉をあまり食べない +1点

□ ラーメンにはチャーハンをつけたい派である +1点

□ 仕事はデスクワーク中心&運動する習慣がない +1点

□ 家族に認知症になった人がいる +1点

□ 自営業orフリーランスである -1点

□ 料理をするのが好きだ -1点

□ ブログを書いている -1点

⇒5点以上は赤信号!

■Top Pageへ

pageTOP

|