【交渉】とはを、改めて辞書を引くと

■広辞苑では

(1)相手と取り決めるために話し合うこと。かけあい。談判。

「値引を―する」「―が決裂する」「団体―」

(2)かかりあい。関係。「隣近所と―がない」「―をもつ」

■大辞泉では 【交渉】[名](スル)

1 特定の問題について相手と話し合うこと。掛け合うこと。

「労働条件について交渉する」

2 交際や接触によって生じる関係。かかわり合い。関係。

「悪い仲間との交渉を絶つ」「異性と交渉をもつ」「没交渉」

などとある。

■漢字源で

【交】コウは

(1)まじわる 互いに行き来しあう。「交際」

(2)まじわる ×型にまじわる。「交差」

(3)手渡して受け取らせる「交付」

(4)まじわり つきあい「親交」 など

【渉】ショウは

(1)わたる 水のある所をひと足ひと足歩いてわたる。

各方面に渡って見聞する。

(2)かかわる 離れている先方にまで関係する。

先方と関係をもってやりとりする。「干渉」

■つまり交渉とは二つの意味がある。

【交】も【渉】もともに双方の「関わり合い」そのものを意味する場合と、

その関わり合いの中で、相互に「交差」し「干渉」し、取決めを話し合うという意味がある。

しかしその「まじわり」と「かかわる」という関係は、離れている先方まで出向いて、

「親交」するというという意味合いがつよい。

■しかし一般のビジネス書では「交渉」に関して、一般には交渉術とか交渉テクニックとして、

技術論で語られることが多い。

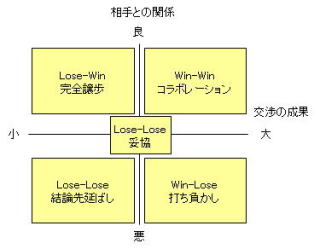

それは交渉という前提に「利益というパイの取合い」、

つまり自己の価値を獲得するという前提で、

いかに自己に有利な条件を勝ち取るかという思想からである。

このため、交渉相手とは「対立する」という概念が横たわっている。

つまり如何にしたら交渉に「勝てるか」「交渉に失敗しない方法」など、

自己に有利な結果を引き出すかの技術論が横行している。

■双方の意向や利害が一致すれば、問題なく取引や関係を進めることができる。

しかし一般的には、双方の求める条件や結果、あるいは優先順位が食い違うことが普通である。

■このため交渉の出発点は、双方の異なるポジションから、

合意ができるアグリーポイントまで、双方が歩み寄るプロセスが交渉である。

つまりA社とB社の交渉では、

双方が自社に都合の良い要求を呈示するスタートポジションから、

双方が納得できるアグリー(agree)ポジションまで歩み寄ることが交渉の目標となる。

■それは人としての関わりあい、あるいは会社の取引先としての関わりあいという

相互関係の継続が前提だからである。

だからその交渉の目ざす目標は、

あくまでも双方が満足できるものものが前提でなければならない。

■双方が満足できる合意に向けて交渉している以上は、

共に同じ目標に向っていることを忘れてはいけない。

交渉で対立しているのは、取引条件だけに過ぎない。

ここで大切な事は「ウォーム・アンド・タフ(Warm & Tough)」である。

■ウォームとは、相手の話を聞き、相手の立場を理解し、

相手に対する好意を表現することである。

また相手の心配や緊張感を解消し、

時には雑談や世間話で盛り上げ気持ちを和ませる人間力が必要となる。

■しかしながら、交渉で目指している条件や価値を、

一方的に譲歩するというのは別の問題である。

さらに先方の希望する条件や価値を、

一方的に無視したり優位な立場を利用して悪条件を押しつけるというものでもない。

■そして「肝心なこと」は、交渉の結果が、

その関わり合いそのものを損なわないことである。

いわゆる「Win-Win」の合意をめざすのが交渉

■交渉で合意を目指す以上、お互いを理解するという態度が重要となる。

この相互理解こそが、交渉を成 功に導く要素となるのである。

■相互理解するには、まず相手を理解する必要がある。

相手を理解することが出来たら、相手もこちらを理解してくれるのである。

つまり理解してから、理解されるのである。

■第一段階では、相手の状況や立場、そして何を望んでいるのかを識らねばならない。

このためには市場環境やその変動予測、相手企業の状況と抱えている問題点を理解し、

さらに交渉相手の立場や考え方を理解する。

この理解の上で、提案条件の背景や意図、合意した後の結果予測なども提示する。

そして、先方がどこまで譲歩可能か、提案条件に対する合意が可能かを予測する。

■第二段階では、相手を理解した上で、合意に向けた条件交渉を行う。

交渉を通じて提案条件に対する相手の受け止め方や、

相手から提案された条件提示について、

双方が 譲歩できる合意点はあるかを見定める。

それらの条件に対する合意の決定権があるか、

あるいは先方が一旦出した決定事項を覆せるか。

決定権者でない場合は、説得したい人は誰かを識らねばならない。

■第三段階では、合意に達しなかった問題点を洗い出す。

先方の抱える問題点の中で、別の条件や代替案があるか。

それにもとづくアクションプランを作る。

■第四段階では、いくつかの代替案を、相互に選択肢をふるいにかけ、

合意できるアグリーポジションまで 歩み寄る。

■交渉を重ねても、複雑な事情から、

アグリーポジションまで歩み寄ることが出来ない場合もある。

そのときは、交渉の前提条件を変えて、

双方が満足できる第三の道をさがす必要がある。

■ビジネス交渉では、「価値(利益)を獲得すること」にある。

新規契約を成立させる。販売数量を上げる。仕入れ価格を下げる。

顧客の不満を解消するなど個々の交渉では、それぞれ具体的な目的がある。

これらビジネスでの交渉は、最終的には事業利益を高めるための活動である。

このため目先の交渉条件を譲ってしまうことは、自社の価値(利益)を譲ることになる。

■しかし相乗効果を発揮する「第三の道をさがす」交渉では、

価値は奪い合うものではなく、創造するものである。

互いに第三の道をさがすことで、相乗効果を発揮できるのである。

具体的な例をあげる。

■A社が仕入れ先のB社へ、あるX品の大幅な値引き交渉がなされたとする。

この交渉では10%の値引き要請で、

合意できなければ取引を中止すると通告されたとする。

B社では大幅に利益の減少を覚悟して取引を継続するか、

取引を中断してしまうか?

いずれにしてもB社にとっては損失の大きな交渉である。

■このためB社は第三の道を探さねばならない。

この場合は10%の値引き要請に応じるが、

取引条件の改善を要求することである。

■例えば取引ロットを大きくして、

製造原価を低減することで利益を確保することができるだろう。

この条件で合意できれば、

A社は10%の仕入れコスト低減という目的がが達成され、

B社は製造ロットを大きくすることで、自動機械を導入して原価の低減を達成できる。

■さらに生産規模を拡大することで、

別の販売先を確保でき企業規模を拡大することができる。

これこそが、A社・B社ともに双方が利益を拡大できる

「Win-Win」の相乗効果を発揮する交渉である。

■この他にも、A社の状況から、さまざまな複合的な条件を提示して、

B社の損失を補填できる第三の道は 見いだせるはずである。

■例えばX品の大幅な値引き交渉がなされたとき、

すでに自働マシンで大量生産されていてる商品で、

取引ロットも製造ロット単位という規模の状態だっとき、

さらに第三の道があるだろうか。

■この場合は、A社がなぜこのX品の大幅な値引き交渉をするのか、

その背景を識らねばならない。

10%の仕入れコスト低減を要求する背景には、

A社が競合他社との価格競争で不利な状況にあるかも知れない。

この状況では、この条件をB社が引き受けても、

長いスパンでは双方が共倒れの「Lose-Lose」の取引となる。

■ここで第三の道とは、

交渉をX品の大幅な値引きから離れ、

A社が直面している価格競争から離脱できる道を提案する必要がある。

■A社の競合他社に無い技術的に付加価値の高いY品を、

リレーションシップ・マーケティング戦略商品としてマーケットに投入する提案を行う。

■そしてそのロイヤリティを創り出すマーケティング戦略商品の育成を、

共同で行うという合意ができれば、双方が利益を拡大できる

「Win-Win」の相乗効果を発揮する交渉となるる。

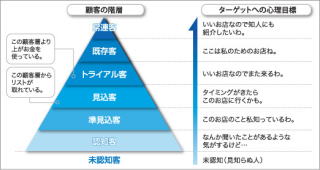

■リレーションシップ・マーケティングとは、

取引先や顧客との良好な関係を長期的、継続的に維持し深くしてゆくことで

取引先や顧客との良好な関係をより強固なものに高め、

顧客の強いロイヤリティを創り出すマーケティングのことである。

■あくまでも既存取引先の中で、

ロイヤリティが高く最も利益の上げられる顧客、製品、チャネルを対象とする。

■リレーションシップ・マーケティングでは、

市場の何人の顧客に買ってもらうかよりも、

一人の顧客に何回買ってもらうかを、重要視する。

■企業は顧客との長期的なパートナーシップを通して顧客のニーズを特定し、

それを満たすようにカスタマイズされた製品とサービスの開発、

メンテナンス、アップデートを行う。

■顧客満足を超えた「顧客ロイヤリティ」を生み出すことで、

リピーターを確保することである。

■現代の成熟市場では、

新規顧客の獲得は困難で、その獲得に多大な力を注ぐよりも、

自社がすでに持っている顧客を大切にし、

長期的な関係を維持していくほうがコスト的に有利である。

■企業側は顧客のニーズに対応するため、情報をデータベースで管理したり、

繋がりを維持するために定期的に顧客に働きかけたりする。

■リレーションシップ・マーケティングの考え方の背景には、

「顧客のうち上位20%の優良顧客が全体の売り上げの80%をもたらす」

という20%-80%の法則(パレートの法則)に裏打ちされた経験則があるとされている。

pageTOP

■Top Pageへ

のtopへ戻る のtopへ戻る

|