8 Wisdom nico-wisdom.com

| Wisdom | ■日本紀行 | ■My Fhoto World | ■成功の条件 | ■和紙と日本文化 | ■ふすま絵の世界 |

| ■外部リンク | ■世界の医学史 | ■日本の医学史 | ■ホスピスと介護 | ■随縁記 | ■電子書籍 |

| ■Top Pageへ | ■サイトマップ | ■投稿広場 | ■お問い合わせ | http://nico-wisdom.com |

8 Wisdom nico-wisdom.com

|

第五章 目 次

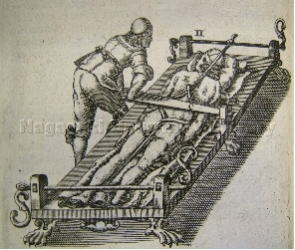

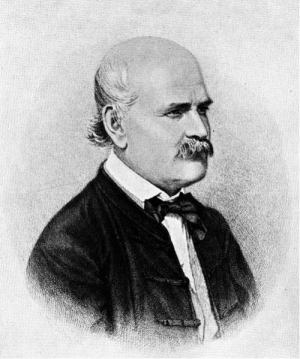

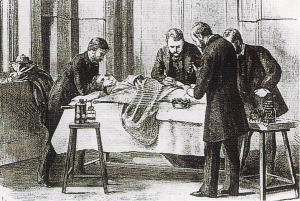

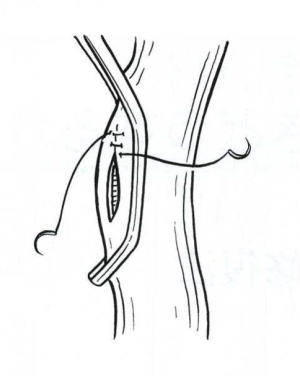

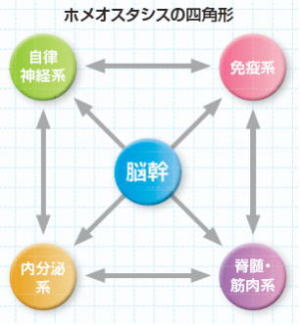

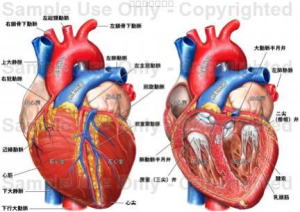

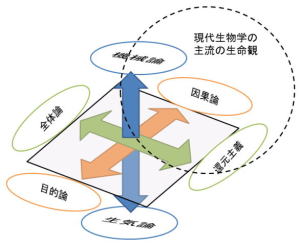

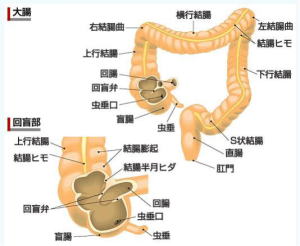

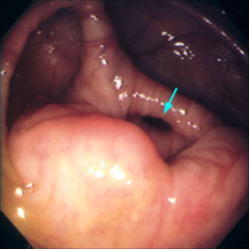

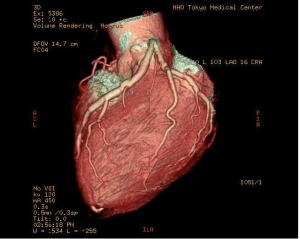

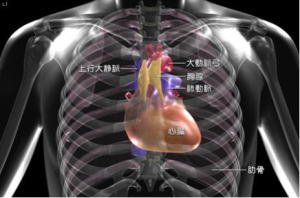

床屋外科 外科と内科の違いは、手術で体の異常部位を切取るのが外科で、薬物などで病気を治すのが内科である。つまり外科では、病変部を切除して無くすことであり、内科のような病の治癒を目指すものではない。 また外科手術を受けることは、刃物による拷問を受けるに等しく、激痛に堪えて異常部位の切除に成功しても、その後に手術熱とよばれた敗血症によって死亡する割合が高く、半数以上は生き残れなかった。 古来から、外科手術というのは、まさに死神に身を委ねるのとさほど変わらなかった。外科手術を受けて生き残これるのは、少数の幸運な患者だけだった。  床屋外科の外科手術 敗血症とは、細菌感染症が全身に波及するので、ショック、あるいは血液凝固反応、多臓器不全など非常に重篤な状態に陥り、元々の体力低下を背景としていることから早晩死に至る。 このため外科手術を受ける者は、重大な外傷で、手足を切断しなければ死ぬ場合とか、胱結石による排尿時の激痛とか、あるいは激痛を伴う歯痛など、刃物の拷問を受けてでも、日々の激痛から逃れたい場合に限られた。 多くは、手術の苦痛を恐れて自殺するか、手術の苦痛に絶えられずに死ぬか、刃物の拷問苦に絶えて生き残っても、その後、手術熱(敗血症)で死ぬかのいずれかの選択でもあった。 古来から、外科医は刃物を使い、血を浴びる仕事であるため、かって神官や神職が医者を兼ねた時代から、正式の医師の仕事とはされなかった。また外科手術は、大変リスクの大きな選択であり、刃物を使って身体切開するから、いわば職人仕事とみなされ、いわゆる医師の仕事とは見なされなかった。あくまでも医師の診断とその指示によって助手の仕事とされた。 このため、一般にその身分は低く、多くは刃物を扱う理容師(床屋)を兼ねていたため、床屋外科と称され、医師の指導の下に執刀した。当然ながら正式の医師の資格は無く、あくまでも助手としての職人に過ぎなかった。  床屋外科の瀉血行為 古来より行われた医療行為の瀉血も、床屋外科の仕事であった。 初期の頃は、創傷によって皮下にたまった膿などを、排出させる外科治療行為であった。時代が下ると打撲や骨折によって生じた炎症部分を切開し、炎症の軽減を図るためにも利用された。また血液のよどみが病気の原因であるとして、血管を切開するようになった。この瀉血をヒポクラテスも推奨し、ガレノスは身体のバランスを崩す悪しき体液は、肝臓からの経路である静脈を切開して、体外に排出しなければならないと理論付けした。 このため中世ヨーロッパでも瀉血が頻繁に行われた。のちには頭痛の治療に、こめかみの血管を切開して、頭痛の軽減を図ろうとする方向へ発展した。ところが古来からの瀉血に科学的根拠は少なく、現在の瀉血は、限定的な症状の治療に用いられるのみである。  全身の処置図 本来、外科手術というのは、苦痛を伴う病変部を抱えたまま、座して死を待つか、拷問に堪えて生き残れる半分に入るか、どちらかの選択であった。つまり本格的な切開や切断手術の生存率は、大まかに半分程度の成功率しかなかった。 ただ選択の余地がない、突然訪れる重傷事故による危篤状態がある。 たとえば、転落事故や馬車に轢かれる、あるいは戦地での砲弾による重傷などで、一命を取り留めるためには、負傷した四肢の一部を切断する事であった。なるべく傷から遠い所で、腕や脚を切断すれば、患者は死なずに済む。 意識のある人間の四肢を、刃物で切断する場合、尋常な苦痛ではない。 麻酔剤もない時代に、筋肉を切断し、骨を離断するのである。しかも止血の手段としては、傷口に焼きごてを当てるか、煮えた油を出血部位に注ぐ、焼結止血方法が一般的であった。 そのため多くの患者は、大暴れするか、苦痛のために失神するか、ショック死した。負傷者を縛り付けるため、さまざまな道具が工夫された。 患者の苦痛を、少なくする唯一の方法は、手早く切断する事であった。このために床屋外科医は、早く四肢を切断する方法を工夫した。 また、手術で死亡する確率も、切断にかかる時間と相関関係にあった。 こうした事情から、早く四肢を切断できることが、熟達した外科医の証であり、練達した外科医は、平均3分で下肢を切断していたという。  手術用固定寝台 世界中どこでもあった膀胱結石は、15世紀末までは死刑宣告にも等しかった。 死に到るまでには、身震いするような拷問の苦しみがつづいた。 膀胱結石の切除手術は、どの処置をとっても、一筋の光さえない闇と恐怖と苦痛に満ちたものであった。手術にあたって一応は苦痛を和らげるために、アヘンや大麻、そしてブランデーなども用いられたが、切開手術の激痛から逃れるにはほど遠いものであったらしい。 切除手術は、会陰から膀胱に切り込み、肛門と陰嚢の間を切開し、人差し指を傷口に差し込み、膀胱の中を結石をまさぐって取り出す。この切開手術の間中、両肩や両脚などを屈強な男達に押さえつけられたまま、患者は鋭い悲鳴、金切り声、苦痛にのたうち咆哮し、苦痛の余り失神したりする。  床屋外科の外科手術の図 その状況の中で、冷静に血が噴き出す患部に手を入れて、結石を取り出すという作業は、尋常な神経の持ち主では遂行できない。 結石を無事に取り出して手術が成功しても、後は自然治癒力に頼るしかない。傷口が化膿したり、敗血症を起こして死亡する場合が多かった。生き残ることが出来ても、膀胱膣瘻(ちつろう)という瘻孔(ろうこう)形成患者を残した。 その他の、顔や頭などの腫れ物の切開手術の場合も、大半が死亡している。 「手術に痛みは付き物」「傷は化膿することで治る」つまり化膿は正常な治癒過程というのが、当時の医学の常識であった。 化膿とは、組織の損傷部が炎症を起こし、白血球の浸潤と、炎症組織の溶解で、粘ばりのある浸出液を形成する。 組織内に貯留するものは膿と呼ばれ、上部気道炎症では、痰として排出される。つまり細菌性の痰と膿とは本質的には同じものである。 人体解剖が大学で行われるようになってからも、実際に刃物を持って腑分けするのは医者である教授ではなく、解剖助手である理容外科が担当した。ボローニャ大学の解剖学者モンディーノ・ルッツィは、1315年に公開で人体解剖を行いながら、解剖学の講義を行うという教育法を始め、「解剖学の再建構者」とされる。モンディーノは教育のため、定期的に人体解剖を行うことを実践した。 しかし、モンディーノ自身は執刀せず、解剖助手である床屋外科が、彼の指示に基づいて解剖をしていった。 近代解剖学の基礎を築いた、アンドレアス・ヴェサリウスが自ら執刀して公開解剖をおこなって以降、外科は正式の医学分野となり、人体解剖によって生理学が進歩し、近代医学の大いなる発展の基礎となった。 銃創治療 その外科医の地位を高めたのは、アンブロアズ・パレである。1533年から3年間パリで医師見習(外科医)として医学を学び、その後は軍医として戦場で負傷した兵士の治療に当たった。 当時の戦場における銃創や開放傷には、煮えたぎった油を傷口に注ぐという治療法、いわゆる焼灼止血法が一般的であった。この方法は、出血面を煮沸した油で焼くことで、蛋白質の熱凝固作用によって止血する方法である。  戦場の焼灼止血法 ある日、戦場で負傷者が多く、煮沸油を使い切ってしまったため、急遽パレは間に合わせに、準備していた卵白とテレピン油、ワセリンなどを軟膏として用い治療を行なった。パレは不安であったが、時間経過とともにこの軟膏による治療法が、苦痛が少なく予後も良いことが判明した。パレは次第にこちらの治療に切り替えた。 煮沸油を使う止血法に比較して、痛みが少ない軟膏治療法は兵士からの評判が良かった。  結紮法の種類 また銃創治療以外にも、血管を直接糸で縛って止血する血管結(けつ)紮(さつ)法を採用し、外傷、切断肢の治療を行い、治療技術、成績を飛躍的に向上させた。 この戦場における治療実績でパレの名声は高まった。こうした現場での試行錯誤の結果、て外科治療を変革し「近代外科学の祖」と讃えられている。 1582年に発行した『大外科学全集』により名声を確立した。 このとき有名な言葉に「我包帯す、神、癒し賜う」という言葉が残っている。 1561年に人体解剖に関する論文を発表し、翌年にはシャルル9世の筆頭外科医に任命されている。 パレの名声は、それまでの外科手術はな侵襲性の高い治療法であったものを、血管結紮法のような侵襲性の低い治療法に切り替えたことにある。 侵襲性とは字義の通り、外科手術による身体に及ぼす物理的負担や影響の大きさのことである。 現代でも、外科治療や手術の場合は、多かれ少なかれ侵襲性を伴うものが多く、比較的侵襲性が低い方法から検討している。 パレが馬のひづめによって下腿骨を複雑骨折した時、自らの足に徒手整復を試みさせ、四肢の骨折に際して手足の切断の必要性がないことを証明している。 麻酔治療 19世紀に入ってからの有効な麻酔薬の開発と、リスターによる消毒の技術開発によって、外科手術の成功は格段に進歩することになった。 亜酸化窒素(笑気ガス)は、1772年にイギリス人化学者ジョゼフ・プリーストリーによって発見された。 亜酸化窒素は、これを吸入すると、陶酔効果があり、軽く酔ったような陽気な気分になることから、当時はパーティーなどを盛り上げるために使用され、通称笑気ガスといわれた。笑気ガスの名の由来は、亜酸化窒素を吸入すると、弛緩した患者の表情が、笑っているように見え、さらに陽気になって踊り出すということから名付けられたらしい。  パーティーでの笑気ガスの吸引 1795年、イギリス人化学者ハンフリー・デービーが、亜酸化窒素に麻酔効果があることを証明した。 一方、ボストンの歯科医師のホーレス・ウェルズが、歯学者で興行師のガドーナー・コルトンが、亜酸化窒素(笑気ガス)を使った麻酔を、見世物にしている事にヒントを得て、友人のジョン・リッグスを実験台に、麻酔をかけて親知らずを抜いき、麻酔作用と安全性を確かめた。 しかし、ウェールズの行った笑気麻酔は、百%の笑気を吸入法で、現在の視点からすれば危険なものであった。 1845年、マサチューセッツ病院で、歯科医師のウィリアム・モートンが、同様に笑気麻酔実験を追試したが失敗に終わった。 ホーレス・ウェルズは、その後も笑気麻酔での抜歯を行ったが、抜歯は成功したが、患者の1人が麻酔で死亡したため医者を引退した。 笑気ガスは、麻酔ガスとして知られているが、単独では完全に麻酔することができない。具体的には、麻酔薬の効果のレベルのMAC値(最小肺胞濃度)が、笑気ガスでは百%を超える。これは、たとえ百%笑気ガスを吸入させても、完全に麻酔することはできないことを意味する。 実際は百%笑気を吸入すると、酸素が全く吸入されないことになり、死亡事故につながる。 しかし、笑気ガスには、鎮痛効果が強いという利点がある。 その強さは、他の麻酔薬よりも強いほどである。このため、現在の麻酔では、単独で麻酔に用いられることは少ないが、他の麻酔薬と併用して全身麻酔や、鎮痛効果を期待する麻酔補助薬と位置づけられている。  ウィリアム・モートンの麻酔公開手術 ウィリアム・モートンは、エーテルの使用を助言され、試行錯誤しながら、1846年、マサチューセッツ総合病院で硫酸エーテル(ジエチルエーテル)を麻酔薬として用い、首から腫瘍を切除する最初の公開手術を行った。 このモートンの無痛手術の成功は、またたく間にアメリカからヨーロッパに伝えられ、麻酔による外科手術が行われるようになった。 一方で1847年にクロロホルムの有効性が発見され、ジェームズ・シンプソンが無痛分娩に成功している。クロロホルムの使用は広がり、1853年、ジョン・スノーがレオポルド王子出生時に、ヴィクトリア女王にそれを与えた時に国王の認可を受けた。 しかし、クロロホルム麻酔は、重篤な心毒性、不整脈を引き起こし死者が相次いだため、まったく用いられなくなった。またアレクサンダー・ベネットが、1872年コカインに局所麻酔作用があることを報告した。  コカインの局所麻酔による抜歯 その後1884年には、ウィーンの眼科医カール・コーレルは、2%コカイン溶液を点眼し、その部分だけ麻酔することで、無痛で白内障の手術に成功した。 さらに同年、ボルチモアの外科医ウィルアム・ハルステッドは、コカインを下歯槽神経に注射したところ、顎のその部分は約25分間無感覚になった。その間に歯は痛みもなく抜くことができた。1885年には、ニューヨークの脳外科医ジェームス・カミングが、下半身を麻酔(脊椎麻酔)することで、虫垂炎や婦人科疾患の無痛手術が可能となった。 1897年、ドイツの外科医ハインリッヒ・ブラウンは、コカイン溶液にアドレナリンを加えると吸収を遅延し、麻酔時間を延長することを発表した。  ジエチルエーテル その後、導入麻酔薬と、維持麻酔薬は別のものを使用する麻酔法が主流となり、ジエチルエーテルは維持麻酔薬として最も優れているとされた。しかし近年ではジエチルエーテルの引火性が問題となり、先進国では使用されなくなった。ただ今でもその優れた特性から、発展途上国では維持麻酔薬として頻用されている。 pageTOP 野戦病院とナイチンゲール 1846年の麻酔剤の発見によって、「手術に痛みは付き物」という常識は覆された。外科手術に伴う、拷問のような激痛という課題が解決された。まさに近世外科の輝かしい到来を予感させた。 ところが1854年にクリミア戦争が勃発し、クリミア半島のスクタリに設けられた英国の野戦病院は、傷病兵であふれかえり、悲鳴と悪臭が漂い、病人の汚物にあふれ、病院は地獄絵さながらの光景であった。 この野戦病院では、傷病兵の外科手術は、クロロフォルムを使用した無痛外科処置が行われたいた。 ゆらめく蝋燭の灯火で、弾丸や鉄片の摘出、銃創の血管結(けつ)紮(さつ)や、時に手脚の切断なども、麻酔手術であった。 つまり3百年前のアンブロアズ・パレの時代の、軍医外科とは格段の進歩があった。しかし、外科手術の後で死亡する傷病兵の数は、4割を超えていた。3百年前の軍医パレの時代と変わらないか、むしろ死亡率が上がっていた。 クリミア戦争の野戦病院でで、はじめて麻酔手術による傷病兵の処置治療が行われた。 このため、軍医の外科手術は容易となり、徹底した処置が行われた。 にも関わらず、傷病兵の死亡率が高かった。 このクリミア戦争の野戦病院での悲惨な状況は、ロンドンタイムスの特派員ウイリアム・ラッセルによって英国内で報道され、一気に世論は沸騰した。  野戦病院でのナイチンゲール これにともない、フローレンス・ナイチンゲールも自ら看護婦として従軍する決意を固めた。ロンドンの婦人病院長であったナイチンゲールは、イギリス各地の病院の状況を調べ、専門的教育を施した看護婦の必要性を訴えてきた。 当時、看護婦は、病院では単なる召使として見られ、専門知識の必要がない職業と考えられていた時代であった。 ナイチンゲールは、超人的な仕事ぶりと、必要であれば相手が誰であろうと直言を厭わない、果敢な姿勢により、交渉相手となる陸軍・政府関係者はナイチンゲールに敬意を示し、また恐れもした。 野戦病院の事態を重くみたハーバート戦時大臣は、ナイチンゲールに戦地への従軍を依頼した。ナイチンゲールは、シスター24名、職業看護婦14名の計38名の女性を率いて、後方基地と病院のあるスクタリに向かった。彼女は、スクタリ病院の看護師の総責任者として活躍し、その働きぶりから「クリミアの天使」とも呼ばれた。看護師を「白衣の天使」と呼ぶのは、ナイチンゲールに由来する。  野戦病院でのナイチンゲール 新陸軍省は衛生委員会を組織し、ナイチンゲールの報告どおり、病院内を衛生的に保つことを命令した。この命令の実施により、2月に約42%であった死亡率は、4月に14.5%、5月に5%にまで下がった。 兵舎病院での死者は、大多数が外科手術が原因ではなく、病院内の不衛生(蔓延する感染症)によるものだったと、後に推測された。  ナイチンゲール自身が、看護師として負傷兵たちに奉仕したのは、クリミア戦争従軍時の2年間だけであった。 その献身の象徴的イメージが喧伝されたが、彼女の実績は、むしろ近代看護教育の母として非凡な才能を発揮し、統計学者として、統計に基づく英国の医療衛生改革であった。 産褥熱 1840年代のウィーン大学併設のウィーン総合病院の分娩室は、産褥熱の温床ともいえた。当時、産褥熱は、出産に伴う不孝な結果ながら、不可避で宿命的なものという態度が一般的であった。その発熱の原因については、何も分かっておらず、伝染病や風土の影響、もしくは大気の影響などで、血の発酵作用を誘発する毒気などと考えられていた。 ゼンメルワイス・イグナーツは、ハンガリー生まれの医師で、医師免許を取得してすぐに、ウィーン総合病院の第一産科の助手として勤務した。第一産科は、医学生に産科技術の訓練を行っていた。このため、第一産科の患者の大部分は、いわば祝福されていない日陰の妊産婦の人たちが多かった。当時は一般市民の婦人は、自宅で助産婦による分娩が主であった。   16-19世紀に使用された分娩用椅子 ゼンメルワイスが総合病院に着任した月は、彼の担当した病室で、208人中、36人以上の妊婦が産褥熱で死亡した。 その後、産科技術の向上によって、産褥熱の罹患率は改善されたが、それでも10%以上の死亡率であった。ところが、一般の自宅分娩や、第二産科での助産婦が行う分娩では、産褥熱で死亡する率は、1%程度であった。第一産科の、医師が立ち会う分娩での産褥熱の発生率が、10倍も違うことに気がついた。 従来からの産褥熱の原因は、伝染病かもしくは大気の影響が原因とすると、第一産科と第二産科での産褥熱での死亡率の差が10倍も違うことの説明ができない。 第一産科の死亡者数は、まさに恐怖の数字であり、第二産科の入口付近で出産しようと試みる妊婦が多くなった。ゼンメルワイスは、良心の呵責に悩み、この原因を明らかにするため、分娩後に死亡した遺体の解剖を頻繁に行っていた。この解剖室での遺体解剖による産褥熱の研究の途中で、産科病棟での診察や、分娩にも立ち会うという、忙しい日々を送っていた。  16-19世紀に使用された分娩用椅子 1847年のある日、友人の法医学者ヤコブ・コレトスカが、産褥熱で死亡した検体解剖を、学生らに指導していた。このとき、未熟な医学生が誤ってメスで教授コレトスカの指を軽く切ったが、コレトスカはそのまま解剖を行った。 ところが翌日の夜、ヤコブ・コレトスカは悪寒と高熱に襲われ、数日後に熱にうなされながら死亡してしまった。 ゼンメルワイスが、死亡状況を詳細に確認すると、リンパ腺、血管、肋膜、腹膜、心嚢、脳膜の可能と炎症であり、まさに産褥熱と同じ症状で死亡したことが判明した。 この経緯から、臭いでしか確認できない、見えない死体の破片が、医師の手に付着したことが、死因であると結論付けた。まだ病原菌が発見される前の時代であり、産褥熱で死亡した屍体からの接触感染ではないか、と見当をつけたのである。この仮説から、医師は妊産婦を診察する前に、脱臭作用のある塩素水で必ず手を洗うことを強制した。 「1847年5月15日以降、解剖室から出る者は、医師、学生を問わず、産科病棟に入る前に、入り口の塩素水で充分に手を洗うこと。この指令は何人にも適用され、例外は許されない。ゼンメルワイス・イグナーツ」 この結果、産褥熱による死亡者は激減した。  ゼンメルワイス・イグナーツ 産褥熱が病原体による感染症であり、病原体が医師の手や医療器具から媒介されるという知識は30年後のことである。 しかし無菌処置という、近代医学の基礎概念を直感力で悟っていたのである。さらに彼の産科には、石?、爪ブラシ、さらし粉などが登場し、ゼンメルワイスは消毒の監視を行い、医療機器の消毒も監督した。 こうした厳重な消毒にも拘わらず、例外が発生した原因を発見した。それは、病原体が屍体から生体に伝染するだけでなく、産褥熱に犯されている生体から、他の生体に伝染することを発見した。 こうした努力で、第一産科の死亡者数は、第二産科の死亡率を下回った。こうしたゼンメルワイスの実験結果を、恩師のヘブラ医師が認めて、王立ウィーン医師会の機関誌に発表した。ところが、一流と称される自信に満ちた医師たちは、従来の概念を覆す新説に、黙殺と冷笑で応じ、彼の革新的な主張は、当時の学会で受け容れられなかった。 以前にも増して、強引な消毒の監視に内部での反発があり、学生や看護婦たちはクライン教授に提訴した。研究熱心だが対人関係の下手なゼンメルワイスに、もともとあまり好感を抱いていなかったクライン教授は、機会をみつけて病院から追放しはようと決意した。  ゼンメルワイス記念医学歴史館 こうして、彼の産科医としての二年契約は、更新されずに病院からいわば追放された。のちに大学で講義する立場を与えられたが、講義に使用できるのは解剖用屍体だけで、臨床実験は禁じられた。 ゼンメルワイスは、失望と苦痛にうちひしがれて生まれ故郷のブタペストに帰り、平凡な開業医、産科医となった。 その後、彼はブダペスト大学の産科教授となり、再び産褥熱との戦いを始め、その産褥熱の死亡率を激減させたが、欧州の医学界全体では、彼の生存中はその主張は認められ無かった。 pageTOP 無菌手術のはじまり ・フェノール消毒 何度も触れるが、外科手術の最大の問題点は、小さな手術でさえ、術後に起きる手術熱と呼ばれる、感染による死亡率が高かったことである。 麻酔のない時代は、まさに腫物の切開、重傷事故による四肢の切断、膀胱結石などの外科手術は、壮絶な苦痛を堪えて成功しても、その後の治癒はまさに神頼みであった。 そして半数は、外科手術の苦痛に耐えたにも拘わらず死亡した。 外科手術のあとに襲ってくる、傷熱(血中の白血球が菌などを殺す為に発する熱)、膿血症(化膿菌が血流で拡散し、全身に化膿巣を多発する疾患)、敗血症(病原菌が血液の中を巡ることで起きる重症な状態)、たん毒(皮膚の化膿性炎症)、壊(え)疽(そ)(体組織の腐敗による壊死)などによって死亡した。古来から外科手術を受けることは、手術による拷問のような激痛に堪える覚悟と、さらに術後も、手術熱と化膿との壮絶な、まさに死を賭けた戦いが必要であった。「手術に痛みは付き物」「傷は化膿することで治る(=化膿は正常な治癒過程)」というのが、外科の常識でもあった。 19世紀に入って、アントニ・レーウェンフックの顕微鏡によって、微生物が発見された。さらにパスツールは、色々な実験によって微生物は外気から侵入したのだと判断した。これを示すため、塵が入らないように工夫した「白鳥の首フラスコ」を使うと、煮沸して放置した肉汁は腐敗しないことを示していた。  ジョセフ・リスター 外科医ジョセフ・リスターは、それらを総合し「術後の創傷の化膿は、細菌による汚染である」と考え、手術前に、手指や手術用具、そして術野(手術部位)をフェノールで消毒することに着目した。 ゴミの腐敗臭に、消臭剤として石炭酸(フェノール)が使用されていることヒントを得た。ゴミの腐敗臭は、微生物の影響に違いない。 フェノール(石炭酸)は、石炭を原料として、コールタールを処理する過程の副産物であった。このことから「石炭酸」の名前で呼ばれていた。この副産物のフェノールは、当初は利用法がなく、ドブ川に流すと、ドブ川の腐敗臭が消えるということから、消臭効果が認められた。  ジョゼフ・リスターの手術前消毒 18世紀には、ゴミや汚水の消臭剤として一般に散布されていた。 フェノールで腐敗臭が消えるのは腐敗菌の死滅だと見当をつけ、フェノールを手術の消毒剤として用いることを考えた。 1865年、フェノール(石炭酸)を初期の消毒薬として使用し、大きな成果を挙げた。彼は、石炭酸を染み込ませた布を、傷口にかぶせる方法で、術後の腐敗を予防することに成功した。この年、イギリスのグラスゴー王立病院に、馬車にひかれた11才の少年が脛骨の開放骨折で運び込まれた。 当時、開放骨折の予後は極めて悪かったが、リスターはフェノールを染み込ませた包帯で少年の足を覆い、定期的に交換した。すると傷は化膿することなく完治した。リスターはその後、10例の開放骨折の症例でこの方法を用い、8例で成功をおさめ、1867年に医学雑誌に論文を発表した。さらに臨床試験の結果を追加していき、その後、手やメスなどの手術機器をフェノールで消毒し、術野にフェノールを噴霧する噴霧法を考案した。  ジョゼフ・リスターの手術前消毒 その結果、従来の手術では術後、手術熱が発生して傷口から化膿することが多かった。ところがフェノール消毒を実施することで、化膿せずに傷口が治るという画期的結果をもたらした。 ただ、フェノールの濃い溶液は、筋肉組織に強い刺激を与えすぎることが分かり、以後は濃度の薄いフェノールを準備し、さらに傷口とフェノールの包帯の間に保護ガーゼを当てるようにした。こうすればフェノールの包帯が外からの病原体を防ぎ、保護ガーゼがフェノールが直接皮膚に触れることを防いだ。  血管縫合糸 もうひとつリスターが試みたのは、止血のために血管を縫合する糸をフェノールで浸しておけば、傷口が塞がった後も体内に残して、傷口が閉塞後には、治癒して行く筋肉の中に、吸収されるのではと見当をつけた。従来は血管の縫合糸の端は、手術創の口を開いた所から垂れ下がっていた。これは治癒の課程で溜まった膿の流路とされていた。しかし、フェノールで消毒した場合、傷口の化膿は見られなかったからである。この血管縫合糸を短く斬り落とし、体内に残す実験も大成功した。 こうして医学史上最初に、乳がん手術にも成功している。 1867年8月、イギリスの医学協会は、イングランド、アイルランド、スコットランドの数百人の医師達が集まって35回の例会を開催した。 この演壇にリスターが上り、30分の持ち時間で「外科手術に於ける腐敗防止の原理」を講演した。 ところが、意外な事に、クロロフォルムの発見者のジェームス・トンプソンからも敵意に満ちた痛烈な反撃を受けたのである。「リスターの研究は、見当する価値すらない。 フェノールを使うことは、遙か前に、フランスとドイツで試みられ、失敗して破棄されたものだ」と指摘した。 トンプソンは、ベルギーの国王からナイトの称号をもらっているイギリスの医学界の重鎮であった。彼の堂々たる反論によって、リスターの業績は認められなかった。ジェームス・トンプソンは、高齢となって狭量で傲慢になり、自分の業績しか認めないという偏狭な老人であった。 リスターが調べてみると、フランスの薬剤師ルメールが、コールタールの実験をしているときに、フェノールを抽出した。 そして偶然に微生物がこのフェノールに触れると、死ぬことを発見した。 その上で、フェノールで治療した創傷部からは、膿症は発症しなかったと発表していた。つまりルメールは、フェノールの基礎的な原理を把握はしていたが、ただそれだけのことで終わっていた。 リスターはそれらの事実を後で知ったが、ルメールの実験は原理のままで放置され、これを変化させ、応用するところまでは到っていなかった。リスターは様々な臨床実験で、手術後の菌の侵入防止防止という技術に仕立て上げていた。やがてリスターの業績は、麻酔法の発達とともに、以後の外科手術の様相を一変させることになった。 ・蒸気による無菌消毒 前稿で詳しく触れたが、リスターは手術後に起きる発熱と化膿は、空気中の病菌が傷口を犯す、との仮説を立てた。その仮説によってフェノール溶液に浸した包帯やガーゼを使い、さらには手術関係者全員に、徹底した手指のフェノール消毒、さらにはメスなどの手術器具、縫合糸などもフェノール消毒させた。さらに手術中も、フェノール溶液を噴霧器で手術室に散布させた。 それらの徹底した管理の下で、幾つもの外科手術で成功させた。リスターによって、「手術の傷は、化膿することで治る」という常識を覆した。つまり化膿は、正常な治癒過程というのが、当時の医学の常識であった。 リスターの「外科手術に於ける腐敗防止の原理」は、当初は権威主義の長老医師たちの反発で、評価されなかった。 が、やがてフェノール消毒追試する医者が増え、外科手術の傷は、化膿することなく完治する、ことが確かめられた。 やがて外科医師の間では「リスター主義」とよばれて、世界中の進歩的な外科医師が、フェノール消毒を実施するようになった。  「リスターフェノール噴霧消毒」を称える記念切手 しかし、二流の外科医は「リスター主義」は、手間が掛かって煩わしいと敬遠された。 また、「リスター主義」によって手術を徹底したにも拘わらず、例外が起き、感染症を発症する事例があった。 さらにフェノール消毒を徹底すると、治療が出来なくなるほど、手の皮膚を傷つける医師が増えた。 さらにフェノールの噴霧液が、医者や患者の腎臓障害を引き起こす副作用が報告されるようになった。 リスター主義の問題点は、外科手術の最大の敵である病菌を、だれも見たことが無かったということであった。つまりは、見えない敵である病菌のバクテリアの性質や、弱点を全く知らなかった。リスターの仮説は、パスツールの白鳥の首フラスコを使用した実験を根拠として、病菌は空気中に浮遊しているというものであった。ところがドイツのフォン・ベルクマン医師や、コッホの助手たちによって、リスターとは異なる新しい仮説が生まれた。 彼らはコッホの考案した方法で、一般の病室での空気中の菌の含有量を調べてみた。すると、傷を犯す病菌はまったく発見でず、わずかに発見できたのは、ほとんど無害な菌であった。 ところが、床の塵(じん)埃(あい)や化膿した傷口の一滴の膿、そして消毒しなかった手術器具からは、夥しい菌が発見された。こうした実験から、傷を犯す菌は、空中から落下するのではなく、消毒していない器具や手の接触によって、傷口に侵入することが証明された。この実験結果から、リスターの考案した「フェノールの噴霧器」は、世界中の手術室から姿を消すことになる。 さらにコッホによって、傷を犯す菌の培養が行われ、フェノールによる殺菌効果を実験すると、フェノールの2%溶液では一分以内に、炭疽のバクテリアを絶滅するが、逆に5%溶液では、バクテリアの胞子には影響を与えないことが判明した。さらに研究が重ねられ、垢や脂肪が、フェノールの能消毒能力を低下させることが判明した。こうした実験の結果、「リスター主義」によって手術を徹底したにも拘わらず、例外が起きる原因が突き止められた。 またパスツールは、ある種の微生物は、100℃の煮沸でも生き残ることを発見し、完全な滅菌をするためには、120℃まで加熱することを提唱していた。これに基づくコッホの研究で、いかなる薬液でも死滅しないバクテリアや胞子も、蒸気による殺菌法で、死滅することが確認された。  高圧蒸気殺菌装置 そして1880年、パスツール研究所のシャンベランによって、初の高圧蒸気滅菌器が作られた。手術器具の消毒も、高圧・高熱で行うという現代の器具滅菌法の基本となる方法が開発された。その後、ほどなくして毒性の強い石炭酸より、優れたヨードチンキの消毒剤が発見された。 この結果、まもなく世界中の手術室に、蒸気による殺菌消毒法が採用された。しかし、唯一残された問題は、医者の手指の消毒であった。 人の手指を、高熱の蒸気で消毒することは出来ないから、フェノールの2%溶液で手指の消毒は続けられたが、皮膚の気孔や皺に隠れた菌や爪垢までは消毒できなかった。 この問題は、実は、フェノールの臭いを消すために、石?と水で擦って洗うことで、かなりの減菌効果をもたらしていた。しかし、これでも医師の手指が荒れる問題は残されていた。  この問題を解決するヒントは、ドイツの医師ミクリッツが、殺菌した手袋を使用したことであった。この手袋は手術中に濡れるので、何度も取り替える必要があった。 この問題を最終的に 解決したのは、創立間もないアメリカのジョーンズ・ホプキンス医学校のウイアム・ハルステッド外科教授であった。彼の妻になったカロリン看護婦長の手が、消毒液によって荒れ、急激に腕にまで広がっていた。この妻のカロリンのために、ゴム手袋を使用させたが、厚く粗雑なゴム手袋は使いにくかった。 そこでハルステッドは、グッドイヤー商事に、妻カロリンのために特別に皮膚のように薄い極薄の手袋を調整させた。こうした経緯で、極薄のゴム手袋の誕生によって、細かな作業も支障なく行え、これを高圧蒸気殺菌することで、手指の消毒の必要がなくなった。 また一方で、1868年には動物の腸から作られた糸をクロム酸により処理した耐久性のある吸収糸を開発された。これは今日でも「クロミックカットグット」として世界中で用いられている。 ホメオスタシスの発見 1859年頃、フランスの生理学者クロード・ベルナールは、生体の内部環境は、組織液の循環等の要因によって、外部から独立している。つまり内部環境を、固定し維持する性質を持っていると提唱した。 生命体の内部環境の恒常性は、生理学における最も重要な基本的概念である。ベルナールは、身体の内側を「内部環境」と規定し、それをテライン(土壌とか地勢、地形の意味)と名づけた。  クロード・ベルナール 実に身体の中は60?70%が水分、すなわち体液・組織液で包まれているから、細胞が体液に浮いているようなものである。この体内の体液を、それが安定的に維持されるという状態をこめて、内部環境といった。 生命体としての本来の外部環境に対して、体内では身体を構成する器官や細胞にとっては、体液が直接にそれらを囲む環境となっている。 このことから、ベルナールが、安定的に維持されるという状態での「内部環境」という考えと用語を用いた 。 これを1920年代後半頃に、アメリカの生理学者ウォルター・キャノンが、ギリシア語に由来する「ホメオスタシス」(ギリシア語で同一の状態を意味する)を意味する)と命名した。  フィードバック作用とホメオスタシス 今日の用語のホメオスタシスは、生体恒常性ともいわれ、生物および鉱物において、その内部環境を一定の状態に保ちつづけようとする傾向のことである。 この恒常性は、生物のもつ重要な性質のひとつで、生体内部や外部の環境因子の変化にかかわらず、生体の状態が一定に保たれるという性質、あるいはその状態をさしいる。 生物が生物である要件のひとつであるほか、健康を定義する、重要な要素でもある。恒常性の範囲は、体温や血圧、体液の浸透圧、?などや、病原微生物やウイルスといった異物(非自己)の排除、創傷の修復など、生体機能全般に及ぶ。 恒常性が保たれるためには、これらが変化したとき、それを元に戻そうとする作用、すなわち生じた変化を打ち消す作用の働きが存在しなければならない。これは、負のフィードバック作用と呼ばれる。 この作用を主に司っているのが、間脳視床下部であり、その指令の伝達網の役割を、自律神経系や内分泌系(ホルモン分泌)、そして免疫系と脊髄筋肉系が担っている。 この故にホメオスタシスは、細胞の正常な活動の前提条件である。 人体機能の中で外界の変化を受容し、それに対応して行動を起こす機能を動物的機能といい、感覚系、神経系、骨格筋がそれにあたる。 消化、循環、呼吸、排泄などの機能は、生命の維持に必須な機能で、植物的機能と呼ばれる。植物的機能の役割は体内の細胞に対して、その環境にホメオスタシスを成立させることである。 体内の「内部環境」(細胞外液)は、グルコースなどの栄養素や、酸素を含み、尿素などの老廃物や二酸化炭素が除去され、?、イオン濃度、温度が正常でなければならない。体内では多数の細胞が活動しているから、内部環境のホメオスタシスを維持するための機能は、絶え間なく働いている。 pageTOP 実験医学 19世紀中頃になって、医学教育と化学の接近に伴って、大学や医学校とは別の研究所も設立され、「病院の医学」から「実験室の医学」へと変貌していった。 クロード・ベルナールは、1813年フランス東部に生まれ、パリでフランスの学問・教育の頂点に立つ国立のコレージュ・ド・フランスで、医学の道へ進み、生理学者マジャンディの弟子となり、生理学的実験の専門家となった。マジャンディはコレージュ・ド・フランスの生理学者で、「ベル・マジャンディーの法則」、つまり運動神経は脊髄前根から出て、知覚神経は脊髄後根から入るという事の発見で知られている。 ベルナールはマジャンディの弟子として、胃液に関する研究で学位を得てから、膵液の消化作用の研究で学会における地位を確立し、やがてコレージュ・ド・フランスの教授に就任した。 その後、肝臓のグリコーゲンの発見、血管収縮神経の発見、毒物クラーレの作用の研究など、めざましい業績を上げ、フランスの生理病理学の概念を確立している。実験生理学者として、近代生理学の生みの親ともいわれ、医学を科学にしようと努力した。 そして1860年に健康を害して故郷に帰り、静養する間に書いたのが『実験医学研究序説』(原著1865年)である。 第一編「実験的推理」、第二篇「生物における実験」、 第三篇「生命現象の研究に対する実験的方法の応用」の三部分からなっている。第三篇で、ベルナー ルが行った生理的実験の実例が以上の理論的部分を背景として解説されている。 その著書の中で、ベルナールは以下のように述べている。  実験用マウス C57BL/6系 「医学は病院では終わらず、そこから始まる。科学において認められようとする医者は病院を出て、実験室に行かなければならない。患者で観察したことを理解するために、動物実験をするのはそこなのである」 ベルナールの科学に基づく医学研究法は、観察、仮説の提唱、その検証のための実験、そして結果の解析へとつづく。科学は、単に観察を行うだけでなく、実験を行うことによって確立する、とベルナールは考えた。 人体の構造や機能を、よく調べもせずに治療を行ってきた観念的な伝統的医学(ベルナールの言う「哲学的体系医学」)に代わり、医学は科学にならなければならないと考えた。 しかも医学は、単に観察に基づく医学(観察医学)ではなく、実験に基づく医学(実験医学)になるべきだ、とベルナールは主張した。 観察は自然現象そのままの探究であり、 実験は、探究者によって変化させられた現象の探究であるとした。 医学はそれまで、臨床的観察に基づく観察医学であった。 観察医学は、病気の経過や結末を予知することはできるが、直接病気に干渉することはせず、自然治癒を待つ。 これに対して実験医学は、病気という自然現象を、調節ないし変更して治療すことを目指している。しかも、その治療法は、単に経験の積み重ねに基づくのではなく、生物の法則の正確な理解に基づかなければならないとした。そして、生物の法則の正確な理解をもたらすのが、探究の方法として実験を用いる生理学だという。 実験医学は、生理学と、病理学と、治療学の三部門からなる。 生理学は、健康時における生命現象の原因を、病理学は、病気の原因を、治療学は、どうしたら病気が治るかを、それぞれ解明する。 観念的な哲学的体系医学を、きびしく排撃する一方で、観察医学や経験医学とは妥協しながら、それらを基礎づける地位を実験医学とした。こうしたベルナールの姿勢からは、19世紀後半の医学諸学派の勢力関係も窺われる。 ベルナールは生理学を、「生物現象を研究し、その現象の発現に関する、物質的条件を決定する事を目的とする科学」と定義した。  心臓の解剖図 このためには、生物体を解体して内部を見ること、すなわち解剖が必要になる。しかもそれは屍体ではなく、生きている生物の体(生体)に対して行わなければならないという。 「生物の神秘的な内部を暴露し、その機能を見るためには、まず屍体について解剖した後に、今度はさらに、必ず生体に対しても解剖を行わなければならない」 「実験医学序説」では、文字通りの「生体解剖」が、実験医学にとっては不可欠とした。つまり、人間にはヒトを用いて実験する権利はないが、動物を用いて実験する権利はある。また動物にとって苦痛であろうとも、人間にとって有益である限り、動物実験は、あくまで道徳にかなっている。さらに生物現象を分析するためには、生体解剖によって行わなければならないという。 「罪人が斬首になった直後に、生体組織について研究することは、科学にとって極わめて有益なことであり、また完全に許されることでもあると思う」と書き、のみならず、死刑囚や瀕死の肺病患者に、ひそかに寄生虫を飲ませたりする実験についても、「この種の実験は、科学にとって極わめて興味があり、同時にまた人間についての確実なことが言えるから、実験を受ける人に対して、何らの苦痛を与えず、何らの不都合をもひき起こさない限り、十分許されてよいように思う」としている。 ベルナールが「生体解剖」について、かなり詳細に言及しなければならなかったことは、科学性の追求のために、人間を実験台としなければならないという、近代医学のディレンマを、すでに明確に表している。 ベルナールが使った実験動物は、ウサギとイヌの事例が有名で、特にイヌの利用は、当時、すでにイヌを熱烈に愛していたイギリス人の激しい非難を浴びた。 また、ベルナールのウサギは、絶食させられては肉を与えられ、人工的に肉食動物にされたうえで、尿の酸性度を測定したり、消化の機能を研究したりしている。 有名なクラレの実験は、まずカエルでやってみたことがわかった。  中毒された蛙の心臓 クラレ(有名な南米の毒)で中毒させた蛙の心臓は活動を続け、血球も普通だし、筋肉もその機能の収縮性を失っていない。しかし、神経線維は、健全な解剖的外見を保っていたにもかかわらず、神経の性質を完全に消失し、随意運動も反射も失ってしまったという。 複雑な器官や機能からなる、生物の内的環境を解析し、操作することを通じて、ある特殊な状況を作り出し、そのもとでの生物のさまざなま機能の変化を観察することが、ベルナールがいう実験である。 そして、これが、臨床に優先して、医学の知的基礎となると考えた。 当時としては、病気の理解や治療という点で、ほんのわずかの成果しか挙げていない実験医学を、医学の王座に据えるという、大胆な提案であった。 仮説を立てるために、観察結果を集めることは重視したが、一人ひとりの医者は、実験者であるべきと考えていた。 医者が毎回患者を観察し、診断の仮説を押し進め、その仮説を検証するために、治療を施すのを「実験医学」または「臨床研究」として、推奨していた。  臨床研究 しかし1992年、パリの公立病院臨床研究センターの検討により、「実験医学」や「臨床研究」という言葉は、患者を動物実験のモルモットにしているという印象を与えるとして、使用しないことになった。 ベルナールの思想の根幹である、デテルミニスムとは、それが正しいものとして探究を続け、その正しさを漸次証明して行くべき「方法論的要請」なのである。 ベルナールの実験医学に対する考え方は、 ある意味で単純、健全な古典的科学観に貫かれている。  その特徴の第一は、特定の原因が特定の結果を引き起こすという因果論、ないしデテルミニスムの信念である。 第二に、形而上学的要素の排除による、厳格な科学の境界設定。第三に、事実と観察の客観性への確信である。 研究者は、自然の中にある客観的事実を、偏見のない公平無私な態度で、観察することができるし、そうしなければならないとする。 第四に、自然界には、客観的真理というものが確固として存在し、科学は、その真理に向かって限りなく近づいて行くという、真理漸近観、科学の楽観的発展史観である。 「科学者は絶えず、自己の科学的思想や学説を訂正し、次第に増加して行く事実と調和させるために、これを補正し、こうして次第に真理に向かって接近しようとする」 「科学は、獲得される知識が増してゆくに従って変化し、完全になってゆく。したがって 現在の科学は必然的に、過去の科学より優れている」 そして五番目に、複雑な現象を、単純な要素の集合としてとらえる、還元主義と、それを背景とする、生命に対 する機械論的考え方である。 胃腸外科 癌の治療で最も一般的なのは、メスを使って腫瘍を取り除く方法で、 古代から癌の手術が行われていたらしい。これはエジプトのミイラにその痕跡が発見されている。 しかし、ヒポクラテスは『格言録』で、「癌の場合は、いかなる治療も施さないほうが良い。手を加えれば患者はすぐに死んでしまうが、手を加えなければ、長期に持ちこたえるからである」と述べている。 この時代の癌は、体の一部の病気ではなく、むしろ全身疾患とみなされ、体内のバランスがくずれた結果、と考えられていた。その原因は、憂鬱な気分を起こさせる「黒胆汁」の出すぎ、と考えられていた。 紀元前1世紀のローマ時代のケルルスは、癌について述べている。 「進行した癌は、手を加えると余計に怒りだし、ますますタチが悪くなる。一部の人は、焼灼剤や焼灼器具を使ったり、あるいは、解剖用メスで摘出したりしているが、どの治療であれ、苦しみの軽減にさえ役立ちはしない。焼灼された部分は、ただちに興奮し始め、死をもたらすまで、活動をやめないのである」と警告している。ケルルスは、さらに言う。 「癌腫瘍を摘出し、癒えているような場合でも、この疾患は再発し、その結果、死に至る。腫瘍をなだめすかすように、ごく控えめな措置がとられる場合に限り、腫瘍を持ったままでも、長寿を全うしうる」と記している。  「胃の悪性腫瘍」は、非常に頻繁に生ずる。これには肉腫と上皮癌があり、動脈が腹膜を貫通することによって、隣接あるいは離れた器官にまでのび、胃の下部あるいは上部の閉口部を、わずかな期間に閉塞し、命を奪う結果となる。 こうした腫瘍に手を触れることは、危険を伴うために、開業医はほとんどその研究に取り組もうとはしなかった。外科手術が介入することは、当時の医学段階では不可能とされてきた。 歴史上初めて、胃癌の切除手術を行ったのは、1879年フランスのジュール・ペアンがパリで執刀した。記録によると、ペアン医師は、モーニングコートに蝶ネクタイという形式ばった服装で手術台に向かった。 切開された腹腔の中で、胃は肥大して、ほとんど腹腔全体をふさいでいた。 胃の幽門側の端を慎重に引き上げると、癌腫が全面に出てきた。その中心は幽門の中にあり、また両端は既に胃と十二指腸の中にまで伸びていて、腫瘍はソーセージ状をしていた。消化管が、このために完全に閉塞していた。そこで胃と腸を、腫瘍の上と下で切り放した。 胃に残っている胃液が、腹腔にあふれ出さないように、長い套管(とうかん)針を胃に差し込んだ。麻酔によって生じた圧力と緊張の結果、胃液はこの空洞の針を通して流れ出した。 助手が熟練していたため、腹腔を消毒する必要も無く、傷口を閉塞することができた。この手術に要した時間は2時間30分で、成功かと思われたが、5日目に死亡してしまった。 その後も、数多くの外科医が、部位的に手術しやすい胃癌を中心に、切除手術に挑戦したが、やはり術後数日間のうちに、死亡するという場合が大部分だった。 ジュール・ペアンは、当時のパリでは、最も売れっ子で、開拓精神旺盛な医者であった。ペアンは胃癌摘出意以外にも、卵巣腫瘍の手術を行い、さらには子宮腫瘍摘出の方法の発見者でもあり、ついには、下腹部を切開しないで、膣を通じて、子宮を除去する方法も発見している。  ペアン止血鉗(かん)子(し) また彼が開発したとされるものに、有名な動脈を固く挟んで止める「ペアン止血鉗(かん)子(し)」がある。 麻酔によって、従来手の届かなかった、人体の最深部までメスを入れようとする、開拓精神旺盛な外科医にとって、絶対に必要な医療機器となっている。 従来の止血法は、動脈を縫合糸で結(けつ)紮(さつ)し、圧迫か焼灼で小血管の止血を行っていた。しかし次第にメスが人体の深部へ切り込めるようになってからは、動脈を切る度数も増え、出血が最大の問題となっていた。 一応の成功と言えるのは、ポーランドの外科医師ルードウィツヒ・リーディギェルで、この場合も、退院後ひと月あまりで癌が再発し、1ヶ月で患者は亡くなっている。 彼の手術は、剣状突起下から、臍にかけて、正中線にメスを入れ、次ぎに筋肉層を切り、筋肉に続いて腹膜にメスを入れた。 腹膜の切開口の縁は、腹壁の皮膚と一緒に鉗子で止めた。腹腔内がよく見えるようにするためであった。腫瘍は切開口下によく見えた。  その腫瘍を、できるだけ前方に引き出した。そして大網と小網として知られる腹膜のひだに充分深くメスを入れ、胃の後部から幽門にまで達した。つづいて特製の弾力性圧迫鉗子で、幽門の癌に犯された部分に近いところで、胃を挟んだ。 この胃鉗子は、ゴム引きの二本の金属棒でできていて、石炭酸で消毒してあった。胃を完全に囲むように挟んでから、二本の棒の端についているゴム紮(さつ)で、棒を強く締めることができた。 この二本の棒で、胃の健全な部分は仕切られる。しかし、胃の健全な部分には、完全に洗浄したにも拘わらず、悪性の癌を病んでいる幽門から入った液が残っていた。 同様に十二指腸側もこの鉗子で挟んだ。これは切開するとき、腸の内容が腹腔に流入するのを防止するためであった。 こうして健康な胃部と幽門癌の部分を切断し、他方は胃の幽門癌部と十二指腸を切断した。この間、周囲の動脈から驚くほどの出血があった。 リーディギェルは、止血にはカットグット(動物の腸から作る天然素材の糸)で結紮した。次の段階は、胃の切断端と腸の切断端とを合わせることであった。大きさの異なる断端を密着させるには、胃壁の一部を三角形に切り取り、ツェルニー縫合でその両端を縫合し、胃の断端と腸の断端を同じ大きさに縮小し、両方の口を合わせ、安全のために三角形に切り取られた胃壁を、縫合線上に縫い付けた。慎重を期して60針という異例の数を縫った。それから圧迫鉗子を開き、胃と腸の新しい連絡口を開いた。腹壁の切開口を縫合して手術は終わった。 ペアンの手術が2時間30分だったのに対し、リーディギェルの手術は4時間30分を要している。その後、さまざまな手術器具が開発され、手術例が増え、医師の技術レベルも向上した。  テオドール・ビルロートは、1881年1月29日、胃癌に罹った43歳の女性の手術を執刀した。バルビエリ医師が麻酔を担当した。 手術前に、予め胃から胃液を抜き出し、洗浄した。そして厳重に消毒して手術を行った。癌の進行が早く、リンパ節への転移があったために、女性は手術後4カ月後に死亡した。しかしその間、経口摂取できるまでの回復をみせた。このときの残胃と十二指腸の吻合法を改良したものが、現在「ビルロートⅠ法」として知られる術法である。 ビルロートⅠ法は、消化管が1本につながるように再建する方法である。 さらに、十二指腸の断端は閉鎖して、残胃と空腸を吻合する「ビルロートⅡ法」も案出した。 ビルロートの成功後、ヨーロッパ各地で、胃切除手術が行われるようになり、これらの術法は、いずれも現在広く応用されている。  テオドール・ビルロート 順天堂の3代目の佐藤進(陸軍軍医総監)は、明治2 年から7年まで、ベルリン大学で、ビルロートに師事し、アジア人で初めて、ドイツの医学博士号を取得した。 当時の医師たちを悩ませたのは、勿論、現代でも同じながら、癌の転移という問題であった。 腫瘍にメスを入れる行為そのものが、癌細胞が体全体に広がってしまう危険性が常にある。外科手術は、原発部位に限られた腫瘍であれば、安全な治療方法である。しかし、腫瘍の患者が、医者に来る時は、すでに70%ほどが微少転移している場合が多い。いっぽう、胃全摘を初めて行ったのは、スイスのカール・シュラッターで、1897年である。 pageTOP 難病であった虫垂炎 虫垂炎は、旧来盲腸炎と呼ばれていたが、これはかつては診断の遅れから、開腹手術をした時には、既に虫垂が化膿や壊死を起こし、盲腸に張り付き、あたかも盲腸の疾患のように見えることがあったためである。 虫垂は、盲腸の後内側壁から突出する指状部である。この盲腸は、小腸が大腸に接する部位にある一種のサックで、出口がないところから、盲腸と呼ばれている。 腸のこの部位の炎症は、長い間、人類を苦しめてきた。何千年もの間、この虫垂という盲腸の小さな付属物は、無数の人々の死因となったのである。麻酔術や消毒術が発展し、外科医たちは、人体全体を外科によって制服する戦いがすすめられたが、この虫垂炎が征服されるのに、数十年を必要としたほどに、かつては難病であった。 突然、腹部の激痛に襲われ、嘔吐し、高熱を発し、早晩死亡する人が多かった。盲腸に脅威となる小さな虫垂突起についての発見は、16世紀のカービーとエステイーネという解剖学者が、たまたまある解剖で、この奇妙な器官を発見し、「虫様突起」と命名して報告している。  1812年、パーキンソンは、同様な症状で死亡した幼児の屍体を解剖した結果、汎腹膜炎に加え、炎症を起こした虫垂炎を発見した。虫垂の内部は化膿し、膿が虫垂の壁を貫いて腹腔に注ぎんでいた。 パーキンソンは、虫垂の化膿が、腹膜炎をおこした可能性を指摘したが、医学界では黙殺された。 1824年、ジーン・ビュエメイは、盲腸近辺の炎症事例について、化膿は突起内で起きると報告した。その三年後、フランスのメィエル医師は、この部分の腫瘍に関する医学文献の検討から、この炎症を起こしやすい突起が、外科医のメスによって取り去られる日が訪れるだろうと、予言した。 しかし、フランスの著明な外科医デュピトレンは、虫垂を無視し、回盲弁には閉塞と炎症をを起こしやすい、くびれがあると信じた。 またドイツでも、ブッヒェルト医師と助手によって、同様な結論に達し、「盲腸周囲炎症」と造語までした。こうした原因と結果を取り違えた誤った認識が普及していた。 このため、軽い症状では、依然として障害を取り除くために下剤が用いられた。重い症状には、劇剤の阿片が用いられた。これは苦痛を軽減し、腸の運動を阻止し、体内の抵抗力が炎症を封じ込める。あるいは吸収し、あるいは排除することを可能にすると信じられていた。 化膿が自然に膿症をつくり、腹壁に進むときにのみ、簡単な切開により患者を援助した。しかし、阿片によって幸運な変化を示すのはきわめて希なことで、急性盲腸炎の6割は死亡した。軽症の場合も外見は治癒したが、多くの場合突起部の慢性病が再三勃発した。 この19世紀の時代は、腹腔切開は、すべて殺人に等しかったから、このような間違った認識がつづいた。検死解剖は一般的でなく、たとえ解剖しても、炎症の最終段階を見るだけだったから、突起の炎症は、盲腸が冒された結果にすぎないという認識であった。  1886年、ハーバード大学の病理解剖学の教授、レジナード・フィッツが、「盲腸周囲炎症」の各段階で死亡した、五百人以上の病理解剖の結果、あらゆる場合に、虫垂突起にその根源があると判断し、アメリカ医学協会で講演した。 フィッツは、虫垂炎と称する疾病は、外科療法に拠らねばならず、膿傷切開にとどまらず、炎症突起そのものを摘出すべきであるとした。しかも、できるだけ早く行うべきだと主張した。五百人以上の病理解剖の結果であるにもかかわらず、大部分は過激な急進主義のように思った。特にヨーロッパでは、フィッツ教授の研究は無視された。 翌年、フィラデルフィアのジョージ・モートンが、長い間一定期間を置いて発病する患者の腹部を切開すると、腫れ上がって膿が充満し、一部はすでに穴が開いてる虫垂突起を引き出し、盲腸との連絡を結(けつ)紮(さつ)して、炎症した器官を摘出した。モートンは、このようにひどい化膿のときでも、腹膜炎を併発せずに、手術によって虫垂突起を摘出して成功した。 すぐその翌年にも、ニューヨークのチャールズ・マックバーニーは、 7件の虫垂切除を行い、6件が治癒したと報告している。 シカゴのジョン・マーフィーは、1889年、外科医が希にしか遭遇しない初期症状の虫垂炎患者に遭遇した。患者が最初の痛みに襲われてから僅か8時間後に、化膿し始めたばかりの虫垂炎を摘出した。まもなく順調に回復して退院させることができた。マーフィーは、やすやすと手術ができたことによって、画期的な手術の原理を発見したと確信した。 これは、ごく初期に手術することであった。  この経験から、虫垂炎の疑いのある症状を的確に見分け、およそ百件の虫垂炎を、初期の段階で手術して治癒させている。いずれもまったく余病がなかった。この結果、彼は「最初に診断を依頼された医者に責任がある。 第一に腹部の激痛、3~4時間後の嘔吐、それから腹部右側が敏感となり発熱する。この症状は、まず虫垂炎を思浮かべねばならない」 と説いた。しかし町医者は、彼の主張を拒否した。わずか数時間で虫垂炎と判断し、信憑性のない根拠で手術するのは愚かなことだとした。 マーフィーは、さらに研究を重ねて、数年間の多くの手術のなかで、虫垂炎の不変の初期症状を把握し、2百例以上の手術の成功を例として度々発表した。どの場合でも、ごく初期の段階ですら、虫垂突起の中に膿を発見していた。 やがて先進的な外科医が賛同し、初期手術を提唱する一団が形成された。手術の時間の短時間寝ていればよく、一度手術すれば二度と虫垂突起に悩まされることはない。こうした事から、虫垂炎は内科治療法の緩慢で間に合わせ的な阿片治療から、外科治療法の初期診断で直ちに手術を行う治療法への移行が、アメリカで迅速に進んだ。 この外科治療法は全世界に提示され、虫垂炎の中心的治療法になるべきであった。 ところがヨーロッパでは、執拗に、そして痛烈に、この外科治療法に反抗し、阿片療法が、外科治療よりも危険でないと固執した。ヨーロッパの医学は、リスターの消毒法や、モートンのエーテル麻酔や、シンプソンのクロロフォルムの無痛手術法で、未開なアメリカ式よりも優れているという優越感があった。このため、虫垂炎という用語でさえ、はげしい抵抗を感じていた。 こうした背景で、ドイツ・オーストリアの外科医は、一般基礎医学ではアメリカよりも進歩していたにもかかわらず、「盲腸周囲炎症」と言う認識から離れられず、立ち後れていた。  彼らは、カタル性が存在し、阿片で治療できる。 また慢性種もあり、これは再発休止期間に手術を行うことが出来る。最後に、急性・化膿性・穿孔性などがあり、これは手術が絶対に必要だと主張した。しかし、外科医の介入は、早すぎてはならない。病原が自然に閉塞するのを妨げ、膿が腹腔に浸透するのを促進するかもしれないと論じていた。急性の化膿症状が、極限に達するまで待ってから、まさに死が近づいてから外科医が手術するため、死を招く腹膜炎を併発していたから、結果として死亡率は30~40%に達した。 この外科治療の高い死亡率が、保守的な阿片治療を執拗に擁護し、外科治療に対して反対する武器となった。 1882年フランスのガンベッダ首相は、当時の最高の医師団が手を尽くしながらも命を失っている。20年後の1902年には、戴冠式直前に英国のエドワード7世が、受けた緊急手術も、主治医が初期診断に失敗し、招聘された外科医は、直ちに手術することをしなかった。 手術も膿を体外へ排出するだけものであった。幸いにも救命されたが、戴冠式が行われたのは2ヶ月後であった。 これらは、当時のヨーロッパの外科医は、他の点では革新的であったにも拘わらず、アメリカのマーフィーが熱心に説いた、初期症状の判断と、出来るだけ早い手術という方法提案を無視した結果である。 長い歴史で内科医が正規のの医者で、外科はその補助という意識が強かったためでもある。 心臓外科の夜明け 腹腔内外科は、麻酔と消毒術の発達を背景に、野心的な外科医によって、次々と今まで手の届かなかった腹部器官にまで及んでいった。 ただし、心臓、脳、脊髄については、いまだに外科の手が及ばない領域であった。 1896年9月7日午前3時35分、フランクフルト市立病院に、喧嘩による包丁の刺傷で重傷を負った男が、担ぎ込まれた。外科の宿直医はシーゲルであった。診察の結果、刺傷は心臓まで届いてるのは明かであった。この患者はウィルヘルム・ジュスタスという青年であった。 長い探り針を傷の中に差し込むと、針は少しずつ体内の奥深くに入り込み、徐々に胸の中に消えていった針の先端は、真っ直ぐ心臓を狙っていた。心臓に切傷が達し、心臓の傷を縫合する意外に、患者を救う道はなかった。 しかし人類の医学史上、誰れ一人として、心臓の傷を縫合した者はいない。かつて人の精神は心臓に宿ると信じられ、人体の中でも最も神聖な場所とされてきた。 シーゲル医師は、開拓者でもなく、また天才でもなく、外科の現状を弁えている良心的な努力型の医師であった。 心臓の傷は小く、その出血はゆるやかであったが、やがて確実に死に近づく出血であった。シーゲルは患者にカンフルを打ち、傷の上に氷嚢を置くよう看護婦に命じた。 外科部長のレンは不在で、9月9日に戻る予定であった。 フランクフルト市立病院の外科部長は、仕事に対する熱意に満ち、非常に大胆な性格で、47歳のときに既にドイツの外科医の中でも開拓者として世界的に有名であった。外科部長ルイス・レンが病院にもどったとき、奇跡的にも包丁で刺された男が生き延びていた。  シーゲル医師から状況報告を受けた後、外科部長レンはその男を診察した。すでに死相が現れ、完全にむくんで、血の気のなくなった顔を覗き込んだ。脈拍はとぎれがちでに、かすかにしか感じられなかった。 呼吸も浅く、全身に心臓の鼓動は鈍っていた。肺は、明らかに内出血のために圧縮している。しかし傷自体は出血していないで、幽かに痙攣していた。 包丁は、心臓の周囲の保護嚢、つまり心嚢を貫いてしまい、包丁の切っ先は心臓の壁を傷つけていた。恐らくかすり傷であろうが、かなり大量の血液が心嚢に流入するには、十分な大きさであろう。 心嚢が血で充満すると、最後には心臓を圧迫して停止させてしまう。これが心臓が傷ついた場合、症状が推移して行く普通の順序であった。 しかしこのジュスタスの場合、おそらく心嚢の傷は、血が腹腔内に押し出されるくらいに大きいのであろう。だから、心臓にとどめを刺すような圧迫が生じなかったのであろう。 このために、本来なら死に到ることなく、生き延びられたのであろう。 そうであれば、心臓は最後の一滴まで血液を送り続け、胸腔の中にまで押し込み、呼吸が停止するまで続けられるであろう。と、外科部長レンは判断した。 このときレンは、心臓の傷は致命的であり、心臓に触れるだけで心臓は停止すると二千年間、信じられてきた事実に、挑戦する決意を固めた。 心臓に傷のある、生きた兎の心臓を、切開して縫合したが、兎は死亡しなかった。というブロック医師の論文を思い出していた。 さらに、ローマ医学会に、イタリアのベギオ医師が、心臓の傷を縫合した後も生きている犬を、連れてきて見せたことも思い出した。  瀕死の患者のうめき声が聞こえている。死か、生か。選択の余地はない。放って置けば死ぬことは確かであった。危険を冒すという状況ではなかった。たとえ、生きる見込みが殆ど無くても、試して見なければならない。 絶え間なく動いている心臓を掴み、縫合するには、どうしたらよいか。鼓動と鼓動の間の、ごく僅かな時間を利用するしかない。決断すると、まず第四肋間部を、5インチ半の長さに切開した。 つづいて第五肋骨を斬り放し、内部に向けて折り曲げた。 次の瞬間、黒い血が噴き出してきた。レンは素早く、指を切開口から胸腔に差し込んだ。殆ど直ぐに心嚢に触れた。胸には血が充満した。 レンは肋膜を切開して、大きな孔を開けた。たまった血が、胸の上に流出した。助手たちが、急いで拭い去ろうとしたが、つぎつぎと流出した。そのうち、、外気が胸部に入り、肺が潰れた。レンは麻酔係に、麻酔を停止させた。心嚢は、今、はっきり目の前に露出していて、包丁の傷を確認できた。ピンセットで心嚢を掴み、切開口まで引き上げようとした。そうすれば心臓ににまで手が届く。しかし、挟むことは困難で、心嚢は数回も破れ、静脈血がこの付近を覆った。 彼は、さらに深く心嚢にメスを切り込み、心嚢の切開口を拡大し、やっとのことで、外側の切開口の縁まで掴み上げることが出来た。  心嚢の底には充満している血液と、凝血にとりまかれ、不規則に伸縮活動を繰り返している心臓がはっきりと見えた。心臓に接近した瞬間、心臓が膨張し、右心室の壁中央に、およそ半インチの刺し傷を発見した。 ここから、小さな出血が続いていた。その傷を指で押さえると出血は止まった。彼が触れても、心臓の鼓動は変わらなかった。心臓は縮むと、彼の指から離れ、膨らむと指は再び傷口にふれて閉じた。心臓に触れても、その伸縮の清浄な活動に変化がない事を証明した。 助手が手渡した絹糸を通した針で、ただちに傷口の縫合を始めた。 左手の人差し指で、上下に起伏する心臓の傷口を塞ぎながら、右手に針を持ち、心臓の拡張の瞬間を待った。 心臓が膨れた瞬間、左の指をずらすと、傷口が大きく開いた。彼は素早く針を傷口の隅に差し込み、反対側に突きだした。心臓は再び収縮した。糸は傷の中に垂れて、運動を妨げることはなかった。 次の拡張が始まると、絹糸を強く引き、結びつけて最初の縫合を行った。こうして、第二針、第三針の縫合で、心臓の傷口は固く閉ざされ、出血も止まった。やがて、脈が強くなった。レンは、塩化ナトリュウムを投与した。心嚢と胸部を洗い落とし、凝血は拭き取った。心嚢と肋膜を洗浄し、肋骨はもとの位置にもどし、外部の切開口は、膿が排出できるだけの余地を残して閉塞した。  手術のニュースは、いちはやく流れていた。 1896年9月10日からの12日間は、ルイス・レンにとっては、一種の危機でもあり、闘争でもあった。彼は、あらゆる外科の開拓者となった人たちと同じように、不安と希望、失望と確信に悩まされた。 9月10日患者のジェスタは意識を取り戻し、胸部下方左側に痛みを訴えた。体温は38度8分まで上昇した。レンは、胸部を被覆しているヨードフォルムのガーゼを取り除き、血で染まった大量の液体を洗浄した。すると患者の体温は下がった。心臓の鼓動は、時に非常に早く、時に不規則になった。少量のモルヒネが鎮静剤に用いられた。 9月19日までは特に目を引くようなことは起こらなかった。その日の夜になって、突然熱が39度7分まで上昇した。 胸腔は、分泌物をしみ出させていたが、それが詰まって排出を阻んでいるようにも思えた。 そこで、彼は第二の排出口を作った。すると熱は次第に下がった。こうして、心配した心嚢の穴は、余病もなく閉塞した。また心臓の雑音も消えていた。胸腔にあった少量の膿も出なくなった。潰れた肺も徐々に広がって、極徐々にながら清浄な機能を取り戻しつつあった。こうして順調に回復の道を歩んでいた。  9月3週の終わりに、フランクフルトでドイツ医学者会議の年次大会が開かれた。フランクフルト市立病院の外科部長ルイス・レンは、生きた人間の心臓を縫合した報告を行った。このニュースは、野火のようにドイツから全ヨーロッパ、アメリカの医学界に広まった。この結果、以前に心臓縫合を試みて失敗した医師が、その経験を発表するようになった。 心嚢に対する最初期の手術としては、19世紀にフランシスコ・ロメロら四人によって行われた、心嚢縫合手術がある。 心臓そのものの最初の手術は、1895年9月4日に、ノルウェーの外科医アクセル・カペレンによって、クリスチャニア(現在のオスロ)で行われ、左の腋窩を刺され重度のショックに陥った24歳の男に対して、左開胸で出血している冠動脈を結紮した。 男性は覚醒し、術後24時間は経過良好であったが、最終的には術後第 3病日に、縦隔炎で死亡した。 大動脈に対する手術(大動脈縮窄症修復術、ブラロック・タウジッヒシャント作成術、動脈管閉鎖術)は、厳密には心臓自体に対する手術ではないが、20世紀以降、臓外科領域の手術として一般的になった。 pageTOP ■Top Pageへ ■前の章へ ■世界の医学史 |