第一章に戻る 第二章に戻る 第三章に戻る 第五章へ

■名の由来

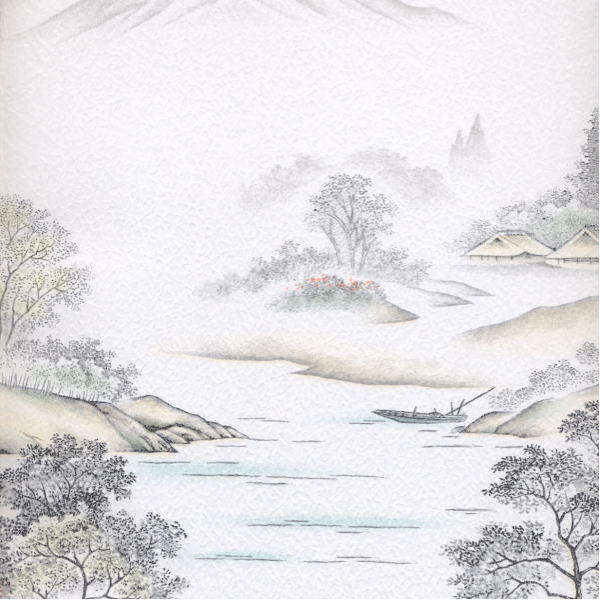

鳥の子の名の由来については、文安(ぶんあん)元年(1444)成立の『下学集(かがくしゅう)』では、

「紙の色 鳥の卵の如し 故に鳥の子というなり」

と説明している。

『下学集(かがくしゅう)』は、室町時代に編集された代表的な国語辞典で、当時の 語彙(ごい)を「天地」「時節」など意義により十八の門に分類し、その漢字を掲げ片仮名で読みを示し、時に詳しい解説を加えている。

『下学集』

また『撮壌集(さつじょうしゅう)』は、「卵紙」と表記している。

同様に「薄様」についても説明があり、鳥の子と区別していることから、鳥の子は、厚手の雁皮紙(がんぴし)を指していたと考えられる。

『撮壌集(さつじょうしゅう)』は、享徳3年(1454)頃に編纂された百科便覧(びんらん)(事柄の全体が簡単にわかるように作った書物)であり、また中世最大の類語辞典でもある。

両集ともに厚様の説明が欠けていることから、平安時代から雁皮紙(がんぴし)の厚様を鳥の子と呼んでいたと考えられる。

百科事典『和漢(わかん)三才図絵(さんさいずえ)』には、鳥の子に関して

「俗に言う、厚葉、中葉、薄葉の三品有り」

と記して、すべての雁皮紙(がんぴし)を鳥の子と呼んでいる。

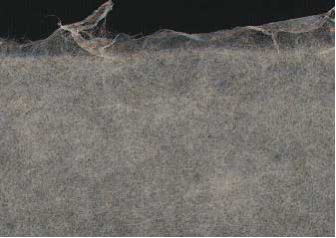

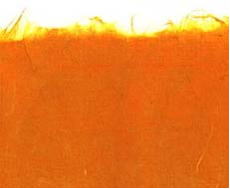

鳥の子 薄葉拡大図

鳥の子紙は、主に詠草(えいそう)料紙(りょうし)や写経料紙(りょうし)に用いられ、時には公文書にも使用されていた。

特に表面がなめらかで艶(つや)があり、耐久性に優れた美しい紙であるため、上流階級の永久保存用の冊子を作るのに好んで用いられた。

明治期の辞書『大言海』には、

「楮(こうぞ)ト ガンピトノ 皮ヲ原料トシテ 漉キタル紙 今ハ三椏(みつまた)ヲ用イル」

とある。

正保2年(1645)刊行の『毛吹草(けふきぐさ )』や元禄(げんろく)期の『諸国万買物(よろずかいもの)調方記』『製紙一覧』などによると、鳥の子の名産地として、越前の他に、摂津名塩(なじお)、近江小山、和泉天川と周防(すおう)(防州。現在の山口県南部・東部に相当)があげられている。『毛吹草』は、俳諧の作法を論じ、句作に用いる言葉や資料を集め、詳細に解説している江戸初期の俳書で、七巻五冊で、松江重頼が編纂している。

俳諧の作法書で、発句・付句の作例などのほか、季語・俚諺(りげん)・付合語彙・諸国名物などを記している。俳句の指導書として重版され、ひろく利用された。このため当時の言葉についての参考資料としての価値が高い。

明治初期の『貿易備考』には、近江(おうみ)の桐生、出雲の意宇の名をあげている。このほかに伊豆・美濃・土佐も雁皮紙(がんぴし)の産地として知られているが、「鳥の子」の紙名は用いていない。

■雁皮紙

斐紙(ひし)と呼ばれていた雁皮紙(がんぴし)は、特にその薄様が平安時代に、貴族の女性たちに好んで用いられ、「薄様」が通り名となっていた。さらに平安末期には美紙と呼ばれるようになっていることは前にふれた。

男性的な楮(こうぞ)の穀紙(こくし)や奉書紙に対して、肌合いが優しくきめの細かい雁皮紙は、詠草(えいそう)料紙(りょうし)として愛用された。

雁皮紙 鳥の子紙

このため平安末期には、取り扱いが難しく手間のかかる麻紙(まし)が作られなくなり、楮(こうぞ)の穀紙(こくし)や雁皮紙にとって代わられ、雁皮紙も特に薄様が主流となっていた。

この雁皮紙(がんぴし)が鳥の子と称されるようになるのは、南北朝時代頃からである。

足代弘訓の『大乗院雑事記(ぞうじき)』(嘉暦3年(1328)頃に成立)に

「鳥の子色紙に法華経を書写す」との記述があり、『愚管記(ぐかんき)』(南北朝時代の後深心院関白記)の延文(えんぶん)元年(1356)の条に、「料紙(りょうし)鳥子」とあり、さらに後崇光院の『看聞(かもん)日記』永享(えいきよう)7年(1431)の条にも「料紙(りょうし)鳥子」の文字がある。

『大乗院雑事記』は、畿内(きない)(山背(山城)・大和・河内・摂津の四か国)とその近国の武家や荘園、大乗院門跡を取り巻く医師集団、南部に発展した連歌や立花(たてはな )(生け花の形式のひとつ。自然界の景色を表現するもの)、茶の湯、祭礼芸能などの総合的研究書である。

平安の女性的貴族文化の時代から、中世の男性的武士社会にはいって、厚用の雁皮紙(がんぴし)が多くなり、薄様に対してこれを鳥の子紙と呼んだ。 鎌倉末期から鳥の子の名称が一般化し、近世に入ると雁皮紙はすべて鳥の子紙と呼ぶようになったのである。

pageTOP

■紙王というべきか

戦国時代の公卿(くぎよう)中御門(なかみかど)宣胤(のぶたね)の日記の『宣胤(のぶたね)卿記(きようき)』の長享(ちようきよう)2年(1488)の条に、

「越前打陰」(鳥の子紙の上下に雲の紋様を漉き込んだもので、打雲紙ともいう)、文亀(ぶんき)2年(1502)の条に「越前鳥子」の文字が記されている。公卿(くぎよう)とは、公と卿(けい)の総称で、公は太政大臣、左・右大臣、卿は大・中納言、三位以上の朝官および参議をいう。

越前打陰和紙

「越前鳥子」の文字は他の史料にも多くあり、室町中期には越前の鳥の子が良質なものとして、持てはやされるようになっていることがわかる。元来、公式の文書は奉書紙などの楮(こうぞ)紙が用いられ、鳥の子紙が公式文書に使用されることはまれであった。『雍州府志(ようしゅうふし)』(雍州は山城(京都)の別称で山城の地誌)には、

「およそ 加賀奉書 越前鳥の子、是を以て紙の最となす」とあり、『和漢(わかん)三才図絵(さんさいずえ)』には、越前府中の鳥の子は、

「紙肌滑らかにして書きやすく 性堅くして久 しきに耐え紙王というべきか」

とある。

鳥の子に文字書く

越前府中で漉かれた鳥の子が、いかにすばらしく高い評価を得ていたか察せられる。

近世にはいると薄様の名も消え、雁皮紙(がんぴし)をすべて鳥の子と呼ぶようになっている。

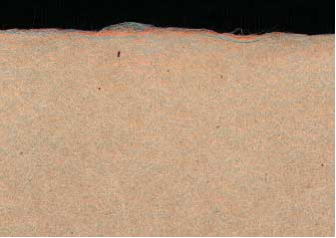

越前鳥の子紙の拡大図 越前和紙本鳥の子特号

ガンピ(ジンチョウゲ科の植物)の生育する北限は加賀(かが)(金沢)で、都で鳥の子の名声が上がるにつれて、加賀や越前(福井)では限られた原料で、優れた技術にさらに磨きをかけて良質な鳥の子を生産して名産地としての名を築いた。

越前では、材料難からしだいにガンピの近縁の三椏(みつまた)や楮(こうぞ)を混ぜるようになり、現在では三椏(みつまた)を原料として漉かれている。

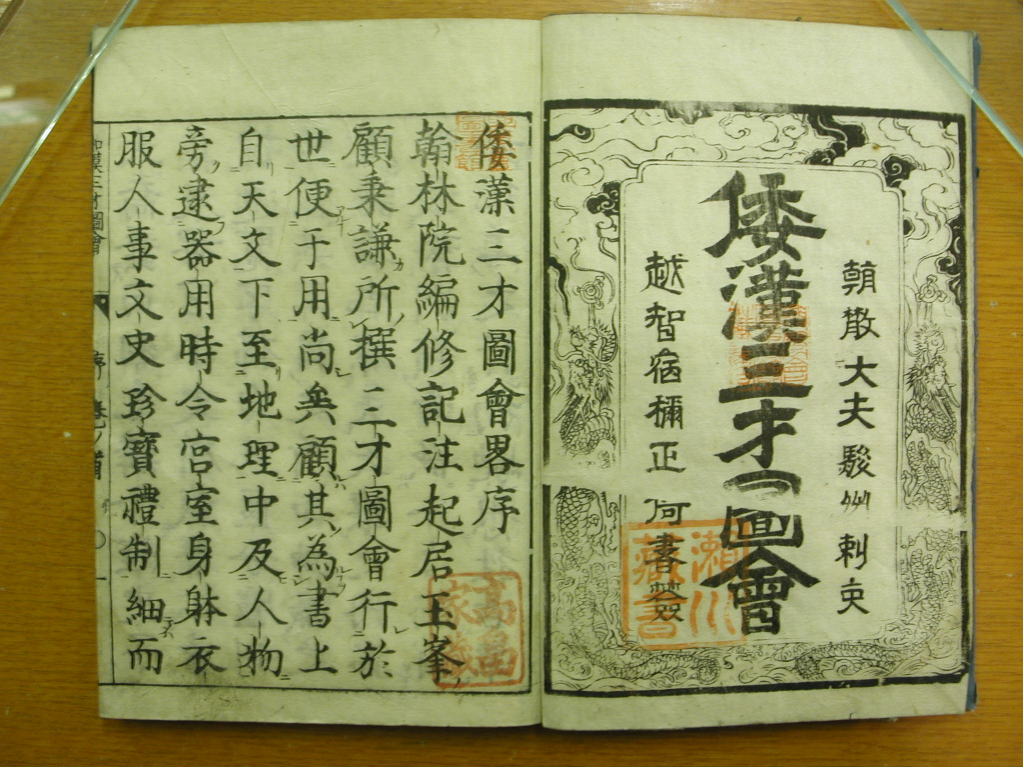

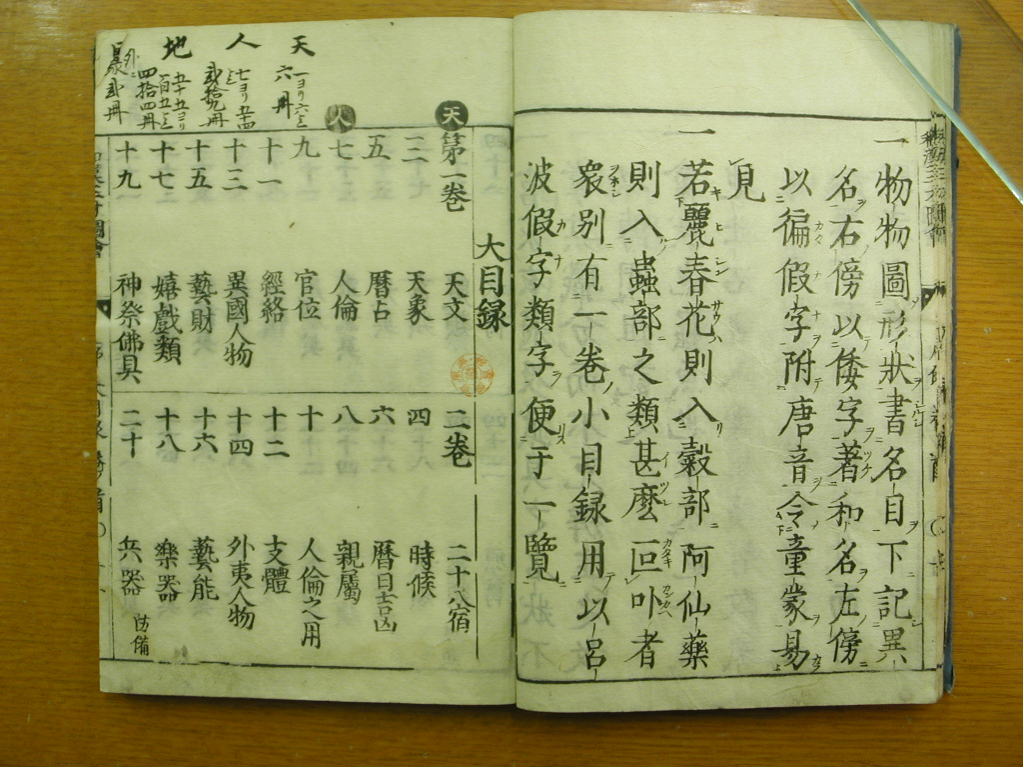

■和漢三才図絵

なんども引用している『和漢(わかん)三才図絵(さんさいずえ)』について挿話的にふれる。

厳密には「倭漢三才図会」ながら、一般的には「倭」を「和」と読み替えているから、それに従っている。

正徳2年(1712)頃出版された寺島良安編の本格的な百科事典であることは、前にふれた。

大坂の医師であった寺島良安は、師の和気仲安から「医者たる者は 宇宙百般の事を明らむ必要あり」と諭(さと)されたことが編纂の動機であったとされている。

寺島良安は、師の言葉に一大奮起して、中国の『三才図会』を範(はん)とし、本格的な絵入りの百科事典を編纂することに取り組んだのである。

天、人、地などの大分類ごとに異なった専門の執筆者に依頼し、専門的な記事を執筆させ、絵師にそれぞれ詳細な図を描かせている。

宇宙百般の事柄について大目録を掲げ、その下に個別の項目をたてて詳細な説明と図版を掲載している。まさに今日的な百科事典の編纂方法を採用していたといえる。

完成まで30年もの歳月を費やし、全部で百五巻81冊にも及ぶ膨大なもので、各項目には和漢の事象を並べて考証し、図を添えている。このため『和漢(わかん)三才図絵(さんさいずえ)』の名がある。資料的価値が高く、当時を知る重要な手かがりを与えてくれている。このため、再三引用する次第である。

■越前美術紙

江戸時代には、透かし紋様紙、漉き込み紋様紙(抜き紋様)、置き紋様紙(漉き掛け)あるいは皺紋(しわもん)加工などの技術が工夫されている。これらの地紙の技法と装飾加工を組み合わせたものが、いわゆる越前美術紙であり、漉き模様ふすま紙もつくられた。

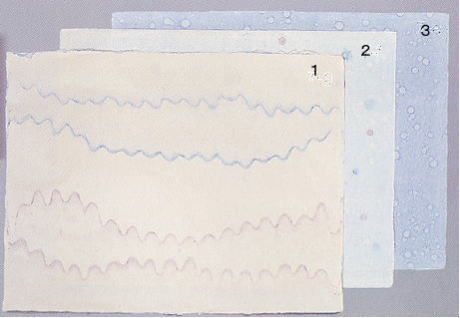

本鳥の子 漉き込み模様

越前では、早くから大判の間似合紙(まにあいし) をつくっていた。間似合紙とは、襖の幅に間に合うという意から名付けられたもので、幅が三尺二寸であった。紙の長さは時代により異なり、襖に対して八段貼り、六段貼りと徐々に大きくなり、明治16年頃で四段貼りで、一尺六寸であった。

襖を一枚貼りで貼ることができる、三尺幅で長さ六尺の大判ふすま紙、いわゆる三六判は、江戸の皺紋を特徴とする岩石唐紙で始まっている。

岩石唐紙をさらに改良したものが泰平紙で、これをさらに明治時代に入って改良発展させたものが楽水紙である。この事については、後でくわしく述べる。

明治時代に入って、東京の楽水紙(らくすいし)の評価が高まるにつれ、長い伝統に誇りを持つ越前でも、一枚貼りの大判のふすま紙の開発に関心が高まり、明治18年に福井県今立町新在家の高野製紙場で、手漉きの襖張用大紙を漉くことに成功している。

高野製紙場では、勧業博覧会などにも積極的に出品して、技術改良にも熱心に取り組み、明治40年に抄紙機で襖紙の製造を開始し、明治42年には、二重・三重の漉き掛けをこなす抄紙機も開発している。

越前での大判の襖紙の製造が増えるにつれて、皺紋加工や漉き模様加工の技術が改良され襖紙の有数の産地となってゆく。

越前襖紙の見本

明治30年ころには襖判鳥の子紙に、墨流し加工して好評を得て、輸出までしている。

さらに明治43年には、ロンドンで開催された日英博覧会には、水玉紙・雲華紙(うんかし)・漉込紙等が出品されて高い評価を受けている。

大正7年(1918)の『越前製紙案内』によると、前年の越前和紙の生産額は、襖紙が、半紙光沢紙・奉書紙に次ぐ四位の生産高を記録するほどに重要な位置を占めるに至っている。

越前の名紙匠と讃えられている岩野製紙の岩野平三郎が、大正期から昭和期にかけて考案した美術紙には、さまざまの技法が用いられ、その多くが襖判鳥の子紙の装飾加工にも応用されている。

昭和9年頃に発行された越前襖紙の見本帳には、有馬紙・東風紙・すみれ紙・飛雲紙・飛龍紙・七夕紙・野分紙そのほか大正水玉紙・霜降紙・大麗紙・大典紙・金潜紙・銀潜紙・落花紙などの多彩な紙名が見えるが、このなかの主要なものは、岩野平三郎が考案したものである。

越前美術紙には、伝統的な打雲などの雲掛け、皺紋入れ、漉き込み、漉き掛け、漉き合わせ、揉み、楮(こうぞ)黒皮入れ、金銀線入れ、布目入れ、落水と水流しなど複雑で多様な技法が巧みに利用されている。

このような伝統と巧みな技術開発により、襖紙産地としての名声を高め、太平洋戦争後の復興需要で、生産量が飛躍的に拡大し、機械抄紙機の導入をいちはやく行い、現在に至るまで襖紙の主流を占めている。

長網抄紙機

■本鳥の子

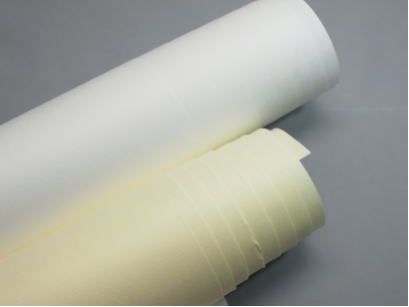

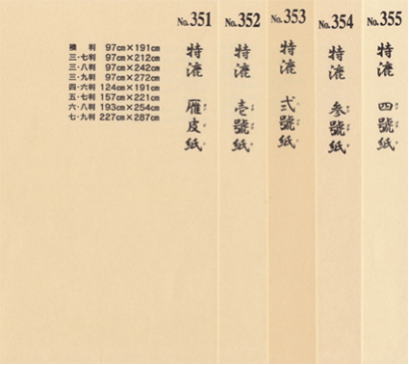

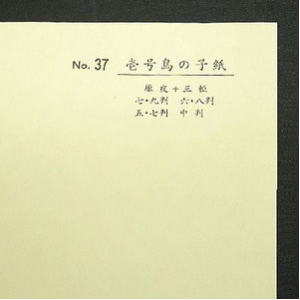

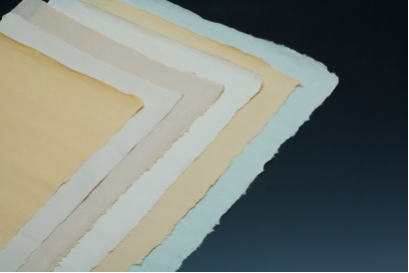

現在、越前では手漉き紙を「本鳥の子」といい、機械漉き紙を「鳥の子」という。

さらに、紙料(しりょう)によって、雁皮(がんび)だけで漉いたものを特号紙といい、雁皮(がんび)と三椏(みつまた)の混合を一号、純三椏(みつまた)を二号、三椏(みつまた)と木材パルプを三号、マニラ麻とパルプで漉いたものを四号と区別している。

さらにすべて手漉きで、漉き込み模様を付けたものを、「本鳥の子漉き模様紙」という。下地になる和紙の層と漉き込み模様を施す表の層(上掛け)の二層構造になっている。

漉き込み模様の表の層は、主として三椏(みつまた)や楮(こうぞ)などの紙料(しりょう)で、流し込みなどのさまざまな技法で模様がつくられる。また、楮(こうぞ)の黒皮(外皮)を漉き込み独特の風合いを付けたものもある。

本鳥の子 楮の黒皮漉き込み 手漉鳳雲紙(金砂子入)り))

伝統的な手漉き越前和紙の「本鳥の子」は、高級襖紙の代名詞であり、時が経つほどに鳥の子の肌は独特の風合いを保ち、むしろ新しいものよりも上品な肌合いになる。

手漉きの本鳥の子紙は、現在では非常に高価なため生産量は少ない。

■機械漉き鳥の子

現在では、量産可能な機械漉きの「鳥の子」が主流を占めている。

機械漉きの鳥の子でも、紙料(しりょう)は本鳥の子と同様の靱皮繊維の楮(こうぞ)や三椏(みつまた)を使ったものから、パルプを使ったものまで品質もさまざまである。

上質なものは、手漉きの風合いをつくりだすために、抄紙機を緩慢な速度で動かし、繊維の絡みが十分になるように漉くため、紙の肌合いが手漉きに近いものができ、その紙質の繊維の均質さから、用途によっては手漉きの本鳥の子よりも好まれることも多い。 また漉き染めした色鳥の子も色数が豊富で、一般に流通している高級な鳥の子の代表としてさまざまな住宅に使用されている。

さらに下地の層になる和紙を、前述のような抄紙機で漉き、上の層(上掛け)の模様を手漉きと同様な技法でつける、鳥の子漉き模様紙もある。

下地の層を抄紙機で漉く分、純手漉きに比べると価格は安くなるが、漉き込み模様は手漉きのために柔らかな表現ができ、伝統的なさまざまの技法を用いた多彩な表現ができる。

上質な鳥の子ほど紙の性質は強く、貼りあげたときの引きが強いため、施工に際しては下地骨や下貼りに十分な配慮が必要になる。

つまり襖本体には、表面紙にあった本格的な、下地骨と丁寧な下張りが要求されるのである。

代表的な下貼りは、①骨縛り②打ち付け貼り③蓑貼り(二~三回)④べた貼り⑤袋貼り(二回)⑥清貼り(上貼りにより行う)と行い、高級な仕上げではなんと十遍(じゆつぺん)貼りを行う。

このような丁寧につくられた和襖は、ゆうに100年を越える使用に耐えるのである。

■新鳥の子

このほかにも、全て機械漉きの量産されているものに、「上新鳥の子」と「新鳥の子」がある。「上新鳥の子」は、鳥の子の普及品で、全て機械漉きのため比較的価格が安く均質なため、一般住宅に用いられている。

鳥の子の肌合いを活かした無地、機械による漉き模様、輪転印刷機による模様付けなど、ふすま紙のなかでは最も種類が多い。「新鳥の子」は、現在襖紙の中では最も廉価な製品で、パルプと古紙を原料とし、製紙から模様絵付けまで一貫して機械生産されている。

上新鳥の子襖紙の代表的な模様

製紙方法も殆ど洋紙と同じような方法で生産され、非常な高速で抄紙する。抄紙機械は、特殊な丸網と長網の二層漉き合わせ機械を用い、表面の模様絵付けも、高速の輪転印刷機で行い、紙の風合いをつくるために、エンボス機を通して紙に小さな皺紋状の凹凸を付けている。

ただ、本来の和紙と比較するべくもなく、その強度や風合いははなはだしく劣り、劣化もはやい。

現在最も工業的に量産されている製品で、公共住宅や賃貸住宅をはじめとして一般住宅に大量に使用されている。

近年の家庭用として普及している「糊付きふすま紙」は、殆どこの「新鳥の子」を使用している。家庭用の糊付きふすま紙の発売当初は、丈夫さをうたい文句とした平織りの紗織(しやおり)布を張った「糸入り」ふすま紙が主流であったが、時代の感性の変化で現在は「新鳥の子」が主流となっている。

pageTOP

■名塩鳥の子紙の起源

摂津の名塩(なじお)(兵庫県西宮市塩瀬町名塩(なじお))は、鳥の子紙の名産地として全国に知られていた。

名塩(なじお)鳥の子の名の初出は、先に引用した江戸初期の俳書『毛吹草』に

「名塩鳥子 有馬引物(ひきもの) 湯ノ山引共云(ともいい) 宜(よろ)シ」

とあり、諸国より入湯者の参集する有馬温泉の土産(引き出物)として、名塩(なじお)の半切り・鳥の子色紙が売られていたことが記されている。

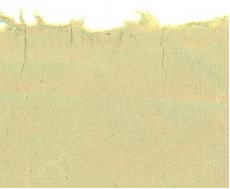

名塩鳥子 雁皮紙

『摂州名所記』承応(しようおう)4年(1655)篇には

「名塩(なじお)鳥の子紙 昔よりすき出す所也 越前にもおとらざる程にすく 或いは色々紙有り」

とあり、同書が書かれた承応年間(1652ー54)より以前の17世紀前半には、名塩(なじお)で紙業が発展していたことがわかる。

『絵入有馬名所記』寛文(かんぶん)12年(1672)刊には

「名塩(なじお)紙 鳥の子を始めて五つの色紙・雲紙までもすき出す事 越前につきては 世にかくれなき名塩(なじお)なるべし」とある。

名塩(なじお)において、鳥の子をはじめ五つの色の色紙や雲紙までも漉かれていたことは、越前についで名高い。

ただ、「その紙の起こりは越前であるべし」

と記している。名塩(なじお)紙の始まりを越前と記しているのは、名塩(なじお)紙に関する文献としては同書が初出である。

名塩(なじお)鳥の子紙の起源について、丹波を経てここに布教した蓮如(れんによ)上人(室町時代の浄土真宗僧。のち本願寺第8世)が、文明7年(1475)に教行寺を開き、その子の蓮芸に守らせたが、そのころ紙漉の技術を伝えたという説がある。

一方、渡辺久雄著『忘れられた日本史』の「紙祖の発掘」の章で、「紙漉東山弥右衛門(やえもん)」は越前岩本村(福井県今立町岩本)の成願寺の過去帳から、慶長3年(1598)岩本村から出奔(しゆつぽん)した弥右衛門(やえもん)ではないかと推測している。

つまり、越前鳥の子の名産地の岩本村で、紙漉の技術者が、何らかの事情で村を出、紙漉の名塩(なじお)に辿り着き、泥間似合紙を工夫開発したものという。

このほかにも説があるが、いずれも越前で紙漉の技術を習得したあと、名塩(なじお)で紙漉をはじめたという説である。

名塩鳥子

地元では名塩(なじお)紙業の始祖として東山弥右衛門(やえもん)が定着しており、安政(あんせい)2年(1855)に、漉屋仲間がその徳を讃えて建てた「紙職元祖」碑がある。 紙職元祖碑の裏面の碑文には(要約)

「名塩(なじお)紙業が起こってより、長い年月を経ている。この製紙を伝えた祖は、弥右衛門(やえもん)である。

しかし、それがいつ頃であったか分かない。ただ弥右衛門(やえもん)の子孫の釈浄(戒名)が、天明(てんめい)9年10月12日に没して、弥右衛門(やえもん)を祀(まつ)る者が絶えてしまった。誠に哀しいことである。名塩(なじお)の地の数百戸の家ゝは、農・工・商家といえども 弥右衛門(やえもん)の恩恵を受けていない者はない。よってここに、製紙業者が相談しこの碑を建立した。今後その恩に報いる者は、弥右衛門(やえもん)の子孫の没した日を、その始まりの日としたい。これにより弥右衛門(やえもん)の徳を追慕する。」とある。明治16年(1883)、明治政府からも弥右衛門(やえもん)は追賞されているのである。

その追賞授与証が残っている。(西宮市塩瀬支所蔵)

「 追賞授与証 兵庫県摂津有馬郡名塩(なじお)村

故 東山 弥右衛門(やえもん)

文明年間 居村ニ 耕地ノ乏シキヲ患ヒ 民ニ製紙ノ業ヲ授ケ 遂ニ一方物(ひとかたのもの)ヲ成ス

後生(こうせい) 其沢(そのさわ)(その流れ)ヲ蒙ル者少カラス 因テ之ヲ追賞ス

明治十六年十一月八日

農商務卿正四位勲一等 西郷従道(つぐみち) 」

これは当時の名塩(なじお)村戸長役場の上申に基づき、功労者として授与されたものと思われる。この授与証により、当時の名塩(なじお)紙の名声と当時の紙業の隆盛を彷彿とさせる壮挙であろう。

名塩の町を流れる名塩川

一方、東山弥右衛門(やえもん)に関する悲劇的な伝承が『名塩(なじお)教行寺文書(もんじよ)』にある。

「何時(いつ)の頃にや、東山弥右衛門(やえもん)といへる仁あり、若くして越前に至り、さる製紙家の婿養子となりて製紙の法を拾得(しゆうとく)す。習い得て後、妻子を置き去りて郷里名塩(なじお)に帰る。

これより名塩(なじお)の地に紙をだす。然るに妻女、弥右衛門(やえもん)のあとを慕ひて来たりしに、里人、之を追うて村に入れず。妻女その無情を恨み(村に癩(らい)者を絶やさず)と呪い言(こと)して死す。」

とある。

越前に残された妻は、弥右衛門(やえもん)を慕ってはるばる名塩(なじお)を訪れてきた。ところが、村人たちは弥右衛門(やえもん)に去られては、せっかく始まった紙業が崩れてしまうのを恐れ、妻を村に入れなかった。

妻は村人達の無情を恨み、呪いの言葉を残して、川に身を投げて死んだと言うのである。

宝塚歌劇の紙すき恋歌

この悲劇的伝承は、昭和44年水上勉によって「名塩(なじお)川」と題して小説化され、好評を受けた。またNHKからも義太夫(ぎだゆう)(義太夫節、浄瑠璃の一種)で放送され、また京都の「都おどり」(祇園の芸子・舞妓の春の歌舞台)および宝塚歌劇で昭和51年、「紙すき恋歌」として上演されている。

これらは伝承にもとづく物語であり、史実と異なることは言うまでもない。

名塩(なじお)鳥の子の始祖としての弥右衛門(やえもん)に関しての伝承は他にもあるが、史実としては以下の説が最も説得性がある。

東山弥右衛門顕彰碑

名塩(なじお)の源照寺の「永代経(えいたいきよう)奉納木札」や「源照寺文書(もんじよ)」によって、安永・天明のころに弥右衛門(やえもん)が名塩(なじお)にいたことは確かであろう。そしてそれ以前に名塩(なじお)に弥右衛門(やえもん)に関する史料が一切見あたらない。

一方名塩に、弥右衛門(やえもん)が現れる安永年間以前に、越前五郷(ごごう)(岡本五箇(ごか)ともいう)の岩本村に弥右衛門家と大滝村にも弥右衛門家があった。

安永年間より前の宝暦・明和年間(1751ー 71)は、越前五郷地方は天候不順がつづき、大雨による洪水や日照り続き、農産物は大凶作となった。農産物の大凶作とともに製紙原料の楮(こうぞ)や雁皮(がんび)などの自生植物も採取が困難となり、特に鳥の子に用いる雁皮(がんび)は栽培が不可能で、製紙業も原料入手難から困窮を極めた。

このため土地持ち百姓のなかには田畑を手放し、水呑み百姓に転落するものが続出した。その転落者のなかに、岩本の弥右衛門家か大滝村の弥右衛門家がいたと思われる。

そのような状況で耐えきれず村落ちして、縁故をたどって同業の名塩(なじお)の地へ移ったと考えても不自然ではない。

越前五郷(岡本五箇(ごか))には真宗派の寺院があり、名塩(なじお)の源照寺なども真宗派であった。

結束の強い真宗門徒間の接触があり、その縁故を頼ったとも考えられる。名塩(なじお)でも弥右衛門(やえもん)を名乗り、優れた越前の鳥の子の製紙技術を指導し、さらに改良や普及に尽力して、その業績を高く評価され、名塩(なじお)鳥の子の始祖と讃えられるようになったと思われる。

■名塩鳥の子の特質

名塩紙の特徴の一つは、往古から現在も「留(と)め漉き」で漉き立てていることである。

留め漉きとは、奈良時代の紙漉伝来当初の、古代の製紙法が原型である。

最も原始的な漉き方では、粗目(ざらめ)の布を張った簀(す)(布簀)を水桶に浮かべ、別の桶に調製した紙料液を注ぎいれて、手でかきならし、湿紙のついた布簀ごとに干す方法であった。これが留め漉きの原型である。

留め漉きの特徴は、紙を漉き上げたのち、漉き桁を「スラシ板」にもたせかけ、生紙に残っている水を垂らしつつ、繊維の密着を図る方法である。

これに対して、ほとんどの和紙生産地は、平安時代の官立紙漉場であった紙屋(かんや)院で確立された「流し漉き」を用いている。

紙を漉くとき、漉き舟の前に立って漉き舟から紙料(しりょう)をすくい、紙料(しりょう)が漉き桁の竹簀(す)の全面にいきわたるように数回揺り動かす。ここまでは留め漉きも流し漉きも同様である。

流し漉きの場合は、簀(す)の上に湿紙が形成されると、漉き桁を手元の方へ傾けつつ水を流し、さらに漉き桁を左に傾けて勢いよく残り水を跳ね上げる。これを「捨て水」といい、この操作によって塵やそのたの不純物が除かれる。この事は、すでにふれた。 この捨て水こそが「流し漉き」の特徴であり、紙料(しりょう)に添加する粘剤のトロロアオイの強力な速効性によって可能と成っている。

名塩の泥入り鳥の子留め漉き

また流し漉きの操作には、慎重で細心の注意が必要である。操作如何によっては、紙面に多くのムラや厚薄を生じやすい。

こうしたことから、多くの手漉き産地では繊細な女性の手によって漉かれた。彼女らがいわゆる「手漉き女」と称された。

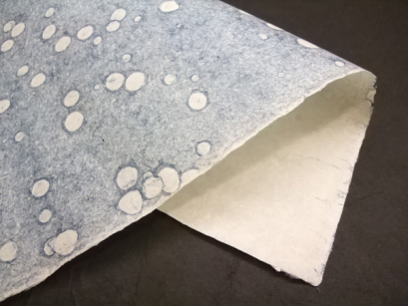

一方、名塩(なじお)紙の最大の特質は、「泥入り」にある。

その泥入りは、一部の和紙のように単に着色のために、白土を混入するのではなく、混入する土を雁皮(がんび)繊維の間に漉き入れて、繊維を密着固定させるのに用いているのである。

名塩(なじお)紙の漉き方は、漉き桁にヒモを張らずに漉くため、漉き桁を流し漉きのように前後を中心に揺り動かすだけでなく、さらに左右や斜めなど、あらゆる角度にも揺する操作をおこなう。

このため、漉き桁を動かす労力は流し漉きに比較して非常に大きい。女性では負担が過重であり、そのため男性によって漉かれている。

名塩間似合紙

漉き入れる泥土は、名塩(なじお)(西宮)の特産の遊離性をもつ火山灰や火山砂で構成されている凝灰岩である。

このため、漉き上げたのち一時、簀(す)の上の生(なま)紙をスラシ板にもたせかけて静止しておかなければ泥土が繊維に密着しない。

このために粘剤の「ネリ」も、速効性をもつトロロアオイを用いず、反応のゆるやかなノリウツギを用いる。

このような名塩鳥の子の漉き方は、泥入り鳥の子であるために、留め漉きを特徴としている。

こうした名塩(なじお)特産の泥入り鳥の子であることが、大きな特質として全国にその名が知れるようになった。

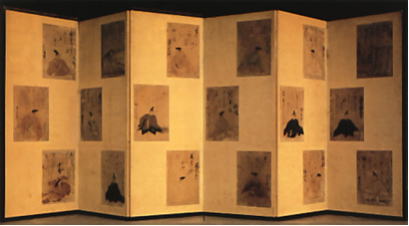

その隠蔽生(いんぺいせい)の高い特質を活かし、泥(どろ)間似合紙(まにあいし)として襖、屏風(びょうぶ)、衝立などに用いられ、さらには藩札や手形用紙、箔打ち用紙、薬袋(やくたい)紙などさまざまに用いられた。

国重要無形文化財名塩雁皮紙製作技術保持者」谷野武信氏

『西宮市史』によると、名塩(なじお)製紙の種類を鳥の子類、半切り類、雑紙(ぞうし)類の三つに分けて記している。

鳥の子類には、間似合紙(まにあいし)、色間似合紙、屏風(びょうぶ)紙、雲屏風(びょうぶ)紙、鳥の子紙、五色(ごしき)鳥の子紙、雲鳥の子紙、広鳥の子、土入り鳥の子紙などがある。

半切り類には、名塩(なじお)半切り紙、雑紙類には、名塩松葉紙、浅黄紙、柿紙、水玉紙、薬袋紙、油紙などがある。

屏風紙として使われた泥間似合紙

名塩紙の長所の一つは、長期保存に耐えることである。

紙はすべて乾湿に対する抵抗力が弱い。室内に張られている襖や障子も湿度が高くなると湿気を吸収し、乾燥すると水分を発散させている。これを繰り返していると、絡み合っている繊維が緩(ゆる)み紙の組織が崩壊していく。

パルプ比率の高い安価な障子紙などは、一年もすると黒ずんで破れやすくなるのはそのためである。

ところが名塩紙の場合は、泥土が混入されているために、湿気は泥土が吸収し、これを発散させるために、繊維に対する影響が少なく、耐久性に優れている。

箔打ち用紙はすべて名塩紙

また、シミ(紙虫)に強いのは、雁皮(がんび)の繊維の間を泥土の微粒子が固着して、紙虫の進入を防いでいるからである。このことは、名塩鳥の子の紙質が一段ときめ細やかになるもとになっている。

■泥間似合紙

名塩は鳥の子で知られているが、近世に高級な襖紙として重宝された泥間似合紙の産地としても有名になった。

「名塩鳥の子紙」の銘柄が、上方(かみがた)(大坂)の取引市場に出るのは寛永15年(1638)頃からといわれ、近世初期には名塩鳥の子の名で、上方市場の有力商品となっていた。

摂津(大坂)の地誌である 岡田渓誌著『摂陽(せつよう)群談』(元禄14年 1701 刊)には、

「名塩鳥の子土(つち) 同所にあり この土を設け 鳥の子紙に漉き交え 美を能(よ)くす」

とある。

紙に漉き入れする泥土は、名塩の山麓や段丘に神戸層群第二凝灰岩(ぎようかいがん)と呼ぶ地層があり、所々に露出している。凝灰岩は、火山灰火山砂などが堆積してできた岩石であり、石質は非常にもろく、容易に発掘でき、白・青・黄・渋茶などの色目をしている。

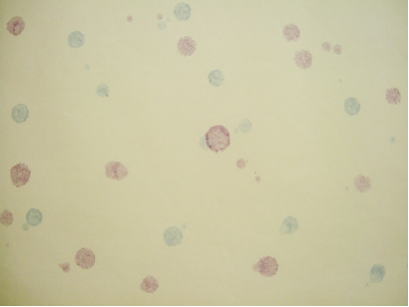

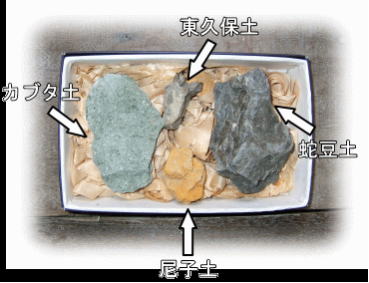

これらの名塩鳥の子用の土(泥土)には、東久保土(白色)、天子土(卵色)、カブタ土(青色)、蛇豆(じやとう)土 (茶褐色)などの名があり、一種または二種を混合して漉きあげ、五色鳥の子、染め鳥の子などとも呼ばれた。これらの名塩特産の泥土を門外不出として守った。

名塩鳥の子土(凝灰岩)

名塩の泥土を紙に漉き込むには、まず粉砕して土壺と呼ぶ約4m四方の穴に入れ、水を加えて棒でこねて泥状にし、さらに微粒子になるまで徹底的にすりつぶす。

微粒子にすりつぶした泥土を、大きな樽に入れて水を加えて1時間程攪拌して一昼夜放置すると、樽の中に極小の微粒子だけが浮遊してくる。

微粒子の少ないうわ水を捨て、底に沈殿している微粒子のカスを残し、その中間の微粒子の含有の多い水を掬(すく)って別の大きな容器に移して、沈殿を防ぎ雁皮などの繊維への密着凝固を助けるために苦汁(にがり)を加える。

このようにして、水に浮遊している微粒子状の名塩土を、紙料(しりょう)に混入して紙を漉くのである。

蛇豆土泥間似合紙拡大図

泥土を混入して着色すると、虫害に強く、紙の隠蔽性(いんぺいせい)(裏透けしないこと)が向上するとともに、日焼けせず長期間の保存に耐える耐候性が向上し、紙の肌がきめ細かく、しっとりとした風合に仕上がる。

欠点としては、泥土の混入が多い紙は柔軟で破れやすく、他の紙に比べて目方が重く、さらに墨で文字を書くと滲(にじ)む。

ただ、これらの短所は、泥土の混入の比率の多い下張り用の間似合紙(まにあいし)のことであり、混入比率の少ない高級間似合紙や鳥の子紙になると、欠点が少なくなり、色紙や短冊、書簡用半切り紙、書写用経紙、藩札などに用いられた。

名塩の青色の泥間似合紙は「箔下(はつか)間似合紙」といい、金箔を押す下地に使用すると、金箔の皺がよらず金色が冴えるため、箔打ち紙として使用されている。

箔下(はつか)間似合紙

金箔打紙には東久保土、銀箔打紙には 蛇豆(じやとう)土を混入している。

さらに青色の泥間似合紙(まにあいし)は、隠蔽性の良さと日焼けしにくい特性から、「襖」用の間似合鳥の子紙として使用され、上方市場に近いことから大いに流通発展した。

間似合紙の名は、半間(三尺 90㎝)の「間尺(ましやく)に合う」紙の意で、普通は襖を貼るのに用いられた。

横幅は三尺一寸ないし三尺三寸で、標準的な杉原紙や美濃紙の横幅の倍ほどもあり、縦幅は一尺二寸ないし一尺三寸である。

それまでの唐紙は横幅一尺六寸、縦幅は一尺九分が標準で、襖を貼るのに十二枚必要であった。間似合紙は五枚ないし六枚で足り、間似合唐紙とか間似合鳥の子ともいわれた。

pageTOP

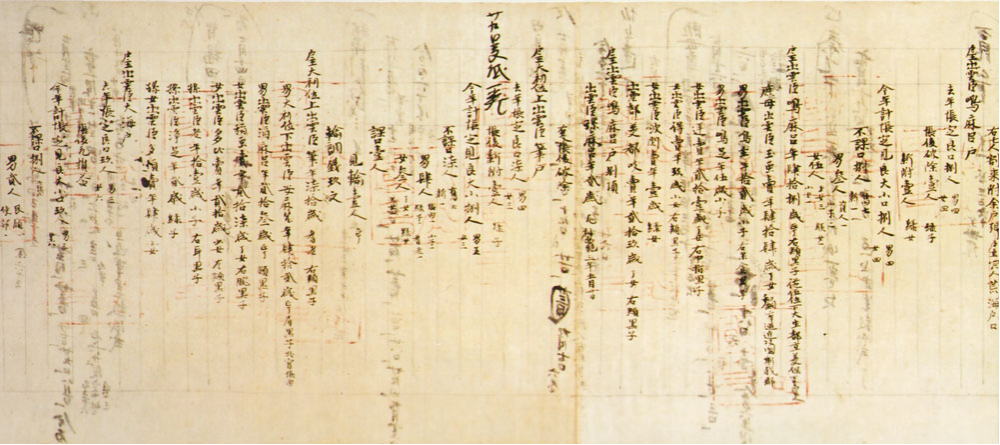

■正倉院文書

『正倉院文書(もんじよ)』に、紙を朝廷に貢進(こうしん )(貢ぎ物を差し上げること)する国が14ヵ国、製紙材料の麻を納める国が、10ヵ国あげられている文書(もんじよ)がある。越前の名もその中にあり、写経用紙を大量に都に運んだとの記録もある。

これらの事から、当時すでに越前は、紙の主な生産地として知られていたといえる。

再三引用する『正倉院文書(もんじよ)』とは、東大寺正倉院に伝来した文書(もんじよ)(かきもの。かきつけ。書類)の総称をいう。その史料的価値が高く評価され、その文書(もんじよ)は六六七巻と五冊に整理され、文書総数は一万数千点といわれている。

正倉院

文書の内容は、造東大寺関係・写経所関係のほか戸籍・正税帳・計帳などである。

『正倉院文書(もんじよ)』は、日本古代史の研究上に欠くことのできない基本史料ながら、特別の機会を除いては一般には公開されていない。1200年前の膨大な文書(もんじよ)が、良好な状態で保存されていることは世界的にもその例がないという。

東京大学史料編纂所は、百年以上の歳月をかけて調査研究し、その資料の保存修理には、表装・表具という伝統技術が広く使われ、技術・技法は、伝承・経験・開発によって保管されている。

また「国立歴史民俗博物館」では、『正倉院文書(もんじよ)』約800巻の精巧な複製を重点事業の一つとして取り上げ、すでに250巻を製作している。

京都大学東南アジア研究所では、マイクロフィルム画像として、データーベース化している。

『正倉院文書(もんじよ)』は、『日本書紀』や『続(しよく)日本紀』といった編纂物とは異なり、古代の人々がその当時必要に応じて記した同時代の文書であり、歴史研究にとっては一級の価値をもつものである。

『正倉院文書(もんじよ)』は、その殆どが紙背文書(しはいもんじよ)(裏文書)が多い。

紙背文書(しはいもんじよ)とは、古文書で、「使用済みの紙の裏面を用いている文書」の、その最初に書かれた、つまり裏面よりもさらに古い、いわば表面の文書を指す。

当時の紙は生産量が少なく、とても貴重なものであった。また麻や楮を原料として漉きあげた丈夫で裏透けが少ないため、裏面を再利用して文書を書いたのである。

裏面を再利用して書かれた文書自体も、今日からみれば古文書として史料価値が高いものである。

このように両面に書かれた文書のうち、最初に書かれた文書を紙背文書(しはいもんじよ)(裏文書)といい、『正倉院文書』はその最初にかかれた文書のため、古代の史実を知るうえでとても貴重な資料として整理されており、様々な文献の元となる史料である。

■越前五箇

平安期に入って図書寮(ずしよりよう)の技術者派遣により、紙漉は、ほぼ全国に広まっている。

文明(1469~87)年間以降の『御湯殿(おゆどの)の上日記』(湯殿のことをつかさどる宮廷の女官による日記で)は、内裏の貴族や僧侶の慣習や儀式に詳しい。

これらの日記によると、越前から京に上る貴族や僧侶が、越前の鳥子・薄様・打曇などを土産に用いたことが記されている。

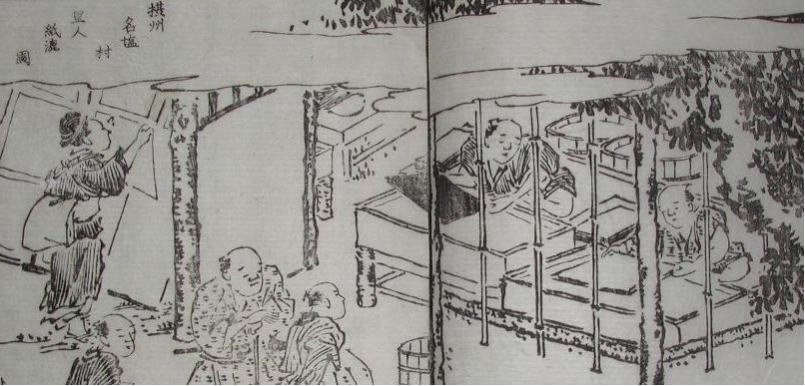

寛正(かんしよう)元年(1460)に越前南条郡の刀百姓(かたなひやくしよう)(名字帯刀を許された庄屋)が、府中総社から引出物(ひきでもの)として「大滝さっし(雑紙 ぞうしともいう)」を贈られたとの記録がある。

さらに、天正(てんしよう)3年(1575)府中を支配した前田・佐々・不破の三人衆は「大滝紙屋衆」に対して、越前国守護(しゆご)朝倉氏支配時代から許されていたと思われる「紙座(かみざ)」(抄紙とその流通を専門とする組織)の、生産販売の独占権を引き続き許可している。

越前五箇村での紙漉の屏風図

越前の今立(いまだて)郡岡本荘には、岩本・不老(おいず)・大滝・定友(さだとも)・新在家の五ヵ村があり、「五箇(ごか)」と呼ばれ、いつの頃からか越前の紙漉の中心となっていた。そのため次第に越前奉書紙・鳥の子といえば、すなわち岡本荘の五箇の紙をさすようになっている。

近世に入って、越前五箇の紙はその品質の良さが評判となり、広く流通してその名が全国に知られるようになった。

寛永(かんえい)十一年(1634)福井藩主松平忠昌が「上洛(じようらく)の際、京都の公家に土産として奉書紙120束を贈った」との記録からも、越前奉書の名が高かったことがわかる。

貞享(じようきよう)元年(1684)の『雍州(ようしゆう)府志』には、

「越前鳥子 是れを以て紙の最となす」

とあり、『和漢三才図会』には「紙王と呼ぶべきか」とあることは前にふれた。

越前五箇地域

宝暦(ほうれき)四年(1754)の『日本山海名物図会(ずえ)』には

「凡(およそ)日本より紙おほ(多)く出る中に 越前奉書 美濃直紙(なおし)(楮紙) 関東の西ノ内紙 周防岩国半紙尤(もつとも)上品(じようほん)也 奉書は余国よりも出れども 越前に及ぶ物なし」

とある。安永(あんえい)6年(1777刊)木村青竹の『紙譜(しふ)』には、

「越前奉書に大広・大奉書・中奉書・小奉書・色奉書・紋奉書・墨流があり、いずれも一束四十八枚ずつ、上品(じようぼん)を真草(まくさ)、中品(ちゆうぼん)を半草、下品(げぼん)を刮(かつ)という。越前五箇村で漉く紙を上品とす」

とある。

また、文政(ぶんせい)十年(1827)の『経済要録』には、

「明和・安永ノ頃迄ニ 皆競(きそつ)テ精ヲ尽シ 紙ヲ大坂ト江戸ニ出スコト夥(おびただ)シ 先(まず)其(その)高名ナル者ハ 越前ノ檀紙・大鷹・中鷹・小鷹・檀縮・小色縮奉書・大広・御広大奉書・中奉書・小奉書・五色奉書・紋奉書・墨流・杉原紙・鳥の子・間似合・尺長・厚物 小杉・小半紙等 凡(およそ)貴重ナル紙ヲ出スハ 越前岩本・大滝・定友・不老(おいず)・新在家 此(この)五ケ村ヲ以テ 日本第一トス 」

とある。

このように江戸時代を通じて、越前五箇(ごか)の紙はその種類も多く、質も優れていたことが窺える。

これは越前五箇には漉き屋が集中し、競って紙漉の工夫を互いに凝らし、農村地域でありながら、年間を通し紙漉を行う専業集団が育まれた風土による。したがって当時越前和紙と言えば五箇の紙を指していたのである。

■大滝の三田村家

五箇大滝村の三田村家は、中世末期から近世末期まで、五箇の紙漉の元締め的な地位にあった。三田村家の祖は大滝掃部(かもん)といわれ、当時の領主斯波(しば)高経(たかつね)から「奉書紙職」に任じられ、その漉き紙に押す印を与えら「紙漉の元締め」として特権を持っていた。

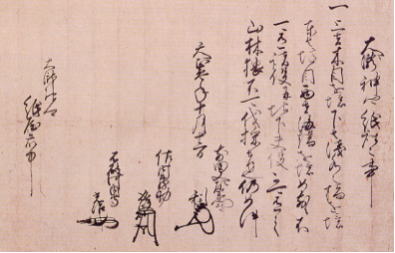

その後も、「奉書紙職」として公文書用の奉書料紙を納める特権を継続して与えられ、織田信長からも「七宝の印」、豊臣秀吉からは「桐紋の印」を許されたという。

今立郡大滝神郷の紙座(紙屋衆)に諸役・地下夫役を免除した書状 (織田信長)

徳川幕府成立後も、三田村家は福井藩の「御紙屋(おかみや)」の筆頭となり、幕末まで幕府へ公文書用の御用料紙を納める五箇で唯一の家となっている。

紙の種類は奉書類を初めとして、元結紙・檀紙・鼻紙・間似合紙・墨流・鳥子紙・水玉紙など種々であった。江戸にも家宅を構え、幕府御用達(ごようたし)の奉書屋と呼ばれていた。

寛永(かんえい)5年に三田村和泉(いずみ)吉家が江戸に出て、徳川秀忠・将軍家光に謁し、その後も将軍の代替わりごとに、小奉書二束を献上し御目見を許されるなど、その特権的な地位は強まっていった。

慶安(けいあん)(1648~52)の初め頃からは西ノ丸の奉書御用も勤め、幕府からの用紙の注文は、本丸・西ノ丸の御納戸(おなんど)役より8、9月頃に出され、翌年6月頃までに納入したという。

御用料紙の注文明細

御納戸(おなんど)役は、将軍家の金銀・衣服・調度の出納、大名・旗本からの献上品、諸役人への下賜の金品の管理などをつかさどる職名で、若年寄(わかどしより)(老中の補佐)の支配に属していた。納戸方、納戸役ともいい、諸大名にもこの職名の役があった。御納戸(おなんど)役より御用料紙の注文を受けると、三田村家は紙漉のための資金の前借りを願い出たとある。発注を受けてから、翌年に多量な御用料紙を納めるためには、大量の楮の原料調達に大きな資金が必要なのである。 天明(てんめい)6年(1768)の例では、注文高二六〇〇両1260両の前借りを許されている。三田村家では自家の紙漉場とともに、前借り金で多量の楮を購入し、五箇の特定の漉き屋にも下請けさせたという。

■福井藩の御紙屋

福井藩では、延宝(えんぽう)6年(1678)「定書(さだめがき)」により、藩の御用料紙の調達を三田村家の「和泉」を初め、「近江(おうみ)」「山城(やましろ)」「河内(かわち)」の四人の受領名(名誉としての国守名)者に命じている。

この受領名を許された紙漉家は、五箇の高橋・清水・加藤の苗字を名乗る家であり、他国へ出す「紙の改め役」(管理運営)の特権をも与えられ、「御紙屋(おかみや)」と特別に呼ばれた。

越前五箇地域 越前五箇地域

元禄(げんろく)12年(1699)福井藩では、税収の拡大を図るため、五箇岩本に「紙会所(かいしよ)(取引所)」を設け、紙漉の技術改善に取り組み、従来より藩の支配を強めるため、改めて「判元(元締め)」を委任し、五箇の紙漉資金の融通及び運上金(税金)の制度を整備した。

また紙漉家に対し、その当主や家族の縁談まで制限し、奉公人等も他国者を排除するなどして機密保持を図り、技術流失を防いだ。

「紙会所」には、藩より吟味(ぎんみ)役人(管理者)と「判元」の代理人を置き、「御紙屋紙」の紙の値段決めにも関与した。

漉き紙はすべて「判元」が買取り販売したが、その際「判賃」(元締めの利益)と「運上銀」(藩の税金)を加算した。判元は漉き屋に対して紙草(かみくさ)(原料の楮・三つ叉・雁皮など)の仕入銀(代金は当時「銀」で支払われた)を前貸し、翌年漉き紙で返済させた。当時は、西日本は銀で、東日本は金で主に決済されていたのである。

判元は、当初は京都の商人三人に委任されたが、流通経路が複雑で、越前和紙の流通価格が高くなり、需要が次第に減少したため、やがて五箇岩本の紙仲買人四人に交替させた。さらに流通経路短縮のため、享保(きようほう)8年(1723)には大滝村の三田村家が判元に任じられている。

御紙屋 旧加藤製紙所の長屋門

安政(あんせい)6年(1859)藩は、全ての産物の取引を管理する「物産総会所」を福井に設け、藩財政の建直しをはかった。

その後、文久(ぶんきゆう)2年(1862)五箇の「紙会所」を「物産総会所」の機構に属させた。

明治元年(1868)からは、「太政官札(だじようかんさつ)(明治政府の紙幣)」の発行に伴い、紙幣の漉き出しなども命じられている。しかし、同明治3年「五箇村奉書紙会社」の設立によって、紙会所の機能も終った。

太政官札 慶応4(1868)年発行

■大瀧神社

大徳山麓に位置する岡太(おかもと)の、清流が流れる越前和紙の里には、真白な紙の花が咲くといわれた。 越前和紙の里、今立町五箇(大滝、岩本、新在家、不老、定友)には、千二百年余の伝統を持つ「紙の祭」が例年行われている。

紙の祭りは全国的に見ても数少ない祭りの一つである。

昭和48年(1973)には、総社(そうじや)大滝神社と紙祖神「川上御前」を祀(まつ)る岡太(おかもと)神社の第38回式年(しきねん)大祭が行われた。総社(そうじや)とは、その地域の数社の祭神を一か所に総合して勧請(かんじよう)(神仏の分霊を移すこと)した神社のことである。

紙の祭

総社大滝神社

この式年祭(開帳)は、33年毎に一回執(と)り行われている。

祭りの起源は、白山信仰の開闢(かいびやく)(はじめの意)で名高い大徳泰澄(たいちよう)大師(だいし)が、この地に来たり、大徳山を開き、紙祖神である「川上御前(ごぜん)」(白山の天女)を守護神として川上神社に祀り、国常立尊(くにのとこたちのみこと)と伊奘諾尊(いざなぎのみこと)の二柱を主祭神としたという。さらに、別当寺の大滝寺を創建し大滝児(ちご)大権現(ごんげん)を祀ったといわれており、その歴史は養老3年(719)にまで遡るという。

大正12年には、岡太(おかもと)神社に祀られている「川上御前」を紙祖神として、明治初期に設けられた大蔵省の紙幣寮(しへいりよう)抄紙局に御分霊が移されている。

寮とは、古くは律令制で省に付属する役所のことで、王政復古を掲げた明治新政府は律令制にならい「太政官(だじようかん)」と称し、大蔵省などの律令制時代の官名を多く採用している。さて、明治政府の大蔵省「紙幣寮抄紙局」では、最初の国産紙幣を、五箇の紙漉技術者を採用しその技術で紙幣を抄いた。

その故に、当時その抄紙部のあった東京府の王子工場には岡太(おかもと)神社が建立され、紙祖神「川上御前」が分祀(ぶんし)されているのである。

越前和紙の技術は、遠く鎌倉時代には栃木県の程村(ほどむら)に伝播して程村紙の起源となり、江戸時代には兵庫県の名塩の泥間合紙の起源となり、さらには筑後の八女(やめ)和紙の起源として伝播(でんぱ)するなど、多くの紙漉の里の起源となる技術を伝播させていたことがわかる。

このような歴史と技術を有していたことから、明治政府の大蔵省紙幣寮抄紙局には、越前五箇の紙漉技術者が採用され、岡太(おかもと)神社が建立され紙祖神として「川上御前」を祀ったのである。

大瀧神社は、社(やしろ)の起源は不詳ながらも「延喜式(えんぎしき)」神明(しんめい)帳に「従一位大明神」と記されている古社である。

式内(しきない)(「延喜式」神名帳に記されていること。また、その神社)の岡太(おかもと)神社は、当時字神郷の内宮垣にあったが、延元(えんげん)2年(1337)の兵火により社殿をことごとく消失している。

その後、岡太神を大瀧神社の相殿(あいどの)(同じ社殿に、二柱以上の神を合祀(ごうし)すること。また、その社殿のこと)に祭り、のち社殿を大瀧神社境内に「境内神社」を建立し、岡太神社の祭神として水波能売命(みずなみのうのみこと)・天水分神(みくまりのかみ)を祀り、「岡太川上御神」と崇(あが)め、大瀧寺を始め勝憧坊・常圓坊以下四十八坊をもって神事祭典を営んだとある。坊とは、僧侶の居所のことである。

■口碑伝説

「当社創立の年月詳(つまびらか)ならずといえども、当所地主の神にして同区神宮谷より清く流れる岡本川の川上なるところ、宮垣と称するところに、往古より鎮座したまいし式内の神社なり。

かつて当村、人家未だすくなかりし頃、この神、少女となりて出現し村人に告げて、(この郷(さと)、田畝(でんぽ)(田と畑)少なく、将来農をもって子孫を養うこと難(かた)かるべけれど、将来製紙をもって子孫の業とせよ)とのたまい、手から上衣を脱して竿頭(かんとう)にかけ、懇切にその業(わざ)を教え給(たま)いり。この故事に因(ちな)み、今なお竿に抄紙を吊す遺風を存す。

村人らその神託を怪しみ、(そのいずれより 来ませしや)を問い奉れば、(吾はこの郷をうしはく(・・・・)(統治する。支配する)地主の神なり)と答へ給(たま)いぬ。

村人恐懼(きようく)して仰ぎ奉れば、すでに消失し給いてその影なし。村民ら直ちに神託に従い製紙の業を創め漸次(ぜんじ)盛況を見るに至れり。郷民はその徳を慕い、川上に社殿を建立し、岡太神社と斎(い)き奉りき。(斎(い)きとは、古くは神に関連する名詞に付けて、神聖、清浄の意を表す)

神域一町余歩ありて崇敬殊(こと)に厚かりしが、恭燈大瀧寺を創(はじ)むるに至り、当社は漸次衰微の姿となり、あまつさえ延元2年(1337)社殿回禄(かいろく)(火災)に遭い、ついに大瀧神社の奥の院相殿に斎(い)き奉るに至りぬ。岡本川の川上に鎮座し給いし神なれば、川上御前とも川上御神とも尊称し奉れり。

越前和紙の古里を流れる岡本川

製紙は創業以来、漸次に盛大に赴(おもむ)き、漸次改良して奉書紙、鳥の子紙、その他諸紙を製造し、国司(こくし)・領主は更なり、足利家以後代々の将軍家の御用紙調達をなせり。

足利高経、織田信長、徳川家康の朱印状など十数通、今に存せり。又九州製紙の祖も、王子抄紙場最初の教師も皆郷民より出で、ほとんど全国に渉(わた)る製紙の祖神なれば、郷民の信仰ますます厚く毎年例祭を執行せり]

とある。

川上御前の像 川上御前の碑

越前和紙発祥の伝承については、川上御前の伝説の他に、男大迹皇子(おおとのおおじ)の第二妃(きさき)の近江国三尾民の娘稚子(わくこ)姫がこの地にとどまり、製紙を奨励されたという、大滝児(ちご)大権現との関連説がある。

また、紙の発明者とされる蔡倫の技術を心得た帰化人か、もっと技術の進んだ曇微(どんちよう)紙(高麗王朝から朝廷に派遣された高層の曇微(どんちよう)が伝えた紙漉の技術による紙)に近い、紙漉技術に優れた者がこの五箇の地に来て、紙漉の技術を教えたという帰化人説がある。

川上御前が、すなわち帰化人であったという説などである。

岡太神社本殿

1940年に、岡太・大瀧神社の一の鳥居の隣に、高さ約3メートルの社標が建てられた。この社標は、画家横山大観が寄進したものである。

大観は越前和紙をこよなく愛し、今立(いまだて)の紙漉職人であった初代岩野平三郎とは、近代日本画壇に革命を起こした、麻紙の誕生に一緒に取り組むなど親交が厚かった。

社標の寄進にも岩野平三郎が尽力し、1940年は神社の式年大祭と皇紀二千六百年にあたるため社標を建てたいと依頼し、大観は快諾したという。

集落の通りに丸太を敷いて山から巨石を運び、台座の上に置かれた巨石には、大観の揮毫した「岡太神社 大瀧神社」が刻まれている。

■九代岩野市兵衛氏

越前和紙の里、福井県今立町五箇(ごか)大滝で、伝統技法の「越前生漉(きずき)奉書」を漉く九代岩野市兵衛氏(当時66歳)が、平成13年5月国の文化財保護審議会の答申で、国の重要無形文化財保持者(人間国宝)に選ばれている。

九代岩野市兵衛氏

生漉(きずき)とは、楮・三椏・雁皮だけを用い、他のものを混ぜずに紙を漉くことである。

福井県内で人間国宝に認定されているのは、これまで昭和43年に父親の八代岩野市兵衛氏(故人)が選ばれており、福井県で35年ぶり二人目であり、珍しい親子二代での栄誉である。

九代目岩野市兵衛氏は、昭和24年岩野家の手漉き和紙の道に入り、八代市兵衛氏の下で楮だけでつくる生漉(きずき)奉書の技術を習得し、先代から受け継いだ技法を守り続けて昭和53年に「伝統工芸士」に指定され、同年九代岩野市兵衛を襲名し、さらに平成9年には、福井県「無形文化財保持者」に指定されていた。

手打ち叩解(こうかい) 手打ちした叩解 楮

伝統工芸士とは、伝統的工芸品産業の従事者のなかから、優秀な伝統的技術を保持し、一定の基準により試験検査を行い「伝統工芸士」の称号を贈り、社会的評価を高めるとともに伝統的工芸品産業の振興と、後継者の育成をはかることを目的とし、昭和50年より実施されている。

九代目岩野市兵衛氏は、現在もご壮健で越前和紙の里で人間国宝として、日々その伝統技術で手漉き和紙を生産され、また後継者の育成に尽力されている。

漉き上がった 越前奉書紙

伝統的な越前奉書は、原料の楮を「手打ち」して繊維をほぐす叩解(こうかい)を行い、木綿の布で楮を水でさらしデンプン質を取り除く紙出しなど、手間を惜しまない入念な原料処理に特色がある。

越前奉書の紙質は強靱で、格調高く重厚な風合いが特徴であることは、何度もふれている。

現在の主な用途は版画用紙や書画用紙で、特に岩野氏が漉く越前奉書は芸術的価値が高く、二百回から三百回もの摺(す)りに耐え、国内外からの著名な版画作家の用紙に使用されているという。

■杉原商店

大瀧神社の近くの不老(おいず)に、長い歴史を有している和紙問屋の杉原商店がある。

文明(ぶんめい)14年(1482)当主の杉原了賢が 大滝寺へ奉書紙を寄進したという記録や、

天(てん)文(ぶん)19年6月(1532)に大滝寺へ杉原家から寄進したとの記録が残されているから、実に由緒のある紙漉の里の和紙問屋である。

この杉原家の過去帳は菩提寺焼失のため、その後の詳細は不明で、現存する過去帳記録の最古のものが、江戸中期の宝暦6年(1756)5月没の「杉原半四郎」であるという。

杉原商店では、当主は「杉原半四郎」を代々襲名し、宝暦6年(1756)没の杉原半四郎を初代として、平成5年に9代杉原半四郎が襲名されている。

現在の杉原家の系図で現当主は、じつに十九代目という。歴史の永い越前和紙の里、福井県今立町五箇(ごか)にあって、今も伝統の手漉き和紙を商う由々しい家系である。

現在の杉原商店は、「羽二重(はぶたえ)紙」「漆和紙」その他「ちぎって和紙」などさまざまな手漉き和紙を独自に工夫し、素材の良さを活かした斬新な和紙商品を開発している。

国内のさまざまな展示会に意欲的に出品し、奨励賞や金賞を受賞し、さらにパリ国際展示会やイタリアやニューヨークにも出品するなど、世界的に和紙普及に尽力されている。

杉原商店では、「和紙屋」ホームページで、和紙についての甚大な情報を提供するとともに、さまざまな和紙ネットワークを形成している。

このホームページの中の「和紙の質問箱」とのメールのやり取りの経緯から、筆者のこの稿の一部が、このページで掲載されることになり、現在もテキスト形式で掲載されている。また、九代岩野市兵衛氏の、手漉き和紙の抄造行程を、詳細に写真で紹介されてるが、この書に、その写真の一部を掲載させて頂いている。

pageTOP

第一章に戻る 第二章に戻る 第三章に戻る

■Top Pag

|

|