pageTOP

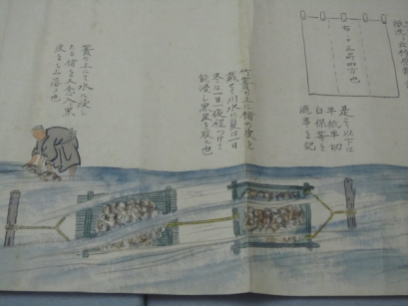

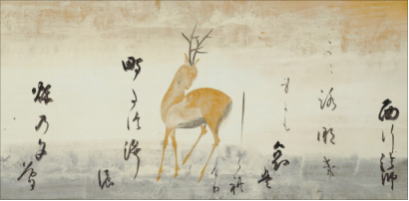

■荒海障子

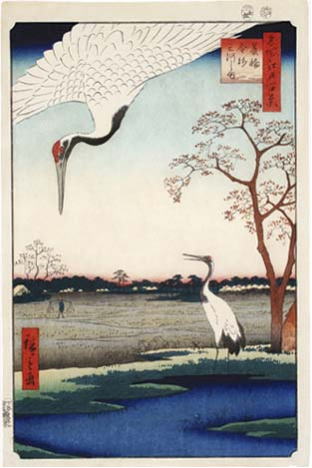

京都御所の清涼殿(せいりようでん)に有名な「荒海(あらうみ)障子」があった。

この唐風の異形の怪人を描いた墨絵の障子は、衝立障子ではなく、引き違いの障子、すなわち襖障子であったとされている。

『枕草子』には、

「清涼殿の丑寅(うしとら)のすみの 北のへだてなる

みしょうじ(御障子)は 荒海の絵 生きたる物どもの おそろしげな 」

とある。

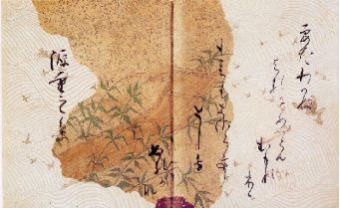

荒海障子復元

丑寅(うしとら)は、北東の方角をいい、鬼門(きもん)(不吉な方角とされている)にあたる。

また江戸時代の『鳳闕(ほうけつ)見聞(けんぶん)図説』には、明らかに引き違いの襖障子として、「荒海障子」が描かれている。

この唐絵(からえ)の裏面には、宇治の網代木(あじろき)(網代に用いる杭)に紅葉(もみじ)のかかった大和絵が描かれていた。これが史料的には、最古の引き違い戸の襖障子である。

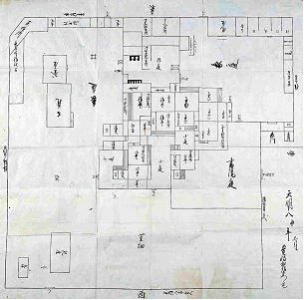

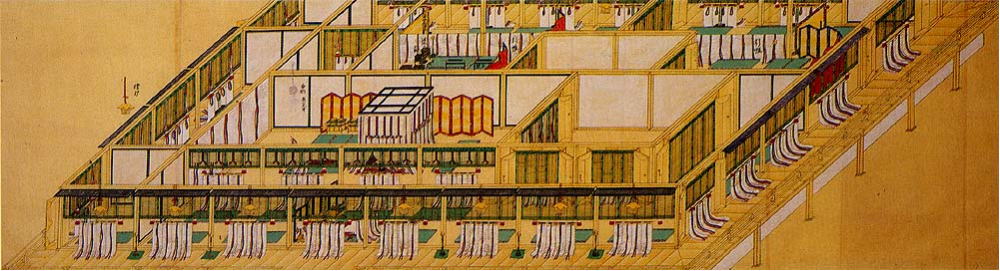

源(みなもと)宗隆筆の『鳳闕(ほうけつ)見聞(けんぶん)図説』は、宮廷の故実叢書で、「安政御造営記」、「宮殿調度沿革」などが記されていて、作成年代が不明ながら、写本が現存している有職故実大辞典で、古来の朝廷や武家の礼式・典故・官職・法令・装束・武具などを網羅している。

荒海の絵の拡大

『鳳闕(ほうけつ)見聞(けんぶん)図説』では、清涼殿、紫宸殿(ししんでん)、冝陽殿、小御所、常御殿、御湯殿、御黒戸、等の図面配置と、さらに障子画、布障子画、その他庭園の絵図、そして清涼殿の昆明池(こんみよんいけ)御障子(みしようじ)の極彩色画を、高さ六尺、横九尺等と書き表している。この「荒海障子」が、襖であったことはほぼ間違いがない。

ここで、各資料から「襖誕生の年代」を、あえて推理してみたい。

関白藤原道長の時代(寛弘(かんこう)年間1004ー1011年)に成立した和歌集の『拾遣集(じゆういしゆう)』に

「寛和(かんな)2年(986年)清涼殿のみしょうじ(・・・・・)に網代書けるところ 」

とあるから、荒海障子が986年以前から、存在していた事になる。

979年成立の『落窪物語』には

「隔(へだ)ての障子をあけて出づれば、閉すべき心もおぼつかず」

「中隔(へだ)ての障子をあけ給(たま)ふに」

などとあるから、この隔(へだ)ての障子は襖障子と解釈できる。

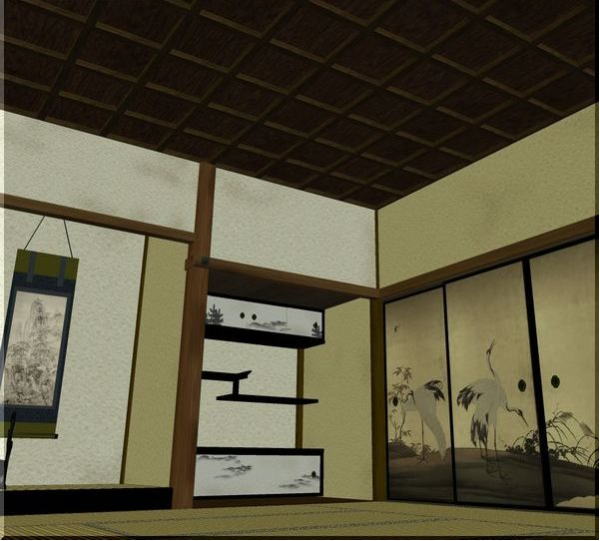

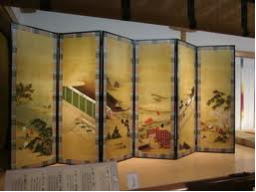

京都御所の襖

この頃には、一般の貴族の邸宅にも、引き違いの襖障子があったと推測できる。この事から、 清涼殿の、「みしょうじ」すなわち荒海障子は、これ以前に存在していたと考えられる。

『歌仙家集(かしゆう)本貫之(もとのつらゆき)集』の承平6年(936年)春の歌に

「右大臣藤原仲平おやこ同じ所に すみ給ひける へだての障子」

とある。これは間仕切りとしての障子の使用例である。この場合、嵌(はめ)め込み式の板戸(副障子)よりも、引き違いの「ふすま障子」の方が自然である。

京都御所の襖 京都御所の襖

これらの史料から、936年以前に「引き違いふすま障子」が有ったと推測できるのである。

平安時代末期に成立した私撰の国史である『扶桑略記(ふそうりやつき)』には、神武天皇(じんむてんのう)元年(推定紀元前660年)より、寛治(かんじ)8年(1094)までの国史が編纂されている。この『扶桑略記(ふそうりやつき)』に、

「仁和(にんな)4年(888)宇多天皇勅(みことのり)して、巨勢金岡(こせかなおか) に弘仁(こうにん)年間(810~823年)以降の詩文にすぐれた儒者の影像を、御所(ごしよ)の障子に描かせた」

とある。御所の南廂(ひさし)の東西の障子とあるが、衝立障子であったか、ふすま障子であったかは定かではない。また、巨勢金岡の経歴は不詳ながら、絵の達人で大和絵の創始者とされており、時の関白藤原基経の依頼で屏風に大和絵を描いたとされている。

■賢聖の障子

一方、京都御所紫宸殿(ししんでん)の母屋(おもや)と北廂(ひさし)の間の境に、「賢聖(けんせい)の障子」があった。この賢聖障子は 普段は片付けられており、儀式があるときに、はめ込んだ室礼(しつらい)としての障子である。

平安末期成立で、神代から後一条天皇の時代までを漢文・編年体で略述した『日本紀略』がある。

神代は『日本書紀』からとり、神武天皇(じんむてんのう)から光孝天皇(こうこうてんのう)までは『六国史(りつこくし)』(奈良・平安時代に編修された六つの官撰国史の総称)を抄録し、宇多天皇(うだてんのう)以降は公私の日記・記録を採録している。

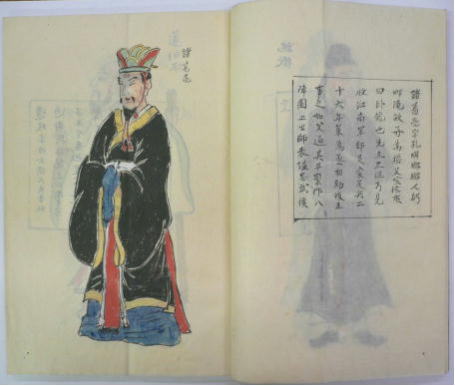

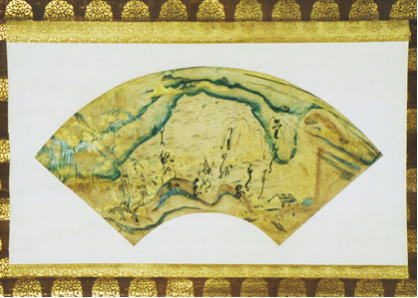

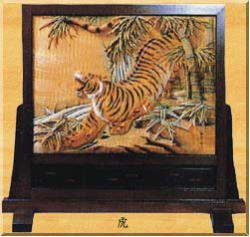

賢聖(けんせい)障子絵

この『日本紀略』延長7年(929年)の条に、

「少内記(しようないき)小野道風(おののとうふう)をして 紫宸殿障子を賢聖像に改書せしむ。先年道風書く所なり」

とあり、紫宸殿障子はこの以前から存在していたことになる。

少内記とは、律令制での八省の一の中務省(なかつかさしよう)に置かれた官職で、詔書(しようしよ)(天皇の命令を伝える公文書)・勅旨や位記(いき)(律令制において、位階を授けるときに与える文)の起草、御所の記録などを司どった。

「改書せしむ」とあるから、障子の絵を書き改めるには、少なくとも十年以上の歳月を経て、顔料の劣化や色醒(いろざめ)めがあったと考えられる。このことから、延喜年間(901~914年)には作成されていた事は間違いないと推測できる。

賢聖(けんせい)障子絵

この「賢聖の障子」は、嵌(は)め込み式の板壁(副障子)に、絹布を張ったものとされている。

東西各四間の柱間ごとに、それぞれ四人ずつ合計三十二人の賢聖の像を描いたものであった。

平安時代後期の代表的な公卿(最後の職は大蔵卿)で学者であった大江匡房(まさふさ)( 1041ー1111)が、朝廷の年中行事(ねんじゆうぎようじ)やその他儀式などを、数十項目に渡り詳細に記した書『江家(こうけ)次第』(大江家の覚え書き)によると、

「北御障子(みしようじ)(賢聖の障子)は、近頃の慣行では、公事(くじ)の日を除いて取り外している」

とある。

可動式の(取り外し可能な)板壁の建具技術は、湿度の高い日本の風土から必然的に生み出された工夫であり、唐様式にはない実に革新的な建具技術であった。

紫宸殿賢聖障子絵画綴

そして、中央間と東西第二間の三ヶ所に「障子戸」が設けられていたという。

この「障子戸」が開閉式の障子の最初とみられているが、一説によると扉形式で、引き違い戸ではなかったともいう。

しかしながら、室礼(しつらい)としての「賢聖の障子」は、取り外される事が前提の嵌め込み式である事を考えると、その出入口として設けた「障子戸」が、固定式の扉であっては都合が悪い。

嵌(は)め込み式の板壁は、敷居と鴨居に、それぞれ一本の樋(ひ)(溝)を設け、鴨居の溝を敷居の溝よりも深く彫る事によって、建具を落とし込み、必要に応じて取り外すことができるように工夫されたものである。

京都御所 錦花鳥の襖絵

技術的には、固定式の壁や扉様式建築に比較し、革新的なものであった。そこから更に樋を二本彫り、引き違いにする事は、技術論的には類似技術であり、革新的技術の応用に過ぎないと考えられる。

このように考察すれば、「賢聖の障子」と同時に立てた「障子戸」が、引き違いの襖障子であったと考えられる。

『日本紀略』延長(えんちよう)七年(929年)の条の、

「紫宸殿障子を賢聖像に改書せしむ」

の記述から、「賢聖の障子」と、同時に立てた「障子戸」すなわち「襖障子」は、延喜(えんぎ)年間(901~914年)にはすでに誕生していたと推測できる。

やがて障子戸すなわち襖障子は、当初の絹布から紙漉の技術向上とともに「唐紙」を主に貼るようになり、のちに「からかみ」と称されるようになってゆくのである。

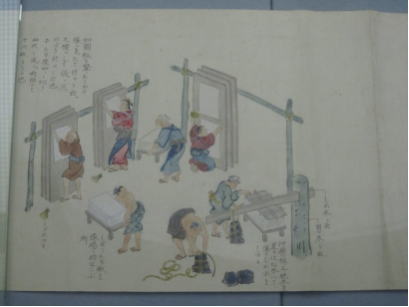

■物語の出できはじめと建具

「物語の出(い)できはじめの親なる 竹取の翁」

という表現で、『竹取物語』が歴史的に最初の物語文学である事が、『源氏物語』の中に語られている。

『竹取物語』は、作者不詳で成立年代も未詳ながら、900年頃より以前の成立とされている。

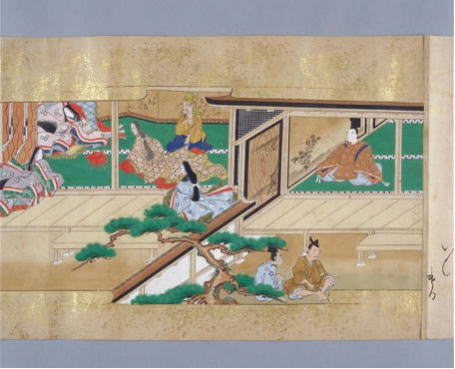

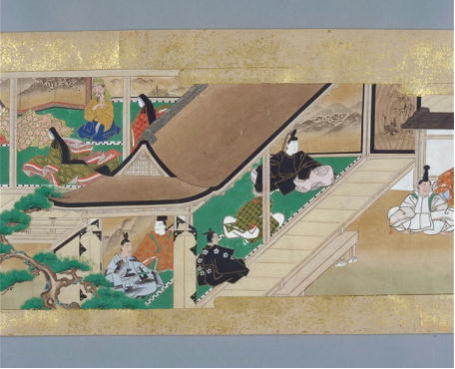

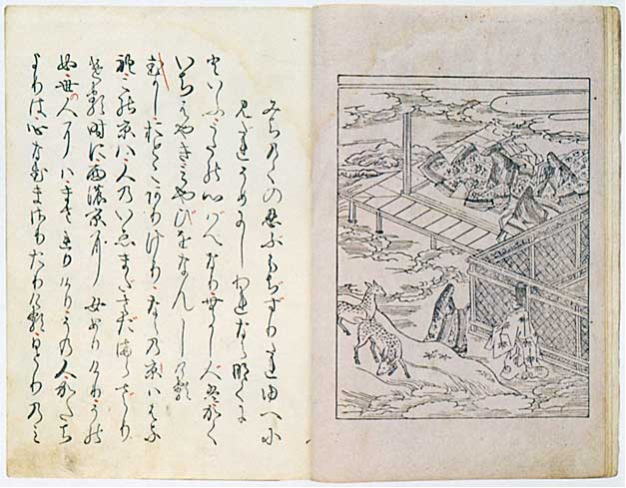

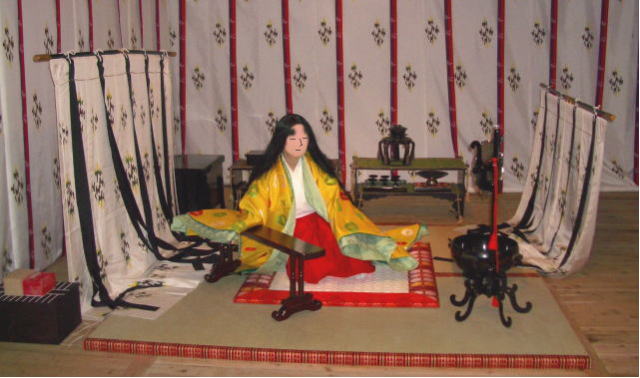

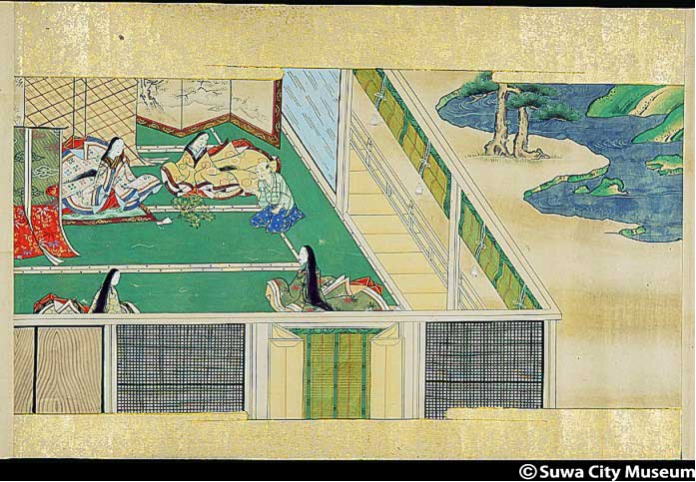

竹取物語絵巻(復元図)

「いまは昔 竹取りの翁といふものありけり 野山にまじりて 竹を取りつつ よろづのことに使いけり」

この竹取の翁が、かぐや姫を竹のなかから見つけだす所から物語は始まり、そののち、竹のなかより黄金を見つけることたび重なり、だんだんと物豊かになり、ついに長者となって建てた邸宅の室礼(しつらい)は、贅(ぜい)を尽くしたものとなった。

「うちうちの しつらいには いうべくもあらぬ 綾織物に絵をかきて 間まいにはりたり」

とある。

「しつらい(室礼、舗設とも書く)」とは、元来晴れの儀式や請客饗宴の日に、寝殿の母屋(おもや)や廂(ひさし)に調度を整え、飾りつける事をいう。当初は、天皇の御座所を指したらしい。やがて、寝殿造りの貴族の邸宅にも、室礼が設けられるようになった。

『竹取物語』の描写によれば、

「綾織物に絵をかきて 間毎に張りたり」

とある。間毎(まごと)つまり部屋ごとにとなると、間仕切りの障子と考えられ、母屋と廂の柱間の板壁だけとは考えにくい。

『竹取物語』の成立よりかなり後世の作ながら、『竹取り物語絵巻』や奈良絵本『竹取物語』では、引き違いの襖や、舞良戸(まいらど)などを描いている。

竹取物語絵巻

ここで挿話をはさむ。

奈良絵本とは、挿絵入りで書写された御伽草子(おとぎぞうし)である。御伽草子とは、室町時代から江戸時代前期に流行した短編の物語集であり、現在のところ、約400編の作品が現存している。

作者はほとんど不明で、それらの中には、「浦島太郎」や「一寸法師」等、今日まで読み継がれている作品もある。

これらの作品名や御伽草子という名からすると、おとぎ話の絵本のように思われているが、じつは継子(ままこ)譚(たん)や武家物、異類婚譚など、多種多様な内容が記されているのである。

源氏物語絵巻のしつらい

異類婚譚とは、人間と動物など、異類との結婚を主題としている説話である。多くはタブーを犯すなどして、最後には破局に至る物語となっている。浦島説話(乙姫は亀の化身)や「鶴女房」などが有名で、怪婚譚ともいう。

さて、『竹取物語』に描かれているように、内部空間を間仕切る建具の発明は、大広間形式の寝殿造りのマルチパーパスの大きな内部空間から、特定の機能と目的を備えた少空間への分離独立へ展開してゆく、大きな契機であった。

寝殿造りの住宅の公と私の明確な分離に基づく、住まい方の変化をもたらした重大な建築様式の革新であったといえる。 嵌(はめ)込式の障子(副障子)と引き違いの障子とは、ほぼ同時期の発明と考えると、『竹取物語』の成立時には、すでに一部の上流階級の邸宅には引き違いの襖があったと考えられる。

前にふれた『日本紀略』の「賢聖の障子」の内容から、「襖障子」は、延喜年間(901~914年)には、すでに誕生していたと記した。

が、『竹取物語』の考察によって、引き違いの襖障子の誕生年代は、さらに仁和年間(884~888年)まで遡ることが可能となる。

ここで、筆者は襖の誕生年代探索の結論として、一応「仁和年間」としておきたい。

■柿本人麿

『万葉集』の中に、衾(ふすま) と引き手を懸け言葉に使用したと思われる柿本人麿(かきのもとひとまろ)の歌がある。

「衾道乎 引手乃山爾 妹乎還而 山往者 生跡毛無」

(ふすまみちを ひきてのやまに つまをかえして やまじをいけば いきたここちもなし)

この歌は、人麿が亡き妻をこの地に葬(おうむ)って(土に還して)、山路を帰る時の侘しさ、はかなさを歌ったものであるという。

万葉集の成立は771年頃であるから、人麿の活躍年代から推測して大宝律令(たいほうりつりよう)(701 ) 制定の前後にこの歌が詠まれたと推測されている。

絹本著色 柿本人麿神影

この柿本人麿(かきのもとひとまろ)の歌を、襖障子の誕生にむすびつけると、この時代にはごく限られたところ、例えば御所の衾所(ふすまどころ)(寝所)などに「衾障子」があったと推測できる。

このごく限られた所にしかなかった「衾障子」に憧れて、あえて歌に詠みこむ事をしたのではないか、ともいわれている。

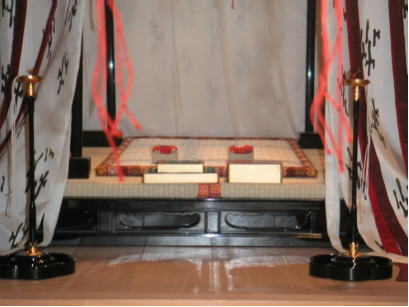

京都御所の御帳台

しかしながら、この歌の解釈には、さまざまな異論もあるようである。だから、この史料から、襖障子の誕生年代を、仁和年間(884~888年)から、『万葉集』の年代すなわち大宝律令(701) の年代まで一気に百年以上も遡るのは、魅力的ながらも、やや冒険的であると思われる。

pageTOP

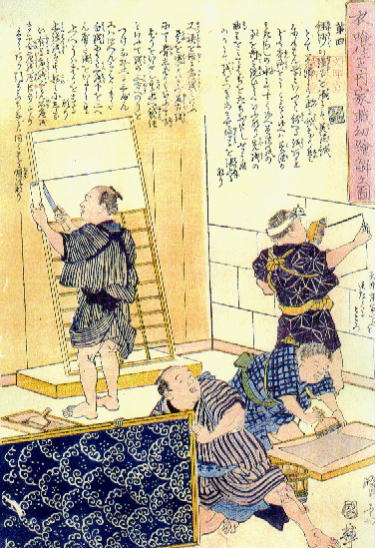

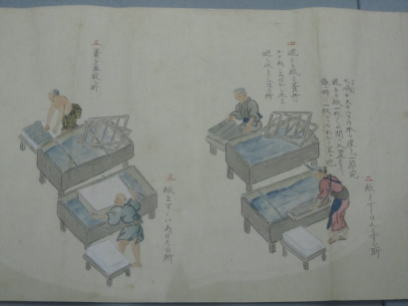

■経師からの分業

鎌倉時代にはいって書院造りが普及し、「唐紙師(からかみし)」という唐紙の専門家があらわれ、表具師(布や紙を具地に貼る)は分業化され、その名を引き継いで経師(きようじ)ともいわれた。経師が唐紙の木版摺(す)も行ったようである。

経師とは、本来は経巻の書写をする人のことであったが、経巻の表具も兼ねていた。

のちにその表具の技術を活かして、依頼されて唐紙を障子(襖)に張った。

経 師 版木に絹篩(ふるい)で顔料を移す

しだいに襖の表具も兼ねるようになり、「からかみ」の国産化に伴って、木版を摺(す)る絵付けまで守備範囲が拡大したようである。

むろん当時の「から紙障子」は公家や高家の貴族の邸宅に限られており、需要そのものが少なく、専門職を必要とはしていなかった。

南北朝から室町初期に記された『庭訓往来(ていきんおうらい)』には、

「城下に招き居えべき輩(やから)」

として多くの商人、職人の名を列挙しており、襖障子に関係するものとして唐紙師、経師、紙漉、塗師、金銀細工師などを挙げており、襖建具が分業化された職人を必要とするほどに、しだいに武士階級に普及していたことがわかる。

唐紙師

『庭訓往来』の作者は南北朝の僧玄恵とされ、室町初期前後の成立ながら、江戸初期に名古屋で代表的な書肆(しよし)(出版社兼書店)であった永楽屋東四郎が出版し、広く使用された手習いの教科書と言えるものである。

往来物(往復の手紙)の形式をとり、寺子屋で習字や読本として使用された。手紙文の形で社会生活に必要なさまざまなことばを手習わせることを目的のひとつとした 。当時の風俗を知る手がかりとしての史料価値が高い。

さて、唐紙師は、漉き上がった紙にさまざまな技法を用いて紋様絵付けを摺(す)る職人のことである。職人衆の知行を記している『小田原衆(おだわらしゆう)所領役帳』には、永禄2年(1559)の奥書があり、職人頭須藤惣左衛門((そう)ええもん)の291貫に対して、唐紙師の長谷川藤兵衛は40貫余の知行を受けていたことが記されている。

明応9年(1500)の『七十一番職人歌合』の唐紙師の図には、

「 そら色の うす雲ひけど からかみの 下きららなる 月のかげなり から紙師 」

とある。

江戸期の経師

pageTOP

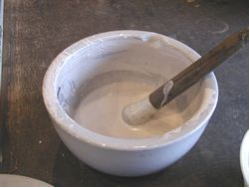

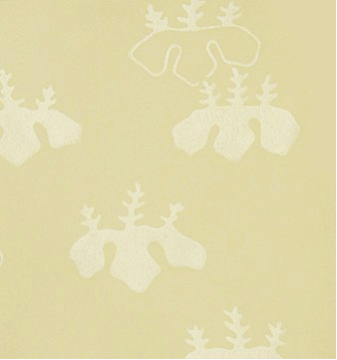

■きらら

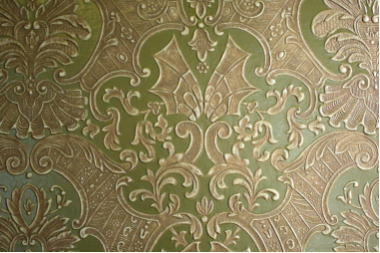

「からかみ」は、紋様を彫った版木に雲母(うんも)または具(顔料)を塗り、地紙(じがみ)を乗せて手のひらでこすって摺(す)る。

雲母は、花崗岩(かこうがん)の薄片状の結晶の「うんも」で、古くは「きらら」、現在では「キラ」といい、白雲母の粉末にしたものを用いる。

独特のパール状の光沢があり、どの顔料ともよく混ざり、大和絵の顔料として用いられてきた。

白雲母 白色顔料の胡粉(こふん) きらら(雲母)の顔料

具は、蛤(はまぐり)などの貝殻を焼いて粉末にした白色顔料の胡粉(こふん)に膠(にかわ)や腐糊(ふのり) と顔料を混ぜたものである。

胡粉(こふん)は鎌倉時代までは鉛白(えんぱく)が使われ、白色顔料として使用された。胡粉(こふん)は顔料の発色が良くなり、また地紙の隠蔽性(いんぺいせい)を高める。このため地塗りとしても使用された。

胡粉(こふん) の唐紙

一般的には、顔料を混ぜた具で地塗りをし、雲母で白色の紋様を摺(す)る方法(地色が暗く、紋様を白く浮かせるネガティブ法)と、逆の雲母で地塗りし具で摺(す)る、具摺(す)り(地色が白く、紋様に色がつくポジティブ法)も行われた。

■絹 篩(ふるい)

これらを基本に各種の顔料や金銀泥(きんぎでい)を加えて紋様が摺(す)られるが、絵具を版木に移すときに絹篩(ふるい)いという用具を用いる。

絹篩(ふるい)

絹篩(ふるい)は、杉などの薄板を円形状に丸めた木枠に、目の粗い絹布か寒冷紗(かんれいしや)(粗くて硬い極めて薄い綿布)を張ったもので、これに絵具を刷毛で塗り、版木に軽く押しつけて顔料を移す。顔料の乗った版木の上に地紙をのせて、紙の裏を手のひらで柔らかくこする。 その動作が平泳ぎのような手の動きに似ている事から、「泳ぎ摺(す)り」ともいう。

版画のように版木に直接絵具を刷毛(はけ)塗りをせず、から紙は絹篩(ふるい)を通して絵具を移し、手の平でこするのは、顔料の着量の調節が目的で、ふっくらとした風合いのある仕上がりを得るためである。

木版摺(すり)には、この他に空(から)摺・利久摺(利休紙)・月影摺・蝋箋(ろうせん)などの技法も使用されていた。

■空摺

空摺(からすり)は、同じ画の版木を陽刻の凸状のものと、陰刻の凹状の二版に彫り分け、陰刻の版木の上に地紙を乗せて、上から陽刻の版木を重ねて圧をかけると、凸状の形が浮き出る技法で、今日のエンボス(彫刻ロールによる形押し)と同様な形押しの技である。浮いた凸面から彩色加工を施し、レリーフ(浮き彫り)のような質感をもたらす。

空摺(からすり)

■月影摺

月影摺(つきかげすり)は、細川紙や西の内紙などの生漉(きずき)紙に、礬水(どうさ)を引かず、薄墨色だけで紋様を摺(す)ったもので、逆に墨のにじみを特徴としたもので、江戸で多く作られた。

また版木の代わりに型紙を用いる絵付け技法もある。

月影摺(つきかげすり)

京からかみの場合は、型紙(紙を貼り合わせて柿渋を塗った渋紙(しぶがみ)を用いて型を切り抜いたもの)を用いて絵具を厚く盛り上げる「置き上げ」が行われ、江戸からかみでは更紗(さらさ)型染(捺染型染で、染料に膠(にかわ)を加えたもので型染めする)の技法を用いている。

■蝋 箋

蝋箋(ろうせん)は、紋様を彫った版木の上に紙をのせて、紙の上から固い物でこすって磨き、あたかも蝋を引いて紋様を描いたような図柄ができる。

古代中国の画宣紙(がせんし)に粉を振りかけ、蝋を塗り、金や銀を用いて様々な絵付けをした。「粉蝋箋」に似せたものである。

蝋箋(ろうせん)

■墨流し

また、特殊な技法として、墨を水面に流した上に、松脂(まつやに) を滴(たら)して、息を吹きかけて墨を水面に散らし、これを紙に写し取る技法で、墨流しという。

墨流し

■揉み紙

から紙の技法のなかに、版木などによる摺(す)りものとは異なる「揉み紙」という独特の技法がある。

紙を揉むのは、布地の感触をだす技法で、中世に茶道の表具用の紙として揉み紙が使用され、のちに、から紙にも揉み紙の技法が採用された。 揉み紙はもともと越前和紙の技法の一つでもある。

pageTOP

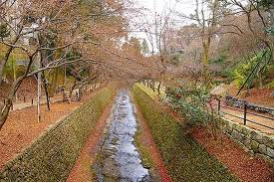

■紙屋川と秦氏

京都の西北に連なる鷹ケ峰(たかがみね)、鷲ケ峰、釈迦谷山などの山稜から一筋の川が流れている。

南下して北野天満宮と平野神社の間を抜け、西流してやがて御室川と合流し再び南下して、桂川に注ぐ。この流れを紙屋(かみや)川と呼ぶ。

紙屋(かみや)川

紙屋川と呼ぶのは、平安時代の初期に図書寮(ずしょりょう)直轄の官営紙漉場の紙屋(かんや)院がこの川のほとりに設けられていたからである。紙屋(かんや)院の置かれていた位置の明確な記録はないが、『擁州府誌(ようしゆうふし)』(京都の地誌)には、

「北野の南に宿紙(しゅくし)村あり 古(いにしえ)この川において宿紙(しゅくし)を製す 故に紙屋(かんや)川と号す」

とある。『日本紙業史』京都篇によっても、北野天満宮の近くの紙屋川のほとりにあったことは確かである。

官営紙漉場であった紙屋(かんや)院は、平安時代の製紙技術のセンターであり、当時の最高の技術で紙を漉き、地方での紙漉の技術指導も行った。

紙漉きの図 楮を水に晒している

『源氏物語』には、「うるわしき紙屋(かんや)紙」と表現し、またその色紙を

「色はなやかなる」と讃えている。

紙屋院が設けられる前の、奈良時代にも図書寮(ずしょりょう)が製紙を担当していた。

平安時代に始まる名族で秦(はた)氏の子孫とされる惟宗(これむね)直本が、9世紀後半の貞観年間に編纂したとされる「養老令」の注釈書『令集解(りようのしゆうげ)』には、紙戸50戸を山代国(山城国・現京都)に置いたと記録している。

山城国に特定したのは、古代における最大の渡来系技術者集団といえる、秦氏が勢力を張っていた拠点であったからである。

秦氏の渡来当初は、現在の奈良県御所市(ごせし)あたりに大和朝廷より土地を与えられている。

のちに主流は山城国に移り、土木・農耕技術によって嵯峨野を開墾開拓し、機織(はたおり)・木工・金工などの技術者を多く抱えて、技術者集団をなしていた。

機織(はたおり)の技術者がいたことから、当然当時の衣料の原料である麻や楮(こうぞ)の繊維から製糸する技術者もいたであろう。

製糸の技術は、麻や楮の靱皮(じんぴ)繊維を利用することでは、製紙と類似技術であり、原料の処理工程は殆ど一緒であり、繊維を紡(つむ)ぐか、繊維を漉くかの、まさに紙一重の違いしかない。

すでに原始的な紙漉の技術を、持っていた可能性がある。

紙漉きの図 紙漉きの図 圧搾乾燥と天日干し

このような技術的基盤のもとに、平城京の政権は、山城国(山代国)に紙戸(官に委託された紙漉場)を置いた。

飛鳥時代の宮廷・官衙(かんが)(役所、官庁)の物資調達に任じたのが蔵部(くらべ)で、秦大津父(はたのおおつふ)は大蔵掾(じよう)(律令制の大蔵省の次官の下の事務官)に任じられ、聖徳太子の蔵人(くろうど)(天皇に近侍し、伝宣・進奏・儀式その他宮中の大小の雑事をつかさどる役人)となった秦河勝(はたのかわかつ)は、京都太秦(うずまさ)に峰岡寺(のち広隆寺)を造営している。

秦忌寸(いみき)朝元は天平11年(739)に図書頭に任じられている。忌寸(いみき)とは、天武天皇の制定した八色姓(やくさのかばね)の第四位で、主として渡来人の諸氏に与えられた。

平安時代に入ると、秦(はたの)公室(こうしつ)成(なり)は弘仁2年(811)図書寮(ずしょりょう)造紙(ぞうし)長上であった秦部乙足(はたのべおとたり)に替わって、図書寮(ずしょりょう)造紙(ぞうし)長上に任命されている。

公室(こうしつ)とは、天子の家柄や君主の一族をいうから、秦一族は、天皇家の一族と縁戚になっていた可能性がある。それだけ秦一族は、その技術をもって朝廷と深い関わりを持ち、このように古くから、当時は国家的に重要な造紙(ぞうし)関係の要職と深くつながっていた。

『前賢故実』秦河勝

秦氏のような、技術者の基盤の上に製紙の国産化が行われ、山城国が製紙の先進技術を誇り、和紙の技術センターの役割を担ったのである。

が、紙の需要が高まるにつれ、原料の麻や楮(こうぞ)は地方に頼らざるを得なくなった。ところが、紙の需要が高まるにつれ、皮肉なことに律令制度に緩みがでて、紙の原料の供給が細ってしまったのである。つまりは、紙屋院の技術指導によって各地で紙漉が盛んになったが、一方で律令制度の統制力の弱体化とも相まって、紙屋院は肝心の原料の調達が思わしくなくなってしまったのである。

このような経緯で、紙屋院は反故紙を集めて漉き返しの、宿紙(しゅくし)を漉くようになった。

のちに、紙屋紙は宿紙(しゅくし)の代名詞ともなり、のちに堺で湊紙、江戸で浅草紙という宿紙が漉かれるようになってから、京都の宿紙は西洞院(にしのとういん)紙と呼ばれるようになった。

宿紙(しゅくし)

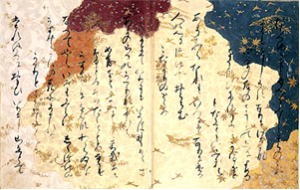

■加工紙技術の発展

京では、紙漉そのものが、律令体制の緩(ゆる)みによる原料の調達難から衰退したのとは対照的に、紙の加工技術で高度な技術を開発して、和紙の加工技術センターとして重要な地位を占めるようになってゆく。

紙を染め、金銀箔をちりばめ、絵具や版木で紋様を描くなど、加工技術に情熱を傾け、雅(みやび)で麗(うるわ)しき平安王朝の料紙(りょうし)を供給していった。京における高度な紙の加工技術が、平安王朝の雅やかな文化を支えたともいえる。

豊かな色彩感覚は、染め紙では高貴ではなやかな紫や、艶めかしい紅が好んで用いられるようになった。複雑な交染(こうぞめ)めを必要とする「二藍(ふたあい)」(紅花で染めた上から重ねて藍で染めた色。青みがかった赤紫)や「紅梅」さらには、朽葉(くちば)色、萌黄(もえぎ)色、海松色、浅葱(あさぎ)色など、中間色の繊細な表現を可能とした。

破り継ぎの詠草(えいそう)料紙(りょうし) 破り継ぎの詠草(えいそう)料紙(りょうし)

かな文字の流麗な線を引き立てるには、斐紙(ひし)(雁皮紙(がんぴし))が最も適している。

墨流し、打ち雲、飛雲や切り継ぎ、破り継ぎ、重ね継ぎなどの継ぎ紙の技巧、さらに中国渡来の紋唐紙を模した紋様を施した「から紙」など、京の工人たちは雁皮紙(がんぴし)の加工に情熱を注ぎ、和紙独特の洗練された加工技術を完成させた。

また王朝貴族の料紙(りょうし)ばかりではなく、実用的なさまざまな加工紙が京で加工された。

元禄(げんろく)5年(1692)刊の『諸国万買物(よろずかいもの)調方(しらべかた)記』には、山城の名産として扇の地紙、渋紙のほか、水引、色紙短冊、表紙、紙帳(しちよう)(紙で作った蚊帳(かや))、から紙などをあげている。

雁皮紙加工料紙

このほかにも万年紙屋、かるた紙屋があり、半切紙の加工も京都が本場であった。

万年紙は、透明な漆を塗布した紙で、墨筆で書くメモ用の紙で、湿った布で拭けば墨字が消え、長年に使えるので万年紙の名がある。

製法は、楮(こうぞ)の厚紙(泉貨紙)の表裏を山くちなしの汁で染め、渋を一度引いて乾かし、透明な梨子地(なしじ)漆で上塗りして、風呂に入れて漆を枯らし、折本(おれほん)のように畳んで用いるとある。

半切紙は書簡用紙であり、これを継ぎ足したのが巻紙である。この書簡用紙を京好みに染めたり紋様を付けるなどの加工を施した。半切紙の加工は、西洞院(にしのとういん)松原通りで盛んであった。

色紙や短冊は、この半切紙に比べてより高級な加工が必要であったが、宮中御用の老舗が多かった仏光寺通りが、色紙短冊の加工の中心であった。

嵯峨本『伊勢物語』

から紙は、平安時代には詠草(えいそう)料紙(りょうし)として加工が始まり、後にふすま紙の主流となったが、本阿弥(ほんあみ)光悦(こうえつ)の嵯峨の芸術村では、紙屋宗二が嵯峨本(さがぼん)などの用紙として美しい紙をつくった。

嵯峨本(さがぼん)とは、慶長(けいちよう)(15961615)後半から元和(げんな)(16151624)にかけて、京都の嵯峨で出版された書籍の総称をいう。開版者は本阿弥光悦およびその門下の角倉(すみのくら)素庵で、古来「光悦本」「角倉本」とも呼ばれた。

多くは『伊勢物語』『徒然草』『観世流謡本』など、平仮名まじりの木活字による国文学書で、版式装丁の美しさで有名である。

ふすま用の「から紙」は、東洞院(ひがのとういん)通りを中心に集まっていた。このように、現在の中京・下京区は京の紙加工センターであった。

■鳥の子から紙

「から紙」の地紙はもともと檀紙(だんし)(楮(こうぞ)紙)や鳥の子紙(雁皮紙(がんぴし))が使われ、「京から紙」は主に鳥の子紙と奉書紙が用いられた。斐紙(ひし)と呼ばれていた雁皮紙(がんぴし)は、特にその薄様が平安時代に貴族の女性達に好んで用いられ、「薄様」が通り名となっていた。

雁皮紙 薄様拡大 雁皮紙 厚様

この雁皮紙(がんぴし)が鳥の子と称されるようになるのは、南北朝時代頃からである。

江戸後期の伊勢神宮神官で国学者で歌人の 足代弘訓(あじろひろのり)の『雑事記(ぞうじき)』の嘉暦(かりやく)3年(1328)の条に「鳥の子色紙」の文字がある。

公家・武家・寺社家の古記録の集大成の『愚管記』(後深心院関白記)の延文(えんぶん)元年(1356)の条に、「料紙(りょうし)鳥子」とある。さらに伏見宮貞成親王(後崇光院)の『看聞(かもん)日記』永享(えいきよう)7年(1431)の条にも「料紙(りょうし)鳥子」の文字がある。

『看聞(かもん)日記』は、本記と別記から構成され、全54巻あり、応永23年(1416年)より文安5年(1448)までの33年間に渡る大部な日記である。

将軍足利義教(よしのり)時代の幕政や世相、貞成親王の身辺などについて記されており、政治史だけでなく文化史においても着目されている史料である。一部は消失しているが、原本は宮内庁書陵部(しよりようぶ)に所蔵されている。

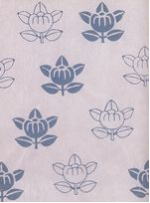

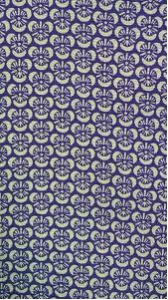

京からかみ 紋様

このように平安の女性的貴族文化の時代から、中世の男性的武士社会にはいって、厚用の雁皮紙(がんぴし)が多くなり、薄様に対してこれを鳥の子紙と呼んだ。近世に入ると雁皮紙(がんぴし)はすべて鳥の子紙と呼ぶようになっていた。

戦国時代の公卿・中御門(なかみかど)宣胤(のぶたね)の日記である『宣胤(のぶたね)卿記』の長享2年(1488)の条に「越前打陰」(鳥の子紙の上下に雲の紋様を漉き込んだもので、打雲紙ともいう)、文亀2年(1502)の条に「越前鳥子」の文字が記されている。

「越前鳥子」の文字は他の史料にも多くあり、室町中期には越前の鳥の子が良質なものとして、持てはやされるようになっている。

この鳥の子紙に木版で紋様を施したのが「から紙」である。紙に紋様をつける試みは、中国の南北朝時代に始まり随・唐時代に発展した。日本でも奈良時代から行われ、中国の木版印刷による「紋唐紙」をまねて「から紙」作りが試みられ、「唐紙」にたいして「からかみ・から紙」と記した。

京の紙加工の工人によってさまざまな独自の工夫が施され、量産されるようになって「ふすま」用の「から紙」に用いられるようになった。

さらに木版印刷の技術の蓄積により、江戸時代になって千代紙として庶民にも親しまれるようになってゆく。

■鷹ケ峰芸術村

から紙作りは、もともと都であった京が発祥の地であり、その技術も洗練されていった。

近世初期の、本阿弥(ほんあみ)光悦(こうえつ)の鷹ケ峰(たかがみね)芸術村では、「嵯峨本(さがほん)」などの料紙(りょうし)としてのから紙を制作し、京から紙の技術をさらに洗練させ、京の唐紙師がその伝統を継承していった。

鷹ケ峰(たかがみね)芸術村 現在は日本庭園として公開

本阿弥光悦(1558ー1637)は、室町幕府の御用をつとめた刀剣の鑑別・研磨を業(なりわい)とした本阿弥家の、多賀宗春を祖とする分家に生まれ、本阿弥宗家の光心の養子となっている。

本阿弥光悦の父である光二は、応仁(おうにん)の乱の当時、京都所司代として権勢を振るった多賀高忠の孫と伝えられている。室町幕府に出仕する武家と深い関係を有していた。

本阿弥光悦は、このような出自から、刀剣の鑑別・研磨をはじめとして、さらに絵画・蒔絵(まきえ)・陶芸にも独創的な才能を発揮した。また書道でも寛永の三筆の一人といわれ、工芸に多彩な才能を発揮した。

本阿光悦書 下絵は俵屋宗達

本阿弥光悦の晩年の元和(げんな)元年(1615)、徳川家康からその芸術の才能を愛され、洛北の鷹ケ峰に約9万坪という広大な敷地を与えられ各種の工芸家を集め、本阿弥光悦流の芸術精神で統一した芸術村を営むことになった。

本阿弥光悦の芸術の重要なテーマは、王朝文化の復興であり、その一つとして王朝時代の詠草料紙の復活と「から紙」を作り、書道の料紙とするとともに、嵯峨本の料紙とすることであった。

嵯峨本とは、別名角倉本(すみのくらほん)、光悦本ともいい、京の三長者に数えられる嵯峨の素封家角倉素庵が開版し、多くは本阿弥光悦の書体になる文字摺の国文学の出版であった。

光悦桐

慶長(けいちよう)13年(1608)開版の嵯峨本『伊勢物語』は、挿し絵が版刻された最初のものであった。嵯峨本の影響を受けて、仮名草紙(そうし)(仮名書きの物語・日記・歌などの総称)、浄瑠璃(じょうるり)本、評判記なども版刻の挿し絵を採用するようになった。

仮名草紙の普及で、のちに西鶴文学が生まれ、挿し絵と文字を組み合わせた印刷本が、庶民の要望に応えて量産されるようになった。

嵯峨本は、豪華さと典雅さを特徴とし、装丁・料紙・挿し絵のデザインのきわめて優れたものであった。

料紙は王朝文化の伝統に、新しい装飾性を加えた図案を俵屋宗達が描いている。

俵屋宗達は、慶長から寛永にかけて活躍した絵師で、光悦の芸術村に参加している。

俵屋宗達の独特の表現と技術を凝らした画風が評判となり、のちに宮廷にも認められ、狩野派など一流画壇の絵師たちと並んで仕事を請け負うようになった。

町の絵師の出身としては異例の「法橋(ほつきよう)」に叙任(じよにん)され、今日に残るふすま絵や屏風(びょうぶ)絵の名作を数多く描いている。「法橋」とは、法橋上人位の略で、

法眼(ほうげん)の次に位し、律師に相当する僧位で、五位に准ずる位(くらい)であり、中世・近世には医師・画家などにも与えられた。

俵屋宗達は、のちの尾形光琳(こうりん)やその流れを汲む琳派(りんぱ)に強い影響を与えている。

俵屋宗達 『風神雷神図』

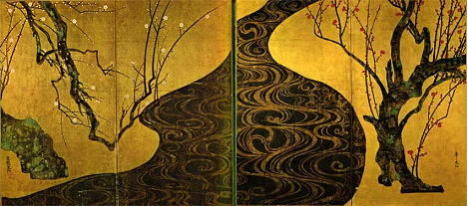

尾形光琳(こうりん)は、俵屋宗達を師と仰ぎ、王朝文化の古典を学びつつ、明快で装飾的な独特の作品を残した天才画家である。その非凡なデザイン感覚は「光琳模様」という言葉を生み、現代に至るまで日本の絵画、工芸、デザイン等に与えた影響は大きい。

画風は大和絵風を基調にしつつ、晩年には水墨画の作品もある。

近代の量産された襖の絵柄の原型となった大画面の屏風絵のほか、香包、扇面、団扇などの小品も手掛け、手描きの小袖、蒔絵などの作品もある。また、実弟の尾形乾山の作った陶器に光琳が絵付けをするなど、その制作活動は多岐にわたっている。

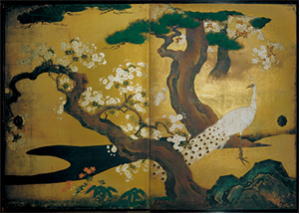

『紅白梅図屏風』は、光琳の最高傑作とされている。

尾形光琳 『紅白梅図屏風』 尾形光琳 『紅白梅図屏風』

師・宗達の『風神雷神図屏風』に圧倒された光琳は、師を超える作品を残そうと決意し、晩年にこれを描いた。 左の白梅が老木、右の紅梅が若木で、両者の間を流れる川は「時の流れ」を象徴しているという。

四曲二双の構成で、各双の左右の真ん中を見ると、片側は梅の枝が鋭角を描き、片側は川と枝が曲線を描いている。

このような直線と曲線の対比や、梅の静と水流の動、老木と若木、抽象的な川に対してリアルな梅と、画中構成が相対峙するという構図は、まさに光琳の独創であり、その天才ぶりを発揮している。

この俵屋宗達の図案を版木に彫り、印刷してから料紙にする仕事を担当したのが紙師宗二である。

紙師(かみし)宗二は、光悦の芸術村活動に参加した工芸家で、紙師(かみし)の文字は、紙を漉く工人を意味するのではなく、唐紙師の意で称されている。

唐紙の版木

光悦の発想と宗達の意匠に、さらに宗二の加工技術が調和して、美しい「から紙」の料紙が生み出されたのである。

芸術村で作られた「から紙」は、ほとんどが嵯峨本の出版用の料紙や詠草(えいそう)料紙(りょうし)であったが、近世の京唐紙師の一部にその技術が伝承され、京から紙の基礎を築いたともいえる。

京からかみの紋様のなかに光悦桐や、宗達につながる琳派(りんぱ)の光琳(こうりん)松、光琳菊、光琳大波などのデザインがある。

■唐紙屋長右衛門

『雍州府志(ようしゅうふし)』(儒医であり歴史家の黒川道祐のまとめた山城国の地誌。「雍州」とは古代中国の都長安を含む地域名で、それに倣って京を含む山城国の雅称とした)に、京の唐紙師(からかみし)について

「 いまところどころ これを製す しかれども東洞院二条南の岩佐氏の製するは 襖障子を張るのにもっともよし もっぱらこれを用いる 」

とある。さらに安永(あんえい)6年(1777)木村青竹が編纂した、諸国産紙の種類・産地など著した『新撰(しんせん)紙鑑(かみかがみ)』には、「

京の東洞院 平野町あたりに唐紙細工人多し 」

とある。

唐長の版木と唐紙

また元禄(げんろく)2年(1689)刊の『江戸惣(そう)鹿子(かのこ)』には、13人の唐紙師の名がある。『江戸鹿子』は、江戸の名所案内と買い物案内の性格を持つもので、地方から江戸へ出て来た人々に大いに重宝され利用された。

ここには、江戸の塗物屋、糸屋、本屋、合羽屋、鏡屋、仏具、経師屋、三味線屋、細工屋、水菓子屋、紙屋、染屋、ろうそく屋、唐傘屋、足袋・小間物屋、扇子屋、指物屋などあらゆる買い物案内が掲載されている。

商人買物案内

そのため元禄(げんろく)3年(1690)には、浮世絵の始祖と言われている高名な菱川師宣(ひしかわもろのぶ)の挿絵を加えた『増補江戸惣鹿子名所大全』として刊行された。

さらに寛延(かんえん)4年(1751)さらに全面改訂版の『再訂江戸惣鹿子新増大全』が刊行されている。

文政(ぶんせい)7年(1824)の『商人買物案内』には、唐紙屋(からかみや)として8軒の名があがっている。

現在も続いている京唐紙師の唐紙屋(からかみや)長右衛門(ちようえもん) (唐長(からちよう))の家系を継ぐ『千田家文書(もんじよ)』に、

天保(てんぽう)10年(1839)に唐(から)紙師(かみし)が13軒あったと記されている。

唐長の唐紙見本

からかみの紋様は、当初「唐紙」の唐草や亀甲(きっこう)紋様などの幾何紋様が主流で、近世にはいって光琳(こうりん)派などの絵画の技巧的な装飾文様が多用されるようになった。

京の唐紙屋仲間の多くは、元治(げんじ )元年(1864)の蛤(はまぐり)御門(ごもん)の変で多くの版木を焼失してしまった。

唐紙屋(からかみや)長右衛門は、「蛤御門(はまぐりごもん)の変」の時、タライに水を張り、目張りした土蔵に版木を入れて、戦乱の火災から唐紙の版木を守り抜いたという。

唐長の版木

蛤御門(はまぐりごもん)の変は、幕末の長州藩が尊皇攘夷を掲げて朝廷を擁していが、佐幕派の会津藩と手を握った薩摩藩によって、尊王攘夷派公家7名とともに京から放逐されたことを起因としている。

さらに、新撰組によって長州藩の過激志士たちが、池田屋で惨殺される事件が起こった。これを契機に、長州藩の勢力回復をねらい、

「長州藩主父子の名誉回復と、京都から追放された尊王攘夷派公家7名の赦免」

を名目に、長州藩過激派の三家老が兵を率いて上洛し、元治(げんじ)元(1864)7月、会津・薩摩・幕府連合軍と、京都御所(現京都御苑(ぎよえん)蛤御門・堺町御門)附近で戦い、長州藩は敗北した。

その後幕府は、長州征伐を二度も試みたが、いずれも長州兵に撃退されている。

ついでながら、のちに薩摩藩は、坂本龍馬の斡旋で長州藩と密盟し、やがて倒幕の兵を挙げたことは有名な史実である。

影日向橘 影日向橘

さて、話をもどす。

蛤御門(はまぐりごもん)の変で版木の焼失を免れて、明治以後に残った唐紙屋は、唐紙屋長右衛門を含めてわずかに五軒であった。

しかし、その殆どは東京の量産体制の唐紙に押されて、大正時代に廃業し、現在も京唐紙の伝統を守り継いでいるのは唐紙屋長右衛門、すなわち「唐長」の千田長次郎氏のみである。

唐長には約600枚の版木がある。これらは、十二枚で一面の襖になる十二枚張り判と十枚張り判そして五枚張り判とがある。

十二枚張り判は、ほとんどが江戸時代のもので、版木の大きさは約、縦九寸五分、横一尺五寸五分である。

天明(てんめい)八年(1788)の大火で版木を全て焼失し、再刻されたもので、最も古いものは「寛政(かんせい)4年6月 唐紙屋(からかみや)長右衛門 彫師平八」と墨書されている。

十枚張り判は明治・大正期のもので、縦一尺一寸五分、横一尺五寸五分である。五枚張り判は、大正・昭和期のもので、十枚張り判の横 幅を二倍にしたもので、横三尺一寸と間似合紙(まにあいし)の寸法に合わせてある。

これらの版木の材質は、サクラやカツラのものもあるが、ほとんどはホオノキで作られている。

ホオノキは、モクレン科の落葉高木で、全国の山林に見られ、樹高30m、直径1m以上になるものもある。材質は堅く、ヤニが少なく加工しやすいため、版木の他、下駄の歯(朴(ほお)歯下駄)や日本刀の鞘にも用いられた。

これらの多くの版木から、華麗で多彩な京唐紙が摺(す)り出されて、日本の伝統工芸としての唐紙が作り続けられてきたのである。

千田家の先祖は、もともと摂津国出身の北面の武士であった。事情は不明ながら初代長右衛門が、その晩年に唐紙屋(からかみや)を始めたと伝えられている。

北面の武士とは、上皇・法皇・女院の御所(院)の北面に詰め、近侍した武者のことをさす。

四位の者を上(しよう)北面、五位・六位の者を下(げ)北面と呼び、院の武力組織の中心であった。白河院のとき初めて設置されている。

初代長右衛門の没年は貞享(じようきよう)四年(1687)11月となっており、「唐長」の伝統は300年をすでに越えている。ちなみに千田家の元当主の竪吉氏は十一代目である。

■京からかみの技法

江戸の唐(から)紙師(かみし)を「地(じ)唐紙師」ともいうが、これは京を本場とする呼称である。

その江戸から紙を「享保千型」ともいい、享保(きようほう)年間(1716~36)に多様な紋様が考案され、江戸から紙が量産されたからその名がある。

江戸から紙は、江戸という大消費地を控えて需要が多く、「から紙」原紙は近くの武蔵の秩父・比企郡で産する細川氏を用いた。細川氏は純楮(こうぞ)の生漉(きずき)紙で「生唐(きから)」とも呼ばれていた。

これに対して、京から紙は越前奉書紙や鳥の子紙などの高級な加工原紙を用いて、伝統技法と王朝文化の流れを汲む洗練された紋様を摺って、京から紙の伝統を守り、それを誇りとしていたのである。

刷毛でキラを篩にのせる 版木に篩で雲母をのせる 刷毛でキラを篩にのせる 版木に篩で雲母をのせる

京から紙師の意気を示すものとして、八代目の唐紙屋長右衛門が、明治28年の第四回内国(ないこく)勧業博覧会に出品した時の審査請求書に、「東京 大阪地方ニ於ケル製品ハ ―粗製ノ上 同業者競争ヲ起コシ 益々濫造(らんぞう)ニ流ルゝノ傾向ナリ 之(これ)ニ反シテ京都製品ニ於テハ 紙質其他(そのた)原料等ヲ撰(かんが)ミ、―白地雲母唐紙ノ如キハ 京都ノ水質ニ適シ 他ニ比類ナキ純白善良ナル品ヲ製ス 故ニ下等室壁張ニハ適セザルモ 上等室壁張唐紙等ハ 悉(あまね)く京都ニ注文アリ 之レ我京都功者ノ名誉ナリ」

とある。

版木に紙をのせる 手でなでて摺る

時代の流れで量産の必要性から、やや粗製濫造(そせいらんぞう)(多く乱製すること)の傾向にある東京大阪の唐紙屋に対し、伝統を重んじる京都の伝統工芸的職人の唐(から)紙師(かみし)の意地が示されているといえる。

京唐紙の技法の概略は、地紙に、まず礬水(どうさ)を引き、顔料あるいは染料で染める。そして具あるいは雲母を溶き、姫糊を加え、布海苔(ふのり)(海藻を原料とした糊。フノリ)、膠(にかわ)、合成樹脂などを適宜に調合した顔料を、大きな篩(ふるい)い塗って、版木にまんべんなくつける。

次ぎに紙を版木の上に置いて、手のひらでこすり紋様を摺る。その紙に篩(ふるい)でまた顔料で塗り、手のひらで摺(す)ること、二度三度と繰り返して、量感のある、ふっくらと摺(す)り上げて仕上げる。

何回も篩で雲母をのせる 紙をゆっくり離す

京から紙は、版木に柔らかいホオノキを用い、刷毛でなく篩で顔料を塗り、バレンでなく手のひらで摺(す)り上げ、独特の暖かみのある京から紙が作られるのである。また、版木による型押しの技法のほかに型紙による技法もある。

固めによく練った雲母粉を、竹ベラでこの型紙の紋様部分を埋めていく。

摺り上がった文様「梅の丸」

この他にも漆(うるし)型押し技法や、金箔・銀箔の箔押し、糊を付けた筆で紋様を描いて金銀砂子(すなご)を振り掛ける砂子(すなご)振りなどの技法も用いられた。

さらに京独特の揉み紙技法もあった。揉み紙の技法は、熟練した指の動きで各種の揉み紋様を表す技法で、上層と下層に違った顔料を塗って、揉み皺によって上層の顔料が剥落(はくらく)し下層の顔料が微妙な線となってあらわれ、独特の紋様を作る。

揉み方には十五種類があり、この揉の技法に各種の型押し技法を組み合わせた手の込んだ、から紙もあった。このような京から紙の伝統は、手間暇を惜しまず、量産効果を望まず、ひたすらに伝統工芸の手作りの誇りを保ち続けたのである。

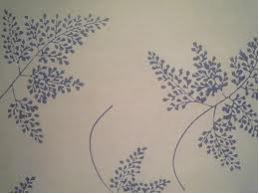

■京からかみの紋様

襖は、明かり障子のような特定の機能を持たず、たんに室内の間仕切りとして「隔(へだ)て」の役割しか持っていない。

それでいて、構造的な壁面と違って、その部屋のもつ役割や個性や、室礼(しつらい)として重要な役割を果たしている。

その部屋の果たすべき室礼(しつらい)目的や雰囲気は、襖に描かれた紋様によって、大部分が決定されているのである。

格式を重んじる応接間としての書院と、やすらぎを得る家族の居間とは、自ずから襖の紋様の果たす役割が異なる。

格式のある書院 寺院の広間

さらに、その家の主の社会的立場や好みによっても、襖の紋様は異なった。

公家と武家では、それぞれの格式がことなり、用いた襖の絵柄が異なった。

とくに武家の書院では、武家としてのその格式を重んじた。

当然、寺院でもその格式がことなり、また広間が多いことから、張られる襖の絵柄がことなった。

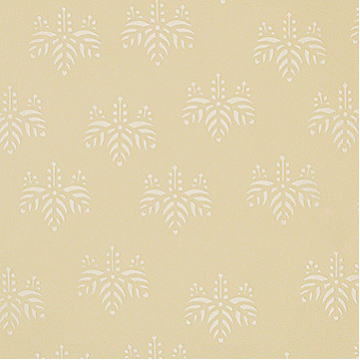

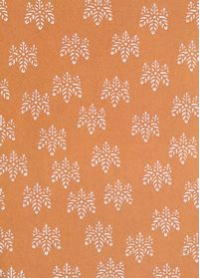

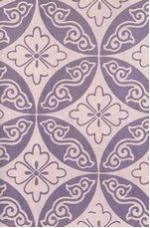

襖の紋様を大別すると、公家好み、茶道好み、寺社好み、武家好み、町家好みに分けられる。

・公家好みの紋様

位階と伝統を重んずる公家らしく、襖の紋様には有職紋様(ゆうそくもんよう)が多い。

有職紋様には幾何紋が多く、松菱、剣菱、菱梅などの菱形が目立ち、武家や町家向けにも流用されている。

有職紋様(ゆうそくもんよう)とは、平安時代以来、家格・伝統・位階に相応して公家の装束(しようぞく)・調度につけた文様のことである。

雲鶴(うんかく)・立涌(たちわき)・小葵(こあおい)・浮線綾(ふせんりよう)・幸菱(さいわいびし)などがある。いずれも唐朝の文様を単純化したもので、一般に日本の文様の基調をなしている。

唐草(からくさ)紋様は中国の影響で古くから用いられ、想像上の動物や植物を図案化した宝相華(ほうそうげ)唐草や鳳凰(ほうおう)丸唐草がある。

有職紋様 丸唐草紋様

宝相華(ほうそうげ)唐草は、中国の唐代および我が国の奈良・平安時代に盛んに装飾として用いた唐草模様の一種で、花模様のように見えることから名づけられ、宝相華文ともいう。

このほか牡丹唐草、獅子丸唐(から)草、菊唐草などがある。松唐草、桐唐草、桜草唐草などは、有職紋様から発して和風紋様として広く用いられ親しまれている。

藤立涌紋様 青海波(せいがいは)

京から紙の有職紋様としては、東大寺紋様や花鳥立涌紋(たちわきもん)がある。立涌紋は公家装束に多く用いられ、相対した山形の曲線を縦に連ね、向き合った中央はふくれ、両端はすぼまった形の図案のことである。

中央に描いた紋様によって雲立涌、牡丹立涌、藤立涌、桜橘立涌などがある。桜橘立涌は、右近の桜、左近の橘にちなんでいる。

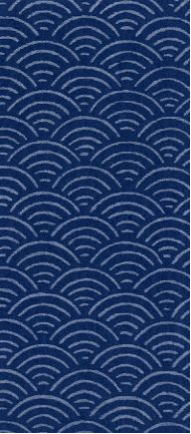

宮廷雅楽(ががく)に伝承されている「青海波(せいがいは)」の装束紋に由来する青海波は特に有名である。

この装束では、青海の波と千鳥の模様をつけ、また千鳥の螺鈿(らでん)の太刀を帯びる。

舞楽(まいがく)中最も華麗優雅な名曲とされ、青海破、青海楽(がく)ともいう。

雲に瑞鳥を配した雲鶴紋(うんかくもん)は、今も京都二条城の襖を飾っている。このほか鳳凰(ほうおう)の丸、萩の丸、梅の丸などの丸紋も公家好みとして多用された。

・茶道好みの紋様

茶道(さどう)の家元は、独自性を重んじる禅宗文化の影響で、それぞれの家元の好みの紋様を版木に彫らせて、独自の唐紙を茶室に張らせた。表千家の残月亭には、千家大桐と鱗鶴(りんかく)が使われている。

桐紋は、唐紙紋様の中で最も多く、平安時代は皇室の専用であったが、のちに公家や武家にも下賜(かし)されて多彩に変化した。

太閤秀吉の好んだ花大桐は、花茎が自由な曲線で左右に曲がり、葉形に輪郭がある。

千家大桐紋様 松葉紋様

千家大桐は、花茎が直線で葉形に輪郭がない。これは太閤秀吉の花大桐が版木を用いたのに対して、型紙を用いて胡粉(こふん)を盛り上げた技法の違いである。

このほか茶道の好みの桐紋には、千家小桐、変わり桐、光悦桐、光琳桐(蝙蝠(こうもり)桐)、兎桐、布袋(ほてい)桐、お多福桐などさまざまな意匠がある。

千家小桐紋様 遠州輪違紋様

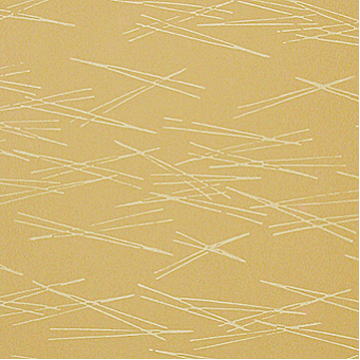

松葉紋様も茶道好みで、茶道の家元では11月中旬の炉開きから3月頃まで、茶室の庭には松葉を敷く習わしがあり、このしきたりに由来した図案である。

表千家の不審庵には千家松葉(こぼれ松葉ともいう)、裏千家には敷松葉が好まれている。

裏千家好みには、小花七宝、宝七宝、細渦、松唐草などの図案を工夫している。

このほか表千家好みには、唐松、丁字形、風車置き上げ、吹き上げ菊などがある。

武者小路千家では、吉祥草を特別に好みとし、壺型の土器を散らした「つぼつぼ」は、三千家共通に用いられている。このほか小堀遠州の流派には、遠州輪違(わちがい)いを用いている。

茶道の家元での紋様は、ほとんどが植物紋様で、整然とした有職紋様(ゆうそくもんよう)のような幾何紋様は見あたらない。茶道の精神は、俗世間を超越した精神的高揚を重んじる侘茶(わびちや)の世界であり、秩序正しい有職紋様はそぐわないのである。

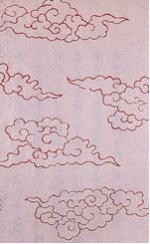

・寺社好みの紋様

寺院の大広間などに使われている紋様には、雲紋が目立っている。

大大雲(だいおおぐも)、影雲、鬼雲、大頭(おおず)雲などで、これに動物を配した雲鶴紋、竜雲紋などがある。

京都の寺院では、桐雲は一般的である。

影雲紋様

高台寺の高台寺桐、清涼寺の嵯峨桐、西本願寺の額桐などの桐紋がある。

また西本願寺では下り藤を特に好み、東本願寺でも八つ藤を用いている。

東本願寺の抱き牡丹は同寺院の象徴として用いられ、ほかに抱き牡丹立涌、六篠笹などがある。

知恩院好み抱き茗荷(みようが)と三菱葵丸立涌である。三菱葵は徳川家の独占であるが、知恩院は家康の生母の菩提寺であるため使用が許されていた。

抱き牡丹紋様 抱き牡丹紋様

一般の葵紋は双葉葵を用い、神社の代表的なものとして加茂神社が、神紋の双葉葵を用いている。

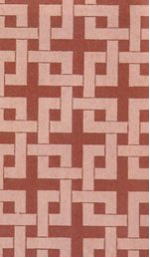

・武家と町屋好みの紋様

武家好みには、雲立涌、宝尽し市松、角つなぎ、小柄伏蝶、菊亀甲(きっこう)のような有職紋様の系譜の整然とした堅い感性のものが多い。

角つなぎ紋様 雲鶴紋様

また唐(から)獅子や若松の丸、雲に鳳凰丸、雲鶴、桐雲なども公家や寺院で用いられた図案の系譜に属する。

町家好みは、豆桐や小梅のように、つつましさを持ちながらも、光琳小松、根引松、影日向菊(ひなたきく)、枝垂れ桜のような、琳派の装飾性の高い紋様を好んだ。

根引松紋様 光悦桐紋様

琳派紋様は、京の唐紙師たちが嵯峨の芸術村の強い影響を受けて、洗練された唐紙紋様として多様化したものである。 琳派紋様の系譜には、枝紅葉、紅葉と流水、竜田川(たつたがわ)、光悦桐、光悦蝶、荒磯、光琳大波、光琳菊、光琳小松などがある。

幾何紋様は直線、曲線、渦線、円などで構成され、単純な紋から複雑な紋まで多彩で、京唐(から)紙にも多く用いられている。菱形、亀甲(きっこう)、麻葉、市松、丸紋、渦紋、輪違(わちがい)などが多用されている。 また寺社や名家では家紋を襖障子に用いる事も多かった。

pageTOP

■生漉き唐紙

京から紙が、越前奉書紙や鳥の子紙など高級な紙を用いたのに対して、江戸から紙は、西の内紙、細川紙、宇陀紙などを用いた。

西の内紙は、常陸(ひたち)の久慈川上流地域の那珂郡西の内で漉かれた純楮(こうぞ)紙の黄褐色の厚紙で、丈夫で保存性が良い紙である。水戸藩の保護の下、常陸特産の紙として江戸時代には高い評価を受けていた。

宝暦(ほうれき)4年(1754)刊『日本山海名物図絵』には、越前奉書・美濃直紙(なおし)・岩国半紙と並んで、西の内紙は江戸期の最上品質の紙とされている。

純楮(こうぞ)紙 黄褐色の厚紙

細川紙は、もともと紀州高野山麓の細川村で漉かれた、楮(こうぞ)紙の細川奉書を源流としており、のちの江戸期に、武蔵野の秩父・比企の両郡で盛んに漉かれるようになったものである。

細川紙では、特に比企郡小川町が有名で、「ぴっかり千両」という言葉があった。

「天気さえ良ければ一日千両になる」

と言われたほど繁栄し、江戸町人の帳簿用や襖紙加工原紙として利用された。

東秩父和紙の里

小川の和紙が、いつの頃から作られ始めたかは、よく分かっていない。しかし、奈良の『正倉院文書(もんじよ)』には、774年(宝亀5年)に

「武蔵国(主に今の東京・埼玉)紙480張、筆50管」

が納められていたという記録があり、当時の武蔵国ですでに紙と筆を作っていたことがわかる。

当時の武蔵国には、朝鮮からの渡来人が多く住み、彼らによって紙漉の技術も伝えられ、広められたと考えられている。

細川紙は紙の地合がしまって、紙面にけばだち(毛羽立ち)が生じにくく、きわめて強靭な楮紙で、とくに地元に近い群馬楮を使用したものは、淡黄色の明るい紙色と光沢を示し、独特の風合いがある。

細川紙技術保存会によって今日まで技術が伝承され、昭和五十三年(1978)に、細川紙の製紙技術は重要無形文化財に指定されている。

細 川 紙見本

細川紙も、西の内紙と同様に純楮(こうぞ)の生漉(きずき)(一切他の原料を混ぜないもの)が特徴で、生(き)唐(から)(生漉唐紙の略)と称した。

宇陀(うだ)紙も同様に、大和(奈良)の吉野の産の紙で、もとは国栖(こくす)紙と呼ばれた楮(こうぞ)の厚紙で、吉野郡国栖郷で漉かれたものを、宇陀郡の紙商が大坂市場に売り出し、吉野紙専門の紙問屋があり全国に売り広められ、宇陀紙の名が広まったものである。

ついでながら「吉野紙」としては極薄様(ごくうすよう)の紙として名高く、『七十一番歌合』に、

「忘らるる我が身よ いかに奈良紙の薄き契(ちぎ)りは むすばざりしを」

とあり、奈良紙すなわち吉野の延紙(のべがみ)(鼻紙)の薄さを

「 やはやは(やわやわ)」

と、みやびやかに呼んで、公家の女性たちはその薄さを愛した。

吉野紙見本

また、その特性を活かして「油こし」や「漆(うるし)こし」に利用され、全国にその名が知られていた。

宇陀紙は、吉野で漉かれた杉原紙(中世の武士社会に最も流通した中葉の楮(こうぞ)紙で、本家播磨の杉原紙を各地で模造した)を源としており、江戸でも多く流通し江戸から紙に用いられた。

■更紗型染め

江戸期の人工は100万を越えて紙の需要も大きく、唐紙の普及と、大火が相次いだことで、唐紙の需要が急拡大して、関東の紙漉郷は、江戸市民に日用の紙を供給する重要な役割を果すようになってゆく。

そして明治期以降は、生産量で襖紙の業界を東京がリードするようになってゆく。

江戸からかみの紋様絵付けは、木版摺と共に、生産効率のよい更紗(さらさ)型染め(捺染(なつせん))が多く用いられた。

更紗型染め

木版に絹篩(ふるい)を通して絵具を移して摺(す)る木版摺(す)りは、やわらかい風合いがあるが、型染めの捺染では硬く鋭い鮮明な紋様がやや冷たい感じとなる。

しかし型染の捺染では型合わせができるため、多くは三枚から四枚の型紙を用いて染める多色摺の追っかけ型を用いた。

江戸では、しばしば大火に見舞われ版木を消失することが多く、応急にから紙を作る必要に迫られ、型紙の捺染を用いたものが発展し主流となった。

江戸小紋

江戸からかみのデザインは、捺染に適した小粋な江戸小紋が多用されたのが特徴のひとつといえる。

■岩石唐紙

江戸時代の建築図面では、襖障子と唐紙障子の区別が有ったようだ。

襖障子は、表面仕上げに鳥の子紙を貼り、その上に金箔を貼り、その上から極彩色の岩絵の具で絵柄を描くか、鳥の子の地肌に直接彩色あるいは墨で絵を描いたものをさした。

重要文化財 豊島家住宅建築図面

唐紙障子は、無地色紙あるいは木版で紋様を摺(す)った「から紙」を仕上げに貼った障子を指している。

から紙は、胡粉(こふん)(鉛白(えんぱく)を原料とした白色顔料で、室町期以降は貝(ばい)殻を焼いた粉末を用いた)に膠(にかわ)をまぜたものを塗って目止めをした後、雲母の粉を唐草や亀甲(きっこう)などの紋様の版木で摺(す)り込んだものである。

国産化された初期の唐紙は、斐紙(ひし)(雁皮紙(がんぴし))に花文(かもん)を施したもので、「からかみ」「から紙」と表記された。

『新選紙鑑(かみかがみ)』には、襖紙のことを「から紙」とし、

「から紙多く唐(から)紙といふ しかれども毛辺紙(もうぺんし)にまぎるる(紛(まぎ)ぎらわしい)ゆへ ここにから紙としるせり」

とある。このことは以前にも記した。

唐紙障子に貼る襖紙を、江戸時代後期には「和唐紙」と称してさまざまに改良工夫されて量産化されている。 江戸においてこそ唐紙の需要が最も多く、和唐紙も江戸で盛んにつくられた。

和唐紙は、江戸後期では三椏(みつまた)七分、楮(こうぞ)三分の原料で漉かれ、大判を特徴としている。

文化4年の「和製唐紙 紙漉屋仲間 新規議定之事」によると、幅二尺長さ四尺五分が標準寸法と

している。 このころに岩石(いわいし)唐紙という、幅三尺で長さ六尺という、いわゆる三六判(さぶろくばん)の襖一枚判も初めて漉きはじめられている。

和唐紙の紋様

石で叩いたような皺紋があったので、岩石唐紙と称した。

漉き方はいわゆる流し込み式の「留め漉き」で、紙料(しりょう)液を漉き桁に流し込んで、手で均等に分散させ、簀(す)に乗ったままの湿紙を天日で乾燥させる。

このように簀(す)のまま乾燥させると、簀(す)の目が皺紋をつけて、独特の風合いをもった唐紙となる。 一般には水を濾(こ)し終わると、簀(す)のうえに紙層を載せたまま、紙床にうつ伏せにして、静かにめくるように簀(す)だけをはがし、漉き上げた湿紙を紙床に重ねて行く。

■泰平紙

岩石唐紙の皺紋をさらに工夫改良して、皺紋をより目立たせたものが、泰平紙(たいへいし)(太平紙)である。漉くときの流し込みの時に、四隅に簀(す)よりはみ出すように漉きあげ、水を濾(こ)し終わった湿紙のときに、左右に引っ張ったり、前後に縮めたりを繰り返し、皺紋を大きくつくり乾燥させる。

皺紋 揉み紙

乾燥すると岩石唐紙の皺紋よりもくっきりとした皺紋の凹凸ができる。

『楽水紙製造起源及び沿革』によると、

「天保(てんぽう)14年(1843)初めてこれを製し 将軍家斉(いえなり)公の上覧を かたじけなふせしおり 未だ紙名なきを以て 泰平の御代にできたればとて 泰平紙とこそ下名せられたり」

とある。この泰平紙は、皺紋だけでなく染色したり、透かし文様を入れてふすま障子用に用いられた。

泰平紙の製法について『明治十年内国勧業博覧会出品解説』によると、

「漉框(かまち)(漉桁)に紙料を注ぎ入れてから、竜・鳥・草花などの画紋を描き、引き上げて水分がやや滴下したときに、簀(す)を六~七回振り動かして皺紋をつくる。」とある。

■楽水紙

皺紋を特徴とする泰平紙に対して、海藻を漉き込んで独特の紋様をつけた、襖一枚の大きさ、いわゆる三六判の紙を楽水紙という。

泰平紙を創製したのは、玉川堂田村家二代目の文平であったが、楽水紙もやはり田村家の創製であった。

楽水紙 漉桁の枠に紐をつけ滑車で操作し三六判を漉く 楽水紙 漉桁の枠に紐をつけ滑車で操作し三六判を漉く

玉川堂五代目の田村綱造の『楽水紙製造起源及び沿革』によると、

「和製唐紙の原料及び労力の多きに比し、支邦製唐紙の安価なると、西洋紙の使途ますます多きに圧(お)され、この製唐紙業の永く継続し得べからざるより、ここに明治初年大いに意匠工夫を凝らしし結果、この楽水紙といふ紙を製することを案出し、今は玉川も名のみにて、鳥が鳴く東京の北の端なる水鳥の巣鴨の村に一つの製紙場を構え、日々この紙を漉くことをもて専業とするに至れり。

もっとも此の紙は全く余が考案せしものにはあらず、その源は先代(田村佐吉)に萌(きざ)し、余がこれを大成せしものなれば、先代号を楽水といへるより、これをそのまま取りて楽水紙と名づける」

とある。

三六判で漉いた楽水紙

玉川堂五代目田村綱造が漉いた楽水紙は、縦六尺二寸、横三尺二寸の大判であった。漉桁の枠に紐をつけ滑車で操作しやすくし、簀(す)には紗を敷き、粘剤のノリウツギを混和して、流し込み方式から、留め漉き風の「流し漉き」に改良している。

さらに染色し、紋様を木版摺することも加え、ふすま紙として高い評価を得て需要が急増した。

三椏(みつまた)を主原料とした楽水紙に対し、大阪では再生紙を原料とする大衆向けの楽水紙が漉かれるようになり、「新楽水紙」と称された。やがて、新楽水紙が東京の本楽水紙を圧迫する情勢となった。やがて新楽水紙は、東京でも大正2年には十軒を数える業者が生まれている。

大正12年の関東大震災で、復興需要の急増と、木版摺の版木が焼失したのに伴い、新楽水紙が主流となったのである。

昭和12年(1934)には、東京楽水紙工業組合が組織され、昭和15年には組合員35名、年産450万枚にも達し最盛期を迎えた。

しかし、太平洋戦争後には、品質に勝る越前鳥の子や、量産に適した輪転機による多色刷りの新鳥の子ふすま紙に押されて自然に衰滅した。

pageTOP

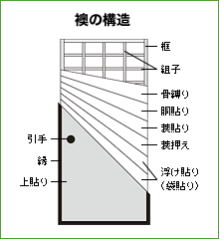

■襖の下貼り

襖は、から紙を襖の上張り(表張りともいう)として仕上げに使用するが、それまでに多くの下貼りが行われている。

下貼りの工程は、骨縛(ほねしば)り、蓑(みの)貼り、べた貼り、袋貼り(浮(うけ)貼ともいう)、清貼りなどの工程があり、種々の和紙を、幾重にも丁寧に張り重ねてできあがるのである。

「骨縛(ほねしばり)」は、組子に最初に張り付けるもので、組子骨に糊を付け、手漉き和紙・茶チリ・桑チリなどの繊維の強い和紙を、障子のように直接貼付ける。

霧吹きをすると和紙の強い繊維が収縮して、組子骨を締め付け、ガタがこないようにする重要な役目を担っている。

「打ち付け貼り」は、骨縛り押え貼りともいわれ、骨縛りをより強固にするための重ね張りとともに、骨が表面に透けないようにする透き止めの効果もある。

「蓑貼り」は、框(かまち)に糊付けし、少しずつずらしながら蓑のように重ねて貼る。これを二回~四回繰り返す。これは重要な工程で、組子骨の筋の透け防止と、襖建具の裄(ゆき)(ふくらみのある)をだす。さらに、蓑貼りが作り出す空気の層は、断熱保温効果と吸音による防音効果も果たしている。

「べた貼り」は、紙の全面に糊をつけて貼り、蓑貼りの押さえの役割を持っている。

「袋貼り」は、半紙または薄手の手漉き和紙や茶チリなどの紙の周囲にだけに、細く糊を付けて袋状に貼る。袋状に浮かして貼るので「浮(う)け貼り」ともいい、奥行きのある風合いを完成させる。

「清(きよ)貼り」は、紙の全面に薄い糊を付けて張る。これは、裏と表で異なる材質の表面紙を貼るとき、紙の引きの差による反り防止の目的で使用する。

これらの幾重にも和紙を張り重ねていく工程は、組子の障子の格子(こうし)を紙の引きで固定し、木材のひずみを防止するとともに、裄(ゆき)のある風合いをもたせて仕上げるためのものである。

骨縛りは、引きの強い反故紙(ほごし)を用い、中期工程には湊紙(みなとがみ)(和泉の湊村で漉かれた漉き返しの紙で、薄墨または鼠色の紙)や茶塵(ちゃちり)紙(楮(こうぞ)の黒皮のくずから漉いた紙や、故紙を再生したしたもので単に塵紙ともいう)を用い、清貼の工程には、粘りの強い生(き)漉きの美濃紙・細川紙・石州半紙などが用いられた。

手漉き和紙の反故紙の骨縛(ほねしばり)

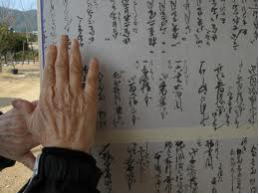

骨縛りに使用された襖の下張りの反故紙(ほごし)から、歴史的に貴重な文書が度々発見されている。

特に福井県武生市(現越前市)にあった逍遥園(しようようえん)の襖の解体から、松井耕雪宛の書簡等61点が確認されている。松井耕雪は越前武生の豪商で、私財300両を藩に献じて藩校「立教館」を創立した事で名がある。

逍遥園は、幕末の武生の豪商松井耕雪が、万延元年(1860)に日野川左岸(現武生市姫川)に建てた松井家の広壮な別荘で、池や小高い丘のある広大な庭があったという。

建立から130年後の平成2年に取り壊されている。

蓑貼り

板戸や明かり障子は、建具職人によって作られるが、ふすまは一般に建具とは言わず、「襖」といい、経師や表具師によって、幾重にも紙を張り重ねることによって襖となってゆくのである。

建具というのは、基本は木工の技術によって仕上げられるが、襖は組子の上へ、幾重にも和紙を貼り重ねる、まさに経師や表具師の仕事で、紙貼りの技術によって仕上げられるから、建具とは別物のなのである。

骨縛りに使われていた松井耕雪宛手紙

紙質を変え、張りの仕口(しくち)をかえ、紙を幾重にも張り重ねていくと、ふすまは丈夫になるとともに、吸音効果や断熱効果、そして調湿効果やフィルター効果による空気浄化作用など、自然素材のもつ人に優しい機能を発揮するのである。

そして、ぴんと張りつめたなかにも、ふっくらとした柔らかい味わいで、落ち着いた和風の雰囲気を醸(かも)し出す。

近代的な合板を使った建具とは、その趣きがことなるばかりでなく、その自然素材のもつ調湿効果、断熱効果、空気浄化作用などのハーモニーが、住環境を快適にするだけでなく、住まいそのものを永続させる効果がある。

落ち着いた和風の雰囲気

住まいそのものにも、適度な自然な通気による調湿が必要なのである。

故に近年の合板やアルミサッシを多用した高気密住宅では、結露問題やシックハウス問題を引き起こし、さらには伝統的自然素材の和風建築に比較し、住宅寿命が短いことを知るべきである。

■ふすまの語源

「ふすま」の語源には諸説ある。

百科事典の『和漢(わかん)三才図絵(さんさいずえ)』では、帳台(ちようだい)すなわち主人の寝間に建て巡らした衝立障子から発展したもので「寝間(臥す間)障子」としている。

京都御所の御帳台

本居宣長(もとおりのりなが)の随筆集『玉勝間(たまかつま)』や、谷川士清の我が国最初のあいうえお順に並べられた国語辞典の『和訓栞(わくんのしおり)』などでは、「衾(ふすま)障子」としている。

つまり寝具(布団)のことを衾(ふすま)といい、衾(ふすま)には軟錦(ぜんきん)という裂地(きれじ)で広い縁取りがされていた。

寝所に巡らせた衝立障子も、軟錦(ぜんきん)という裂地(きれじ)(簾や畳にも装飾の縁取りを付ける)で縁取りをしていて、その形が衾(ふすま)に似ていることから「衾(ふすま) 所の衾(ふすま)障子」と呼ばれたとしている。

財団法人「風俗博物館」の蔵品のなかに「公事(くじ)屏風」と題された六曲屏風(びようぶ)一双がある。

絵絹を用い、軟錦で縁取りし、一扇ごとに一場面の宮廷行事を繊細に描いたものである。

いずれにしても、平安時代はたんに「障子」とよび、のちに「から紙障子」と呼ばれるようになり、「襖障子」と表記されるようになるのは、室町期からである。

軟錦で縁取りされた公事屏風

襖障子の文字の初出は、文安(ぶんあん)元年(1444)に成った漢和辞書、『下学集(かがくしゅう)』にみられる。

『大乗院寺社雑事記』(興福寺別当の「尋尊大僧正記」)の文明(ぶんめい)3年(1471)12月19日の条に、

「百五十文 唐(から)紙手間代」

12月23日の条に

「百八十九文 襖紙」

とあり、唐(から)紙と襖紙を区別している。さらに、

「杉原紙百八十九文 襖紙三帖」

とあり、襖紙に杉原紙を使用したことが記されている。

唐紙障子は紋様のある「から紙」を張ったもの、襖障子は純白の杉原紙、越前鳥の子紙、間似合紙(まにあいし)などを張ったものを指していた。

源氏物語の再現 襖に軟錦で縁取 風俗博物館

また白地に絵師による絵付けや文字を書くことも多かった。

純白の紙を張ったのは、本来「ふすま」には木綿(ゆふ)で織られた白妙(しらたえ)(梶(かじ)の木などの皮の繊維で織った白い布)や白絹(しらぎぬ)が張られていたものの代用からきている。

伊勢貞丈(さだたけ)の『安斎随筆』には

「袍(ほう)の裏のあるのを襖といい、障子の裏も表もはるので襖という」

とある。

袍(ほう)とは、外衣(そとぎぬ)・上着のことで、「うえのきぬ」といい、衣冠束帯(いかんそくたい)(公家の正装。江戸中期以降、衣冠と束帯の違いが意識されなくなってからできた語)の時に着た上着のことで、裏地を張ったものを襖といった。

うえのきぬ 衣冠束帯

いろいろな模様をつけ、位階によって色が異なった。

「うえのきぬ」と同様に、表も裏も張るという意味で、襖という字が当てられているとしている。

しかし、「ふすま」は寝るときの衾(ふすま)(寝具)を語源としており、衣偏に奥で「襖」と書くように、語源としては「衾(ふすま)障子」や「寝間(臥す間)障子」が有力とされている。

寝所の帳台(ちようだい)

衣は身体を包むものであり、奥を包むという意味もある。「奥」は入り口から深く入ったところで、人に見せずに大切にする所というのが原義で、家の中でも最も神聖なところを指し、奥は臥(ふ)すところ、すなわち寝所を意味している。

「ふすま」の「ふす」が「伏す」「臥す」に由来しており、臥す所の「床」は「とこ」とも呼ばれ、寝床ともいわれた。

当時の帳台(ちようだい)は、床の上に一段高く作られている浜床(はまゆか)に畳を敷き、四隅に柱を立て四方には帷(とばり)(布を垂れ下げて空間を間仕切る)をめぐらした帷帳(いちよう)(室内に垂らして隔てとする布)の寝床であった。これが後に「たれぎぬ」から衾(ふすま)障子で囲った障子帷(とばり)を用いるようになった。帳とは、「張り巡らすもの」の意で、帳も「とばり」とも読む。「とばり」は戸張りの意で、内と外との境に張り、空間の結界をあらわしているのである。

■襖としつらい

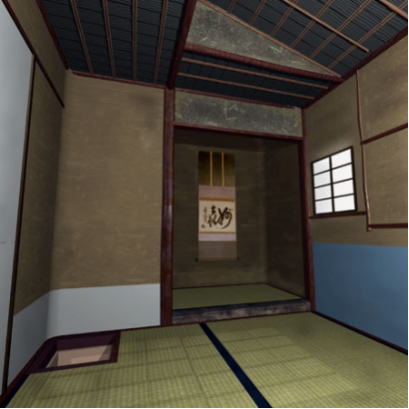

平安時代の寝殿造りの内部は、丸柱が立ち並ぶだけの、構造的な間仕切りが無い、板敷きの床の大広間形式であった。

開放的な空間を、住む人の日常生活の都合や、季節の変化や年中行事の儀礼や接客饗宴などに応じて、几帳(きちょう)や屏風(びょうぶ)や障子などによって内部を仕切り、帳台や畳その他の調度を置いて、その都度適切な空間演出を行った。このような室内の設営を「しつらい」と呼んだ。

几帳を使用した室礼

「しつらい」には「室礼(しつらい)」とか「舗設(しつらい)」などの漢字を当てている。

大和言葉としての「しつらい」の「し」は、「為(し)」で「する」という意であり、「つらい」は「つれあう」や「つりあう」の意で、その時々の情況に応じて「連れ合う」あるいは「釣り合う」ように「する」ことだという。

その時々の季節や住む人の格式や生活様式、行事としての儀式の状況などに調和し融和するように、さまざまな障屏具(しようへいぐ)(室内の間仕切り用具)で「しつらえ」た。

高島藩主諏訪家伝「竹取物語絵巻」の室礼

「しつらえ」のための主要な間仕切りであった障子が、今日の「ふすま」の原型をなしているのである。

平安時代の寝殿造りの「しつらい」の間仕切りとしては、まず建物の外部と内部を隔(へだ)てる蔀戸(しとみと゛)、蔀戸(しとみと゛)に沿ってかける御簾(みす)がある。さらに御簾には外側にかける覆(おお)い御簾(みす)と内側にかける内簾がある。

冬には御簾の内側に重ねて壁代(かべしろ)という帷(とばり)をかける。

室内には、いわば帷で作った衝立ともいえる几帳(きちょう)を置いたり、絹や布地の引き幕に近い間仕切りの引帷(ひきとばり)や軟障(ぜんじよう)(ぜじょう、とも読む)で小空間を間仕切った。

軟障(ぜんじよう)とは、殿上で用いる垂れ絹の壁代(かべしろ)で、装飾もかねて表面に唐絵(からえ)・大和絵を描き、周囲にへり(縁)をつけ、乳(ち)(みみとも読み、縁に竿・ひもなどを通すためにつけた小さな輪)に綱を通して張る。

さらには屏風や衝立障子、衝立障子の発展的形態として、木格子の表裏に絹や布地や和紙を張り、黒塗りの縁をつけた衾(襖)障子などを用いた。

几帳(きちょう)で室礼(しつらい)された源氏物語の場面

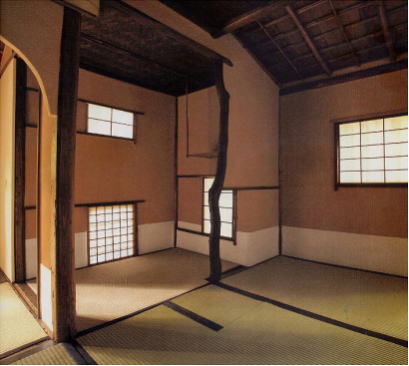

なかでも、「しつらい」の間仕切り具として最も重要な「障子」は、平安時代にさまざまな形式の障子が考案されている。

仕上げ材料によって絹障子、布障子、紙障子、板障子、杉障子、そして副障子(押障子ともいい、壁として用いた)や平安末期には明かり障子などが工夫されている。

木の組子格子の表裏に、絹や和紙を張り重ねた障子が衾障子あるいは襖障子と呼ばれた。

板障子も、板を下地として紙や布を張ったもので、柱間にはめ込んで壁として用いた副障子である。

間仕切り建具としての発展的形態から見ると、「障子」は、衝立の原型といえる台脚の上に立てる衝立障子が原型である。絹障子、紙障子、板障子なども台脚の上に乗せる衝立障子であった。

左明かり障子 中央杉障子・右襖障子

衝立障子の中に、四角に窓を開け簀を張りさらに御簾をかけ、内側から外側が見えるようにした通障子(とおりしようじ)(透障子)なども工夫されている。「しつらい」として、時々の情況に調和させるように「しつらえる」ためには可動形態が便利である。マルチパーパス(多目的に利用可能な)空間としての寝殿造りは、便所や湯殿(ゆどの)さえ固定されていなかった。

衝立障子から、柱間に一本の溝を設けてはめ込む副障子が考案されたとおもわれる。

副障子は建て込み式の障子で、「しつらえ」に応じて建て込んだり、取り外したりできる可動式の壁であった。

この副障子を、鴨居と敷居という二本の溝を設けて、引き違いに動くように工夫したのが鳥居障子(通り障子)で、今日の襖の原型となったものである。

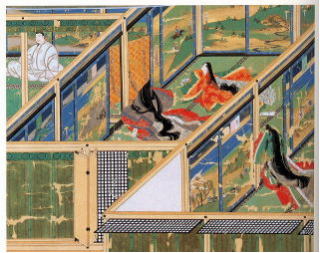

類聚雑要抄図巻 東三条殿の室礼模写

このような内部空間を間仕切る多様な障子の発明は、寝殿造りの住宅の公と私の明確な分離に基づく、住まい方の変化をもたらした重大な転機となった。

特定の機能や目的を備えた小空間への分離独立への展開は、「室」という概念をもたらした。

平安末期に明かり障子が誕生しているが、その原型は帳台と呼ばれる寝所の明かり採りの天井に由来していると思われる。帳台は、寝殿のほぼ中央に設けられた寝所で、畳を敷いて一段高くし、四本の柱を立て、帷や御簾(みす)を立て回し、後に衾障子で囲われるようになったことは前にもふれた。

御帳台 風俗博物館

帳台の柱には、天井も設けられていた。寝所とは言っても、昼間は居間として使用するため、組子格子の片面に光を透かす「すずし」(生絹(きぎぬ)。生糸で織った絹織物。精練していないので張りがありごわごわしている)を張った天井を設けて、天井からの明かり採りとしたのである。

そして、この帳台の格子天井の「明かり採り」が、後の明かり障子の原型であり、「天井」そのものが、後の書院造りで目的や機能別に小空間に間仕切された「室」に、杉板天井が設けられる原型ともなっている。

■襖と白

古来から、日本人は「白」という色を、汚(けがれ)のない清らかなもの清浄なもの、神聖なものとして特に大切にしてきた。

つまり白に無限の可能性を感じ、美しさの原点でもあったのである。古代から麻や楮(こうぞ)の繊維から衣料を作ったが、特に楮(こうぞ)の皮の繊維は「木綿(ゆふ)」と呼ばれ、剥いだ樹皮の繊維を蒸した後、水にさらして糸状に精製したものである。

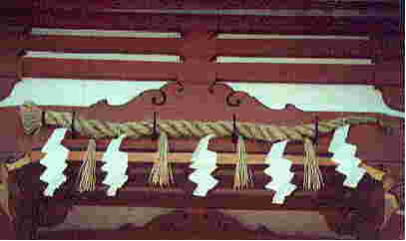

木綿(ぬさ) 津島神社拝殿しめ縄

この木綿で織った布を白く晒したものを白妙(しろたえ)と呼び、日本人の白さに対する感覚の原点といえる。

清らかな冷たい水の中を幾度もくぐらせて、何度もさらすことによって、身を浄めるようにして得られた、美しく白い繊維の木綿(ゆふ)の白さに神聖なものとしての感情が移入されているのである。

木綿(ゆふ)は「ぬさ」とも呼ばれ、幣(ぬさ)または幣帛という漢字が当てられている。

「ぬさ」は、『広辞苑』によると

「神に祈るためにささげる物、また祓(はら)いにだすもの。麻・木綿(ゆふ)・帛(はく) または紙などでつくる。みてぐら。にぎて。」

とある。木綿(ゆふ)は、神を招来するための祭具であり、神の座の飾りでもあった。

神前で舞う巫女(みこ)の持つ榊(さかき)の小枝や、神に捧げる若竹や篠などを用いた斎串( いぐし )(神聖な串のこと)に付けたり、しめ縄に垂(しで)(四手ともいう)として飾り、神聖な領域を示す結界(けつかい)(一定地域を聖域として定める境界)の象徴として用いてきた。 木綿(ゆふ)は楮(こうぞ)の皮の繊維からつくり、紙もまた楮(こうぞ)の繊維からつくる。

和紙が普及する奈良時代には、木綿(ゆふ)に代わって紙が幣(ぬさ)の座を占め、どこの神社も紙の幣帛(へいはく)(ぬさ)で飾られるようになった。

和紙の普及に伴い、奈良時代には木格子の両面に和紙を張った衝立障子が用いられ、平安時代には衾(ふすま)障子が用いられるようになった。

障子は古来間仕切りの総称として用いられたが、「障」はさえぎる、へだてる、の意がある。

障子は神聖な「奥」への視界をさえぎり、さらには物の怪(け)や邪霊を防ぎ、風や冷気をさえぎる。

衝立障子や屏風(びょうぶ)、帷(とばり)そして衾(ふすま)障子には、木綿(ゆふ)で織られた白妙(しらたえ)や麻・絹そして紙を張ったが、神聖な場所としての結界として、聖域を邪霊から守り防ぐ意味から、清浄で神聖な「白」が張られた。そして、寝具として身を包む衾(ふすま)(ふとん)も清らかな白が用いられたのである。

日光田母沢御用邸の天皇の御寝室

平安末期に成立した故実書をもとにして、江戸時代に絵図に起こした『類聚(るいじゅう)雑要抄図巻』の永久(えいきゆう)三年(1115)藤原忠実の東三条殿(でん)の、神殿しつらえ図面によると、すべての障子には絵画も唐(から)紙紋様もない「地・白」と記されている。

随身所(ずいじんところ)、つまり上皇・法皇・女院に仕え、院の事務を執る役人の院司(いんのつかさ)や、摂関家にある随身の詰め所の、しつらえ立面図などには、障子の表面に「襖」という文字が記され、「襖類 何(いず)レモ白」と記されている。

襖に「白(しろ)鳥の子」を張るという伝統は今日にも引き継がれており、皇居の和室の襖も、白の鳥の子が張られているという。また、茶室や格式の高い料亭や旅館にも使われている。

茶室 芭蕉庵の白地襖

一方、古代以来の日本人の白に対する神聖性とは別に、仏教伝来と共に、対局の金色(こんじき)燦然(さんぜん)とした荘厳といわれる飾りの聖性を獲得していった。

仏教における祭壇で、黄金の光背(こうはい)を放つ金色(こんじき)燦然(さんぜん)とした金銅仏(こんどうぶつ)が安置され、きらびやかに彩られた欄間などの装飾によつて、空間全体が極楽浄土を暗示している。

■金碧障壁画

古代神道(しんとう)の清浄な「白」に対す聖性に対して、光り輝く黄金色の新しい聖性は、古代の日本人に大きな価値観の変化をもたらした。 仏教の影響は、神道の拭(ぬぐ)い清める白の神聖性と、白の装飾性から、仏像伽藍(がらん)のような、より立派により華やかに装飾するという加飾性を大きくしていった。

襖の原型である衝立障子や屏風そして押しつけ壁にも、唐絵が描かれるようになり、9世紀中頃には大和絵が描かれるようになったことは、すでにふれた。

書院の帳台構えと金碧障壁画

鎌倉・室町時代に寝殿造りから書院造りへと移行し、江戸時代に書院造りは武士階級の住宅様式として完成していった。

広辞苑の「書院造り」の項によると、

「室町中期からおこり桃山時代に完成した、武家住宅建築の様式。和風住宅として現在も行なわれている。接客空間が独立し、立派に作ってある。主座敷を上段とし、床・棚・付書院を設ける。柱は角柱で畳を敷きつめ、舞良戸(まいらど)・明障子・襖を用いる」

とあり、簡潔にして要を得ている。

書院造りのもうひとつの特色に、華麗な金碧(こんぺき)障壁画(しようへきが)がある。

初期の書院造りの特徴は、接客対面の儀式の場としての書院を、権力の象徴として、襖障子と張り付け壁を連続させて、その全面を金地極彩色の金碧障壁画で飾り立てた。

二条城二の丸御殿 大広間の金碧障壁画

金碧(こんぺき)障壁画(しようへきが)は、金箔地に群青(ぐんじよう)・緑青(りよくせい)・白緑(びやくろく)そして朱や濃墨などを用いた、濃彩色の障壁画(襖や貼り付け壁、屏風などに描かれた絵)で、狩野永徳によって新しい画法が創造された。

書院造りの障壁画として、有名な二条城の二の丸殿舍や西本願寺の対面所がある。

正面床の間の、張り付壁や付け書院、違棚の小襖(こぶすま)や間仕切りとしての襖、長押(なげし)の上の壁面などをすべて構成要素として利用した、雄大で華麗な、壁面全体と襖を横長の連続絵とした金碧障壁画が描かれている。

高野山 金剛峰寺の障壁画

狩野永徳は、足利将軍家の御用絵師として、漢画の技法と伝統的大和絵の技法を折衷した新しい画法を創造した。

平安時代の貴族の邸宅や寺院に描かれた障壁画は、中国の故事(こじ)(昔から伝わる、いわれや物語)や風物を描いた唐絵であったが、狩野永徳は、日本の四季の花鳥風月や風景を主題に選び、独特の画法を確立した。

また、連続した壁面と襖のパノラマ画面を構成する為に、襖から軟錦(ぜんきん)という幅の広い装飾の縁取りの裂地(きれじ)を取り除き、さらに長押(なげし)の上の小壁も連続した画面として利用するなどの工夫がなされた。

狩野永徳の障壁画

金碧障壁画は、書院の単なる装飾的な価値だけでなく、当然ながら地位権力を象徴する演出として利用されたものである。

のちの安土桃山時代には、織田信長の安土城や豊臣秀吉の聚落第(じゆらくだい)や大坂城などに、壮麗な金碧障壁画を描かせ、権力の誇示に利用されてゆく。

狩野永徳は、時代の変革に柔軟に対応して、時の権力者に巧みに取り入り、これらの障壁画のほとんどを、狩野永徳とその一門で描いている。

狩野永徳の屏風画 狩野永徳の屏風画

ついでながら、狩野派一門は江戸時代徳川将軍家の画工の長として、勢力を維持し続け、画才の他に鋭い政治感覚も合わせて持ち合わせていた。俵屋宗達や緒方光琳(こうりん)などが、狩野派の絵画技法を継承発展させて、金碧障壁画は日本美術に実に大きな影響を与えた。

pageTOP

■壁面の少ない和風建築

壁に壁紙を貼るということは、中国では早くから行われており「貼落(てんらく)」という手書きの唐絵を描いた壁紙を貼っていた。

ヨーロッパでは、早くから布や皮革で装飾した壁飾りのタペストリーを用い、製紙が伝わり普及する十五世紀には、早くも壁紙が作られている。

しかし、日本には装飾として壁に壁紙を貼るということは殆ど行われていない。

そもそも装飾するべき壁自体が、極端に少ないからである。

日本建築は、基本的に外部の自然に対して解放系の空間を形成しているからである。

解放空間多いの和風建築

ヨーロッパや中国の、厳しい自然や外敵から身を守るための、石作りや煉瓦作りの壁面で囲うという、堅固な住宅思想と原点が異なる。

日本の気候は、夏の高温多湿が特徴の一つである。古代以来蒸し暑い夏をいかに過ごすかに悩み、住まいにさまざまの工夫をこらしてきたことは、前にもふれた。

古代から平安時代に至る建築様式は、寝殿造りという大広間形式で、壁面での間仕切り空間が少なく、さまざまな可動式の間仕切り障子で空間を仕切った。

衝立の絵 屏風絵 衝立の絵 屏風絵

むろん外部との仕切に、一部は土壁を塗り漆喰(しつくい)を塗ったが、蔀戸(しとみと゛)を釣ったり唐(から)戸を設けて開口部を多くとり、壁土などで塗籠(ぬりごめ)られた壁面部分が少なかった。 このため日本では、屏風や衝立、襖障子などに華麗な装飾が施され、壁紙が使用される事は少なかったのである。

■茶室と腰張り壁紙

壁紙はもともと壁面の装飾とともに、それを保護する目的もある。

日本では本格的な壁紙は発展しなかったが、壁面の保護のために、中世から「部分的に張る」腰張紙が用いられている。

土壁の下部は損傷しやすいために、壁面の下部だけに紙を張って補強するのが腰張紙で、特に茶の湯の普及に伴って茶室に好んで用いられた。

京都 松花堂の茶室の腰張り(江戸初期) 織田(おだ)有楽斎の茶室 如庵 古い暦(こよみ)を張っている

茶室には美濃紙や杉原紙を白地のまま使う他、文字を書いた反故紙(ほごし)も意匠として用いられた。

京都建仁寺の塔頭(たつちゆう)(同じ敷地内に建てた小院)正法院に、茶人の織田(おだ)有楽斎(うらくさい)の建てた如庵(じよあん)には、古い暦(こよみ)を張っており、暦停とも呼ばれた。

『毛吹草(けふきぐさ)』には、腰張紙を山城(京都)と和泉の産としている。ともに漉き返しの紙で、和泉産のものは湊紙と呼ばれた。

『擁州府誌(ようしゆうふし)』には、湊(みなと)紙はもともと泉州湊浜(みなとはま)(堺)でつくったと記しており、『和漢(わかん)三才図絵(さんさいずえ)』には、宿紙(しゅくし)に「こしはりかみ」と仮名をふり、「湊紙」と割注をしたあと、

「後醍醐天皇の御代に京都の二条から、川端道仙が泉州湊村に来て漉きだした」

とその由来を述べている。

茶室の腰張り

このように漉き返しの宿紙(しゅくし)が腰張紙として需要が増え、京都・堺のほか摂津の山口(西宮)でも漉かれるようになっている。

『新選紙鑑(かみかがみ)』には、腰張り用の石目紙・木目紙は播磨産(杉原紙)とし、また「一説によると伊予より出づ」としている。「伊予より出づ」とあるのは、手引木版調の伊予柾目紙のことをさしているのであろう。

このほか腰張紙として、松葉紙・青土佐紙(とさし)(染紙)などの名もある。松葉紙は、松葉の煮汁や松葉の粉末を漉き込んだ紙である。

『貿易備考』によると、楮の黒皮に若松の葉の煮汁、あるいは牡蠣(かき)殻の灰を混ぜて漉いているとしており、摂津の名塩(西宮)のほか因幡の鳥取、筑後の広瀬、出羽の山形などで産した。松葉紙は別称、松皮紙・千歳紙・千年紙・千代紙ともいった。

青土佐紙は、土佐の色紙で腰張紙として用いられ、京や大坂でも模造されるほどに評価が高かった。 さらに雲文様のほか絵入りや更紗・友禅模様のものや水玉紙なども作られた。

■紋様付き壁紙

腰張紙は、当初は壁の損傷を防ぐ保護を目的として使用され、薄墨色の湊紙が主流であったが、徐々に装飾的効果を目指し始めて、染色加工紙や文様を施した壁紙が使用されるようになった。

明治10年の『諸国紙名録』の「東京製襖紙類」のなかに、壁張紙がある。

茶室の壁紙

これは一坪二四枚張りで、茶色・鼠色・浅黄色・柿色・藍鼠色そのほか、吹き砂子(すなご)のものがあった。

腰張紙が、壁面の保護紙の用途から、室内の装飾用に用いられるようになると、から紙も腰張紙として多用されるようになった。

特に利久紙は好んで壁紙として用いられた。

pageTOP

■擬革紙と十文字紙

ヨーロッパの壁紙を模倣した金唐革(からかわ)壁紙は、明治初期に試みられている。

金唐革は江戸中期の長崎オランダ商館からもたらされ、これを和紙に加工して擬革紙(ぎかくし)を作り、煙草入れなどに利用されていた。

擬革紙(ぎかくし)は、貞享元年(1684)に伊勢の油紙商三島屋の堀木忠次郎が考案したもので、美濃の奉書紙の丈長(たけなが)紙(大判の紙)に、荏油(えのゆ)(荏胡麻(えごま)の種子からとった油)を含浸させ、藁火でいぶし、木版などで凸紋様を施したものである。

これを松坂の壺屋こと池辺清兵衛が煙草入れに加工して、伊勢参りのみやげとして売り出し著名となった。

擬革紙は、名の通り皮革を摸した紙のことで、お伊勢参りの際に動物の皮などの持ち込みが禁止されていたため、皮ではなく擬革紙で煙草入れなどの袋物がさかんに作られ繁盛した。

擬革紙(ぎかくし)の文様 擬革紙(ぎかくし)の煙草入

明治時代にはヨーロッパへも輸出し、パリ万博に出展されるなど国策の一翼を担うほどになっていたが、現在その製法は受け継がれず幻になっている。

水戸では、十文字紙(漉き簀(す)を十文字にゆすり楮の繊維を縦横によく絡み合わせた強靱な紙で、合羽や紙衣(かみこ)などに用いられていた)を用いてパーチメント(羊皮紙(ようひし))を思わせるような、厚紙に油を塗り、赤黒く色をつけた丈夫な羊羹紙(ようかんし)をつくった。

これにヒントを得て、天保二年に江戸の油紙屋「竹屋」の山本清蔵が、黒聖多黙革紙を考案した。擬革紙表面に皺紋加工があり、竹屋絞りともいった。

従来の擬革紙は小判であったが、明治4年(1871)に竹屋は一丈二尺(3・6m)平方の大判十文字紙をつくるのに成功している。

また、竹屋はこれを用いて敷物用の擬氈紙(ぎせんし)も発売している。

■金唐革壁紙

明治政府の鉄道雇(やとい)技師として来朝していた英国人オルドリッチが、油紙商竹屋の製品をみて、金唐革壁紙の製造を助言し、竹屋の山本清蔵はその助言で明治5年金唐革(きんからかわ)壁紙をつくることに成功した。

竹屋の金唐革壁紙は、明治6年のウィーン万国博覧会に出品して好評を得ている。これを機にイギリスなどへ壁紙として輸出している。

竹屋のほかにも、擬革紙(ぎかくし)の壁紙をつくることを試みるようになったが、油臭い欠点があった。

金唐革壁紙 国立印刷局蔵 金唐革壁紙の紋様

輸出産業育成を重要課題としていた政府は、海外の信用を失う事を恐れ、大蔵省印刷局で明治13年、油を全く使わない、金唐革壁紙を製造させることに成功した。

油を全く使用しない金唐革紙の製法は、模様を彫りつけた版木に、厚手の紙を重ね、叩いて模様を浮き出させ、さらに錫箔、金箔などを施してつくった。

擬革紙(ぎかくし)の文様

印刷局が明治十年代に製造した金唐革紙は、油を全く使わずに好評で、横浜の貿易商社と契約して、当時日本趣味の流行しつつあった欧米に輸出されるとともに、国内の皇居・箱根離宮・国会議事堂などの壁装に用いられた。

明治23年官業の民営移管政策に基づき、大蔵省印刷局の壁紙製造設備は山路良三に払い下げられた。山路壁紙製造所は、最高の品質の壁紙をつくり、その金唐(から)革壁紙はイギリスやオランダの王宮の内装にも用いられている。

東京の壁紙製造所は、明治31年には15工場を数えるほどに盛んとなり、輸出額は18万4千円を記録したが、大正期には衰退し山路壁紙製造所だけとなり、さらに昭和12年に、ここも日本加工製紙株式会社に吸収された。

日本加工製紙では、昭和20年に製造を中止し、昭和31年に復活して赤羽工場内に、日本美術壁紙工業を設けたが、昭和37年に閉鎖して、金唐革壁紙の産業としての命脈は尽きた。

旧岩崎邸2階部屋の金唐革壁紙 旧岩崎邸2階部屋の金唐革壁紙 旧岩崎邸2階部屋の金唐革壁紙 旧岩崎邸2階部屋の金唐革壁紙

金唐革壁紙の製造方法は片倉健四郎著『加工紙製造方法』によると、

「原紙は手漉き和紙にして、厚さは概ね米秤量(1㎡の重量)100~150gのものなり。これを先ず希薄膠(にかわ)液を以て湿潤のあと、つぎに彫刻ロールの上にその湿潤紙を置き、左右両側より二人の工者が長柄(ながえ)の刷毛(はけ)を以て軽打しつつ浮凸模様を現す。

この際、時々ロールは手にて転ばして連続模様となし、また同時に枚用(平判)原紙を糊にて継合し、12ヤード(11m)となす。

彫刻模様の原板には、前の如きロールのほか平版のものもあり、いずれも桜材を用ゆ。上記の如く型出しを行ひたる紙は、これを機上に平坦に拡げて空気乾燥し、次ぎに品質階級によりて、漆・ペンキまたは鉱物性粉末塗料(糊剤を含有)を以て塗布し、再び乾燥す。これ本邦独特の方法にして外国の方法と異なるところなり。

斯(か)く(このように)塗料を以て塗固めたる紙は、さらにその上に模様の型紙を置きて彩色し、あるいは金・銀・錫(すず)箔を散布し、最後に漆または他の耐水剤(品質により)を塗布して仕上ぐべし」

とある。

金唐革壁紙は、和紙のねばり強さを活かして、荏油(えのゆ)(エノゴマ油)や柿渋を引いて耐水性を与え、揉み加工して柔らかくするほか、から紙紋様とは異質の浮凸加工(エンボス加工)したもので、さらに金属箔による装飾と漆・顔料の塗布というように、和紙の加工技法を総合した、和紙加工の頂点に位置する製品であった。

近年、東京の目白で上田尚がその伝統技術を継承している。その金唐革壁紙は、最高級壁紙のほか、本の表紙装丁用紙などに用いられている。

■Top Pag

pageTOP

|