一九四五(昭和二十)年四月、山本玄峰老師は鈴木貫太郎枢密院議長(元海軍大将、侍従長)に会った。

鈴木貫太郎の「合いたい」という希望を受けて、赤坂の内田博士(眼科医で玄峰の信者)の邸宅に出かけて行ったのである。そこで玄峰と鈴木の間に交わされた会話は次のようなものであった。

| 鈴 木 |

「老師、今日はわざわざお越し下さってありがとうございます。日本は今、国が滅びるような危機です。

『武人政権をとって国興った例しなし』と古人が言う通りです。私は武人政治には反対です。」

|

| 玄 峰 |

「力で立つ者は力で滅びる。金で立つ者は金で滅びる。徳をもって立つ者は永遠なりです。あなたは徳がおありだから、徳をもってお立ちなさい。」 |

| 鈴 木 |

「今は武人が政権をとって、国は累卵の危うきにあります。政権を一刻も早く政治家に渡さなければなりません。老師にお会いしたかったのは、実は今、私陛下から大任を命ぜられようとしています。しかし、私は政治は嫌いです。

『武人、政治に関与すべからず』という明治陛下の御勅語を金科玉条に生きてきた者としては、その信念に反することにもなり、どうしたら良いものか、非常に悩んでおります。」

|

| 玄 峰 |

「あなたは日常の政治家ではないし、総理になる人でもない。総理になる者は、世の中の悪いことも、いいこともよく知っていて、いいことに尽くすことのできる人です。あなたは純粋すぎる。

しかし、今はそういう人こそが必要だ。名誉も地位もいらん、国になりきった人が必要だ。あなたは二・二六で、一度あの世に行っている方だ。

だから生死は乗り越えていらっしゃる。お引き受けなさい。ただし戦争を止めさせるためですよ。」 |

峰老師は鈴木貫太郎に

「一刻も早く戦争を終わらせなければなりません。負けて勝つのです」と献策、

鈴木は1週間後に首相に就任。八月十二日に鈴木首相の使者が訪れ、終戦の決意を伝えたのに対して、

「これからが貴下の本当のご奉公。忍び難きを忍んで、行じ難きをよく行じて、国家の再建に尽くしていただきたい」との書状を托した。

また終戦の詔勅(しようちよく)(天皇が意思を表示する文書)、

「耐えがたきを耐え、忍びがたきを忍(しの)び・・ 」

の文言(もんごん)を進言(しんげん)し、採用されている。

さらに戦後の憲法草案のとき、「天皇を国家の象徴」と定義する(象徴天皇制)を発案し、これも採用されている。

あるとき山本玄峰老師は、座禅について問われて以下のように諭している。

坐禅を行(ぎょう)ずるといっても、何もそう七面倒くさいものではない。

形よりも心、心さえそれにあれば、行住坐臥、日常茶飯みなことごとく坐禅である。

仏壇がなくとも、どこにも仏さまはござる、経文がなくとも、どこにも経文は満ち満ちている。

坐禅堂に坐るばかりが禅ではなく、床の間に向かっても坐禅、机に向かっても坐禅、汽車、電車に乗っても坐禅、そういうようにとらわれる処がなければ、寝床の上でも立派に坐禅はできる。

むかしから、茶禅一味、剣禅一味などともいわれておるが、そんなものばかりではない。

喫茶、喫飯皆これ禅定の手段ならざるはなく、語黙動静(どもくどうしょう)、しゃべるのも、だまるのも、うごくのも、うどかないのも、皆これ禅、われわれの日常生活はすべてこの中に在る。

1961年6月、静岡県三島市(みしまし)の龍沢寺で96歳をもって断食、遷化(せんか)した。

葬儀には、外遊中の池田勇人首相の名代(みようだい)として、大平正芳官房長官などが列席した。山本玄峰和尚は、まさに行雲流水(こううんりゆうすい)がごく、物ごとに執着しない自然体の人生をおくった人である。十七世大玄和尚の教えの「心眼を開く」ことに成功した数少ない禅師(ぜんじ)であった。

■禅の公案

十九世大玄和尚から教えを請うのも三日目となった。

きょうの茶室での教えは看話禅(かんなぜん)についてであった。

看話禅とは、禅宗における坐禅流儀の一つで、公案(こうあん)を重視し理解することで、悟りに至ろうとすることである。

公案とは、禅宗の修行者が、悟りを開くための課題として与えられる問題のことである。

禅の精神を究明するための設問であり、俗に「禅問答」ともいわれ、分別をもっては回答がみつからない。

前にもふれたが、現在の日本の臨済宗は、江戸時代に白隠(はくいん)慧鶴(えかく)禅師が再興したものである。

それまでとは異なり、公案に参究(さんきゆう)(参禅して探求)することで、見性(けんしよう)しようとする。見性とは、自己の本来の心を見極めることで、悟りに至る道となる。

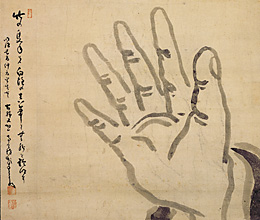

白隠禅師は、自らの悟りの機縁(きえん)となった「隻手(せきしゆの)音声(おんじよう)」を、公案の第一に位置づけ、禅の修行者に必ず参究するようにさせた。

「隻手(せきしゆ)声あり、その声を聞け」

と問うのである。 隻手(せきしゆ)とは片手のことである。双手(そうしゆ)(両手)を打ちあわせると音がする。しかし隻手(せきしゆ)(片手)にも声がある。その音声(おんじよう)を聞け。それを答えよ、という課題である。

公案は、ほとんどが無理会話(むりえわ)といわれている。片手では音が出るわけがない。

片手の音声を聞けという課題は、とうぜんと思ってきた思慮分別からはなれ、理屈や常識を超えたものと対峙(たいじ)することを要求している。

おおくの巡礼者は、本堂で般若心経(はんにやしんぎよう)を読経する。その経文(きようもん)のなかに

「不生不滅(ふうしようふうめつ)。不垢不浄(ふくうふじよう)。不増不減(ふうぞうふうげん)。無眼耳鼻舌身意(むげんにびぜつしんい)。」

の文言(もんごん)がある。意訳すると、

「生まれることなし、滅(め)することなし。清らかなものなし、汚れたものなし。増えることなし、減ずることなし。眼も耳も鼻も舌も身も意もなし。」

般若心経では、一切の対立観念を否定し、完全無分別の世界を示している。

眼でものを見、耳で音を聞き、鼻で匂いを嗅(か)ぎ、舌で食べものを味わい、意で心を動かす。この六根(ろつこん)(六つの感覚器官)から、あらゆる妄想が生まれてくる。だからそれらのものを否定する。

妄想から放(はな)れることで、これまでの思考や分別を払(はら)いさる。

分別から放(はな)れることができたとき、大いなる心の自由をえて、すべての迷い(こだわり)から解放される。すなわち悟りをうるというのである。

「心眼を開く」ことで、在(あ)りのままに物ごとを観(み)る(全体を知る)ことができる。

心の迷い(こだわり)からはなれることで、しかるべき答えが、おのずと見つかるという。隻手(せきしゆ)(片手)にこだわりつづけると、分別からはなれることができない。

一切の対立観念を否定し、妄想をうみだしている六根(ろつこん)(六つの感覚器官)から放(はな)れることで、完全無分別の世界にたどりつく。

白隠禅師は、はじめて「悟り」をえたあとの修行が、さらに重要とし、悟りをくり返すことで真の世界を悟るにいたるという。白隠禅師は生涯に36回の悟りを開いたという。

こうして大久保太郎は、三日間をかけて禅の心を教えられた。

古希(こき)といわれる70歳に達してはじめて、いかに思慮分別にふりまわされてきた人生であったか、を諭されたのである。十九世大玄和尚はさらにいう。

岡本芳吉は七度目の巡礼のとき、雪蹊寺山門で行きだおれとなり、当時の住職の十七世山本太玄和尚にたすけられた。それが機縁(きえん)となり、のちの山本玄峰和尚となっている。

偶然にも大久保太郎も七度目の巡礼で、雪蹊寺の十九世和尚に声をかけられている。

これこそまさに機縁ですな。 と十九世大玄和尚がいう。機縁とは、きっかけ、機会という意味だけでない。

仏の教えを受ける衆生(しゆじよう)の能力(機)と、衆生と仏との関係(縁)をいう。

十九世大玄和尚のさとしを受け、雪蹊寺で得度し修業をはじめることになった。

雪蹊寺で3年ほど十九世和尚の下で修業したのち、京都の本山である妙心寺で5年修業し、玄空(げんくう)の法名を授けられた。高齢の十九世和尚の隠退にともない、78歳で雪蹊寺の住職となった。いかにして仏門に入ったかを語ることで、「禅の心」を阿比留健太に伝えたのである。

茶室で食事を供され、話は深夜におよんだ。

ただ、阿比留健太がどのような迷いをもっているか。一切問わなかった。

阿比留健太も、それを口に出す必要を感じなくなった。

自分の今の心を、静かに見つめる時間をつくること。

自分の今の心を見つめることで、「気づき」がおきる。「気づき」によって、人の願いや苦しみを理解したときに、そこから本当の愛(慈悲(じひ))がはじまる。人をいつくしむ心こそ、自分が幸福にいきる条件となる。

阿比留健太にとって、これ以上の言葉は必要がなかった。

pageTOP ■Top Pageへ