前書き

今回の旅は東北の平泉から始めた。

東北の地は、大和や京からみれば はるか彼方の印象があり

『古事記』には「道奥」とあり、『日本書紀』には「陸奥」の表記が多い。

古い時代に「道奥」もみられ、ともに道奥を「みちのおく」と訓じる。

平安時代中期の辞書『和名抄』にも、「陸奥」を「みちのおく」「みちのく」としている。

蔵王上空から

みちのく紀行1 目 次

■むつのくに

仙台空港は東北大震災の津波に飲みこまれた残像がある。

海岸に接した空港のため、まともに津波被害をうけた。

あれから二年半が経ち、今ではその痕跡は残されていない。小奇麗な空港として、我々を迎えてくれた。空港から仙台までは、空港アクセス線があり、仙台空港鉄道株式会社の運営する私鉄であった。

到着ロビーから、そのままアクセスできる設計で、迷わず空港駅ホームにでることができた。この空港アクセス線で27分でJR仙台駅に到着できる。

仙台に着くまでの間、これから訪れる地域についてふれておきたい。

「みちのく」とは陸奥と書き、奥州ともいう。州とは国の異称で、令制国の通称として用いられた。

当初は「道奥」(みちのおく)と呼ばれ、平安時代まで「陸奥」(みちのく)とも呼ばれた。

陸奥は、弥生時代以降も続縄(じよう)文(もん)文化や、北海道を中心とする擦文(さつもん)文化に属する人々が住むなど、関東以南とは全く異なる歴史をたどった。

関東以南の続縄文文化では、土器に縄目の模様がつけられたが、擦文(さつもん)文化では、土器の表面を木のへらで擦った土器を使用した。そこからその名がある。

やがて土器は衰退し、煮炊きにも鉄器を用いるアイヌ文化が浸透していった。

『古事記』には「道奥」とあり、『日本書紀』には「陸(・)奥」の表記が多いが、古い時代に「道奥」もみられ、ともに道奥を「みちのおく」と訓じる。平安時代中期の辞書『和名抄』にも、「陸奥」を「みちのおく」としている。

「道」は古い時代には「国」と同義に使われており、「道奥」の語源は「都からみて遠い奥」にある国の意である。 「道」を「陸」にかえた理由はわからないが、常陸(ひたち)国の場合と同じく、「陸道」の意であろう。

平安時代の和歌で「陸奥」は「みちのく」として詠まれていた。「みちのく」は「みちのおく」が訛って縮まったものである。

律令制度の陸奥国(むつのくに)は、畿内から見て、山(さん)道(どう)(のちの東山道)と海(かい)道(どう)(のちの東海道)の奥に位置する。大和朝廷に新に服従した地域を含めていため、時期によって範囲はことなる。

常陸(ひたち)国から分割される形で成立し、現在の東北地方のうち、徐々に律令国家日本に組み込まれた区域、すなわち宮城県南部までの広大な領域を、暫定的に含む辺境の大国であった。

pageTOP

■蝦夷と俘囚((えみしとふしゅう)

「みちのく」は、律令制の時代に入って陸奥(むつ)国と出(で)羽(わ)国に分けられ、つづめて奥(おう)羽(う)ともいわれた。

この地域には俘(ふ)囚(しゆう)と呼ばれた蝦夷(えみし)系の人々と、関東以南から移住して来た人々が入り混じって生活していた。

ただ日本海側の出羽は、上代の早い時期から弥生式農業の開拓がすすんでおり、日本海側の海運によって、とくに沃野のある秋田などは、畿内と同じ均一の文化性を持っていたらしい。 一方、四国と同じ面積をもつ陸奥(むつ)は、肺骨のような奥羽山脈に遮られた寒冷の地で、水田耕作に適した地が少ない。海運のなかった当時の陸奥(むつ)は、まさに「道奥」(みちのおく)に違いなかった。

律令制度というのは、「土地と人民は王の支配に服属する」という体制であった。

非農耕民族に稲作を強要し、人民(百姓)に対し一律平等に耕作地を支給し、その代償として租税・労役・兵役が同じく一律平等に課せられていた。

分かりやすく言えば、陸奥にも弥生式農耕の水稲農業を普及させ、定住とともに米を租税として取り立てるということである。

しかし太平洋側の陸奥は、乾いた寒冷の土であり、稲作にはあまり適していない風土であったから、温暖の西日本と比較すると、大変な苦労を重ねたであろう。

水稲農業は北九州を発祥として、数世紀をかけてしだいに西日本から畿内、関東にまで普及し、大和政権の基盤となったが、白河(福島県)あたりでしばらく足踏みしている。

古来の水稲技術では、乾いた寒冷の土には適さなかったからである。つまり、白河以北は律令制度が確立するまでは、蝦夷(えみし)の盤踞する奥州であった。

一方、アイヌや山岳民族など狩猟民族は、土地に縛られ、土を引っ?かき回す農民を軽蔑していたらしい。種を植え半年も気長にまつ農民は、牛馬とさして変わりがない人々と認識していたらしい。

だから水稲農業の耕作地が拡大するにつれ、一山ずつ東へゆくという事を繰り返してきた。彼らは元々土地所有という概念がなく、武力で追われたわけではなく、自然に獲物をもとめて移動し、元々西日本にも居た彼らは、長い年月をかけて奥州へ辿り着いていたらしい。

ともかく、大和政権がいう蝦夷(えみし)であっても稲作を受け入れれば「王民」となったが、律令体制が整備される平安期になると、中央集権に従わない蝦夷(えみし)を討伐する「奥州討伐」が行われるようになつた。

七世紀の陸奥国(むつのくに)の範囲は、おおよそ現在の宮城県の中南部、山形県の内陸部、および福島県のほぼ全域に相当し、太平洋側のみならず、奥羽山脈の西側、すなわち、日本海側に当たる現在の山形県内陸盆地群や福島県会津地方を含んでいだ。

なお、平安時代の陸奥国および出羽国は、北東北領域で境界不明瞭なことが多く、平安末期には、奥州藤原氏の勢力範囲の秋田県領域(仙北三郡など)も陸奥国と見なされていたようである。

室町時代には「奥州探(たん)題(だい)」が設置された。探題とは、幕府の地方官制で、守護に代わって設置された。

元禄時代の俳人、松尾芭蕉による紀行文集の「奥の細道」では、全行程約六百里(2400㎞)、日数約百五十日間で、東北・北陸を巡っている。

「おくのほそ道」では、江戸期の武蔵から、下野(しもつけ)、岩代、陸前、陸中、陸奥、出羽、越後、越中、加賀、越前を通過している。

大半が古代から中世の「みちのく」を歩いており、まさに「奥の細道」であったであろう。

一気に時代がとぶが、戊辰戦争で会津城を攻め落とした長州軍の士官の一人は、

「白河以北、一山(いつさん)百文」と言ったという。それほど西日本や京の地からみれば、茫洋としてとらえがたいへき地に見えたのであろう。

事実、革命政権の明治政府は、東北地方にはほとんど興味を示さず、むしろ北海道の開拓に熱を上げた。

戊辰戦争の時、奥羽列藩同盟などで徹底抗戦した経緯もあり、東北地方は開発という面では長い間放置されてきた。 明治元年十二月、奥羽越列藩同盟諸藩に対する処分が行われて、陸奥国と出羽国は分割され、陸奥国は、陸奥(りくおう)国・陸(りく)中(ちゆう)国・陸(りく)前(ぜん)国・岩(いわ)代(しろ)国・磐(いわ)城(き)国の五国に分割された。

陸奥(りくおう)国は、現在の青森県に岩手県の西北の二戸郡を加えた範囲となり、結果的に初期の陸奥国(みちのく)から三百㎞も離れた土地をさすことになった。

pageTOP

■平泉

平泉駅は、さすが世界遺産の中尊寺がある街だけに、駅舎や駅前は整備されていて、観光客を出迎えるにふさわしい落ち着いたたたずまいであった。

駅正面には、中尊寺と毛越寺の文字を刻んだ塔が建っていた。

予定通り、駅舎の横にあるレンタサイクルを借りて、簡易な観光案内図をもらって行動を開始した。

案内図では、駅前の国道を走らず、線路を越えて裏道を通るルートであった。

最初の観光ポイントは「高館義経堂(たかだちぎけいどう)」であったが、時間の都合で割愛した。

高館(たかだち)という高台には、今は小さな堂が一つあるだけで、創建時に製作された木造の源義経の像があるらしい。

源義経は、兄の頼朝に追われ、少年期を過ごした平泉に再び落ち延び、藤原氏三代の秀(ひで)衡(ひら)の庇護のもと、この高館(たかだち)(判(ほう)官(がん)館(のやかた)とも)辺りに居館を与えられたという。

「高館義経堂」を過ぎ踏切を渡って国道にでると、左手に中尊寺の観光駐車場や土産物店、食堂などがあり自転車の無料駐輪場もあった。ここに「弁慶の墓」と表示した墓石がたっていた。観光客のために近年建てたものであろう。

pageTOP

■義経と馬

「高館義経堂(たかだちぎけいどう)」の見学は割愛したが、平泉と縁が深い義経について少しだけふれたい。

源義経は、平治の乱で父が敗死し、鞍馬寺に預けられたが、後に奥州平泉へ下り、奥州藤原氏の当主・藤原秀(ひで)衡(ひら)の庇護を受けた。

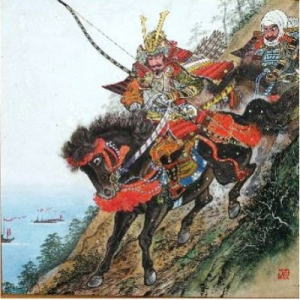

高館義経堂の義経像

兄の頼朝が、伊豆で平家打倒の兵を挙げるとそれに馳せ参じ、一ノ谷、屋島、壇ノ浦の合戦などで奇跡の勝利で平氏を滅ぼし、その最大の功労者となった。

義経は世界でも数の少ない、軍事の天才で、それも騎兵の元祖である。

チンギスハーンが騎馬軍団でモンゴル帝国を築く半世紀も前に、騎馬軍団を駆使して平家を滅ぼしている。

ところで、平家は牛、源氏は馬というイメージがある。農耕でも全般的に西日本は牛で、関東以北は農耕に馬を使用した。

東北の農家では馬小屋を設けず、一つ屋根下で馬と同居していた。

奥州では、古来より日本有数の馬産地であった。とくに奥州で産出された馬は、その馬格が大きく珍重された。柳田國男の『遠野物語』にも馬が数多く登場する。

義経はこの平泉で、少年の頃から騎乗に親しんだであろう。

ところで、十三世紀のモンゴル帝国の軍用馬はすべてオスで、さらには去勢馬以外は使用しなかったらしい。オス馬は去勢しないと気が荒く、使いこなせないという。ヨーロッパの場合も、軍用、農耕用に限らず、種馬を残してすべて去勢されていた。

板東や奥州の武者たちは、オスの去勢されていない荒々しい馬を駆って戦場で闘った。世界の騎馬民族史からみると、板東や奥州の馬文化は特異であった。つまりオス馬の去勢もせず、去勢の思想も技術もなかったことが特異であるという。

さて、義経の話である。

義経の戦法は、それまでの戦とは画期的にちがっていた。それまでの騎馬武者の合戦では、敵の騎馬武者をみつけて一騎打ちする戦闘であった。

個人同士での武芸で敵をたおす。その足し算的総和が合戦であった。

個人同士の闘いであるため、独特の武勇の美意識がうまれ、卑怯を忌み、いさぎよさを本領とし、さらには名を惜しむという気風ができた。

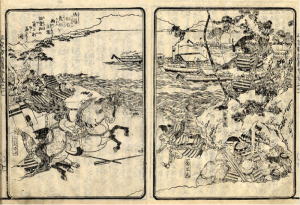

ところが義経の戦法は、騎馬武者を各個につかうのではなく、騎兵集団として運用するというものだった。

騎兵を漫然とつかうのではなく、両軍の戦勢が拮抗し合っている緊張の瞬間、敵に対して、天の一角から殺到するようにして、騎馬集団を集中させるのである。

騎兵の集団運用というのは、よほどの名将でないと、投入のチャンスをつかむことができず、各局面で小出しに使って消耗させるだけで終わるという。

義経の軍事的天才性は、その後も例をみない騎兵の集団運用という、なしがたく、独創的な戦術展開をやってのけたことである。もっとも判断の難しい局面で、的確に判断し、もっとも効果的に騎馬集団を運用したことである。

宇治川の合戦の時、わずか二十騎の精兵による「騎兵による挺身奇襲」で、京都の木曾義仲軍の虚をつき大勝のもとをつくった。

一ノ谷の合戦では、三昼夜行軍する「騎兵集団による機動迂回」によって、有名な鵯(ひよどり)越の奇襲に成功し、平家の本軍を海へ潰走させた。

そのあと、讃岐の屋島に籠もって、海上に大船団を浮かべた平家の本軍に対し、背後の陸路から騎兵集団の奇襲によって、平家の本軍を壊滅させた。

軍事的な天才ではあったが、まだ二十代半ばの若者であり、政治感覚では幼かった。

頼朝の許可を得ることなく官位を受けたり、平家との合戦では、独断専行で勝利をおさめた。が、義経の軍事的な天才的行動は、総帥である頼朝の指示と、ことごとく異なっていたため、頼朝の怒りを買う結果となった。

もし頼朝の指示に従っていれば、これほど鮮やかな大勝はなかったであろう。

ただ、頼朝の怒りに対し、自立の動きを見せたため、頼朝と対立し朝敵とされた。

全国に捕縛の命が伝わると、難をのがれ再び藤原秀衡を頼った。が秀衡の死後、頼朝の追及をうけた当主、藤原泰衡(やすひら)に攻められ、衣川館で自刃し果てた。

pageTOP

■奥の細道

我が「みちのく紀行」の行程は、松尾芭蕉の『奥の細道』の足跡と、かなり重なっている。ただ、江戸時代前期の芭蕉は、江戸から北上しているが、わが旅は平泉から南下する予定である。

以下は『奥の細道』の冒頭にある。

「月日は百代の過客にして 行かふ年も又旅人也。・・

古人も多く旅に死せるあり。・・

いづれの年よりか 片雲の風にさそはれて 漂泊の思ひやまず・・」

未知の国々を巡る、みちのくの旅に弟子の曾良を伴って出た。

以下は、奥の細道 平泉の章段

「三代の栄(えい)耀(よう)一睡の中にして、大門の跡は一里こなたに有。

秀衡が跡は田野に成て、金鶏山のみ形を残す。

先、高館(たかだち)にのぼれば、北上川南部より流るゝ大河也。衣(きぬ)川(がわ)は、和泉が城をめぐりて、高館の下にて大河に落入。

泰衡等が旧跡は、衣が関を隔て、南部口をさし堅め、夷をふせぐとみえたり。

偖(さて)も義臣すぐつて此城にこもり、功名一時の叢(くさむら)となる。

国破れて山河あり、城春にして草青みたりと、笠打敷て、時のうつるまで泪(なみだ)を落し侍(はべ)りぬ。

兼て耳驚したる二堂開帳す。

経堂は三将の像をのこし、光堂は三代の棺を納め、三尊の仏を安置す。

七宝散うせて、珠(たま)の扉風にやぶれ、

金の柱霜(そう)雪(せつ)に朽て、既(すでに)頽(たい)廃(はい)空虚の叢(くさむら)と成べきを、四面新に囲て、甍(いらか)を覆(おおい)て雨風を凌(しのぐ)。暫時(しばらく)千歳(せんざい)の記念とはなれり」

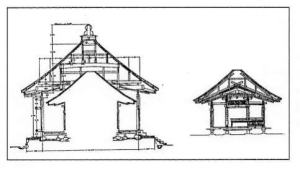

光堂とは、金色堂のことで、覆(おおい)堂によって金色堂は保存された。

平泉での芭蕉句

夏草や 兵(つわもの)どもが 夢の跡

五月雨 降のこしてや 光堂

pageTOP

■中尊寺金色堂

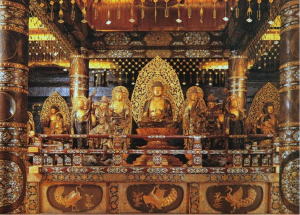

内部では写真撮影ができなかったが、ネットでは写真が公開されている。

金色堂は、1965年建設の鉄筋コンクリート造の覆堂(おおいどう)(さやどう)内にあり、ガラスケースに納められ、外気と遮断され温度・湿度が調整されている。

長年の間にネズミなどの害にあい、金箔が剥げるなど劣化が進んでいた。このため1962年から1968年にかけて解体修理が実施され、建立当初の姿に復元されている。

だから写真を撮影しても、何の影響もない。それに国宝で、日本の宝である。ひとり中尊寺の私的な宝物ではない。

なのに写真が許さないとは、呆れた話である。いまや有名な美術館では、いくらでも撮影可能なのである。

さて、中尊寺は、2011年6月に世界遺産に指定されている。 百年もの間、栄華をきわめた平泉の仏教伽藍は、頼朝の奥州征伐で大半を焼失してしまった。が、その中で中尊寺金色堂だけは奇跡的に被害を免れている。

中尊寺金色堂は、藤原清(きよ)衡(ひら)が天治元年(1124年)に建立したもので、平等院鳳(ほう)凰(おう)堂(どう)と共に、平安時代の浄土教建築の代表例であり、国宝に指定されている。

金色堂の名のとおり、堂は内外共に総金箔貼りで、扉、壁、軒から縁や床面に至るまで漆(うるし)塗りの上に、金箔を貼って仕上げられている。

内部には四本の柱が立ち、その内側が内陣、外側が外陣である。

典型的な阿弥陀堂建築で、方三間(正面、側面共に柱間が三間)、平面の一辺が5・5mの小型の仏堂である。

堂内安置の仏像は、中央壇、右壇、左壇共に阿弥陀三尊像(阿弥陀如来坐像、観音菩薩立像、勢至菩薩立像)を中心に、左右に三躯ずつ計六躯の地蔵菩薩立像(六地蔵)、手前に二天像(持国天、増長天)を配し、十一躯の仏像から構成される群像を安置している。

右壇では二天像のうち右方(向かって左)の増長天像が失われているので、堂内安置の仏像は計三十二躯である。

内陣は、金工や漆芸で飾られた須弥壇(しゆみだん)を、前方二本の柱よりやや後退した位置に設け、「中央壇」「左壇」「右壇」の三つの須弥壇がある。

また屋根・内部の壁・柱などすべてを金で覆い、奥州藤原氏の権力と財力の象徴とも言われる。

巻柱には蒔(まき)絵(え)と螺(ら)鈿(でん)で宝相華文(ほうそうげもん)(花を思わせるような唐草文様)と仏像が表されている。仏堂内部に壁画ではなく、漆工芸で仏像を表現しているのは日本でも珍しいという。

各柱に表された菩薩像は、四体×三段、計12体で、堂内の柱四本に計48体が表されている。

中央壇の高欄では、角材の辺の部分に、線状に切った象牙を貼っている。これらの象牙が、鑑定の結果アフリカゾウのものであることが判明している。これは北方貿易による大陸経由で輸入されたものらしい。

このことからも当時の奥州藤原 氏の財力と勢力の高さを窺い知ることができる。

須弥壇内には、藤原四代のミイラ化した遺体が安置されており、中央壇に清衡、右壇(向かって左)に基衡、左壇(向かって右)に秀衡の遺体が納められ、右壇には泰衡の首級も納められている。

遺体は土中に埋葬されず、木製金箔張りの棺に納められ、堂内に安置されていた。

このように、金色堂は阿弥陀堂建築であると共に、藤原清衡(後にはその子孫も)の遺体を安置する墓堂、廟堂としての性格を有している。

pageTOP

■藤原氏のミイラ

藤原四代のミイラは、日本に残るミイラのうち、最も有名なものであろう。

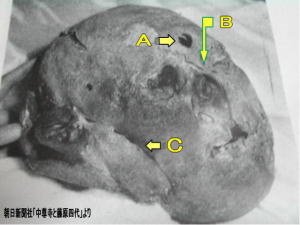

ミイラ調査が行われたの1950年9月、朝日新聞文化事業団による学術調査が実施された。この調査で、伝承であった全てのミイラの存在が確認された。 遺体についても、エックス線撮影を含む科学的な調査が実施された。

調査当時、秀衡の棺だけは、明治三十年に作られた新しい棺に移されていたという。

このときの調査団は、東京大学の柴田雄次博士ほか、ほとんどが東京大学のメンバーで占められていた。

調査では中央壇の遺体が最も高齢で、死亡時推定年齢七十歳を越え、死因は脳溢血等の疾患で、左半身に麻痺があったとみられる。

年齢的には右壇の遺体がこれに次ぎ六十歳から七十歳、死因は骨髄炎性脊椎炎と推定されている。

左壇の遺体は三体の中では比較的若く六十歳前後で、長期間患っていた形跡がなく、壮年期に卒中などの疾患で急死したとみられる。

藤原氏の遺体が、ミイラ状になって保存されていることについて、何らかの人工的保存処置によるものか、自然にミイラ化したものかは解明されていない。

これらのミイラを、自然ミイラとする学者の論拠は、

・遺体に切開の跡がなく、内臓も残っている。地域的に可能性の高いアイヌのミイラ作りでは、内臓を取り除くので、このミイラとは異なる。

・金色堂という葬堂を立て、ミイラを残しているような事例が同時代に見られない。

従って、密封された棺を、堂の高い位置に安置したことによって、自然ミイラ化したと結論付けている。 学術調査団の一員である長谷部言人は、報告書『中尊寺と藤原四代』の中で、遺体に人工的処置が加えられた形跡はないという見解を述べている。

秀衡のミイラ

一方、人工ミイラ説の学者の論拠はでは、 ・藤原氏のミイラは、元々肥満型に近いものを、内臓をそのままにして腐敗させないことは自然では難しい。しかもこれが四代続いているとすれば、何らかの防腐処理を行っている可能性が高い。

・もしも腸内に、水銀系の防腐剤を注入する程度の防腐技術であれば、当時の奥州では十分可能であったと考えられている。

清衡のミイラ

没年 大治三年(1128) 享年七十三歳 身長 161cm 血液型 AB

副葬品 紫絹の枕 銀・琥珀の数珠 太刀・小刀・金塊

保存状態 最も保存状態悪い

基衡のミイラ

没年 保元二年(1157) 享年不詳 身長 168cm 血液型 A

副葬品 白絹の枕(稗入り) 水晶の数珠・刀

秀衡のミイラ

没年 文治三年(1187) 享年六十六歳 身長160cm 血液型 AB

副葬品 木の枕 泰衡の首の桶

保存状態 最も保存状態よい

泰衡のミイラ

没年 文治五年(1189) 享年二十五歳? 身長 不詳 血液型 B

顔に九箇所の刀傷 額に晒し首の釘跡

泰衡の首ミイラ(頼朝によってさらし首になった)

pageTOP

■平泉文化

平泉文化とは、平安時代末の十二世紀、奥州藤原氏代の保護のもと、その居館のあった平泉を中心に開花した仏教文化のことをいう。

奥州藤原氏は、清(きよ)衡(ひら)、基(もと)衡(ひら)、秀(ひで)衡(ひら)、泰衡(やすひら)と四代、百年に渡って繁栄をきわめ、平泉は平安京に次ぐ日本第二の都市となった。戦乱の続く京を尻目に、平泉は独自の発展を続け、半ば独立国であった。

この故に平泉は、その盛時には中尊寺、毛越寺(もうつうじ)、無量光院などの大寺院が甍(いらか)を並べ、日吉神社、白山、祇園神社、王子神社、北野天神、金峰山神社、今熊野神社、稲荷神社などの諸社が、計画的に配置された都市であった。

これらは奥州藤原氏が、代々この平泉に独自の仏教理念、すなわち浄土思想で仏国土(浄土)の理想郷として造営したという。つまり、ある種の「仏教王国」を築こうとした意図があったともいわれる。

初代清衡は、仏教に深く傾倒し、あいつぐ戦乱の犠牲者たちが、敵味方なく浄土に往生できるように、中尊寺を建立したともいう。

その中で、最初に建立したのは、多宝堂(最初院)で、そこで採用した様式は、京などで一般的な密教系の様式ではなく、東アジアで主流であった様式、すなわち法華経に題材を採った「釈迦多宝(たほう)二仏(にぶつ)並座(びようざ)」の様式であった。

これは、左上部に釈迦牟尼仏(しやかむにぶつ)、右上部に法華経の真実を証明する多宝如来を並べた様式である。この点が、平泉の仏教には、自立性と国際性を示しているとされる。

ただ、この時点での浄土思想は、平泉における仏教思想の中枢を占めてはいなかったが、三代秀衡の無量光院建立に至って、浄土教が中心的地位を占めるようになった。

その過程で、浄土思想と深く結びつく建造物や、庭園群が建立され、平泉は仏教色の強い大都市として整備されていった。

世界遺産の主要部分は、それらの寺院(跡)の数々によって構成されており、かつて平泉に展開された、仏教的な平等主義と平和主義の理想を今に伝えている。

浄土思想は、阿弥陀如来を信仰し、西方極楽浄土に往生することを目指す思想である。特に平安末期の末法思想の流行や、それを裏付けるかのように相次いだ戦乱と相俟(ま)って、人々の間に浸透していった。

ことに平安末期の有力者たちへの浸透は、多数の来(らい)迎(ごう)図(ず)の作成や、阿弥陀堂の建立、毛越寺(もうつうじ)の浄土式庭園の作庭などに結びついた。

浄土式庭園は、建造物群、池、橋などが織りなす景観を浄土と関連付け、その存在を視覚的・体感的に認識させようとする営為である。

長治2年(1105年)、藤原清衡は本拠地の平泉に最初院(中尊寺)を建立し、永久5年(1117年)には基衡が毛越寺(もうつうじ)を再興した。

毛越寺(もうつうじ)の寺伝では、嘉祥3年(850年)、中尊寺と同年に円仁が創建したが、その後、大火で焼失して荒廃していた。

これを二代藤原基衡、三代藤原秀衡が伽藍の造営を続けた。

その壮大な伽藍と庭園の規模は、京のそれを凌いだと言われている。

また、毛越寺(もうつうじ)の本尊とするため、薬師如来像を仏師・雲慶に発注したところ、あまりにも見事なため、鳥羽上皇が横取りして、自分が建立した寺院の本尊に使用せんと画策したほどだったという。

平泉の仏教都市建設と、黄金文化を可能としたのは、陸奥に点在していた金鉱山の砂金であった。

金鉱山は、北から八針(岩手県気仙郡)、今出山(岩手県大船渡市)、玉山(岩手県陸前高田市)、鹿折(宮城県気仙沼市)、大谷(宮城県気仙沼市)だったと言われ、平泉から東方に位置する三陸海岸沿岸に並んでいる。

中央政権のある大和からみれば、まさに「道奥」(みちのおく)であり、蝦夷(えみし)が盤踞していたへき地に過ぎず、さらには、もっとも稲作農業に適していない陸奥に、都に匹敵するような平泉文化が成立したのは歴史的な奇跡である。

奇跡の元は、これら金山の発見であった。

pageTOP

■奥州藤原氏

奥州安倍氏や清原氏らは、いずれも陸奥・出羽の地元で力を伸ばした一族で、都から派遣された国司が統治する、という律令制の大原則を侵食していた。

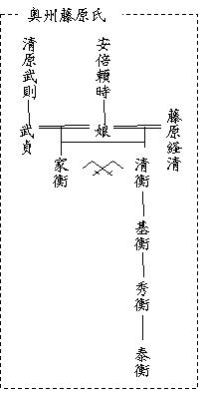

これにかわって、奥州藤原氏は、安倍氏や清原氏が滅亡の後、藤原清(きよ)衡(ひら)は、安倍一族の血を引いて信望があったことを背景に、陸奥押領使(おうりようし)(古代の警察・軍事官職)となって奥六郡を支配し、のちに勢力を拡大して陸奥・出羽の支配者になった。

平泉を本拠に、平氏政権のもとでも、半独立の状態を維持した。

藤原清(きよ)衡(ひら)は、朝廷や藤原摂関家に、砂金や馬などの献上品や貢物を欠かさなかった。そのため、朝廷は奥州藤原氏を信頼し、事実上の奥州支配を容認した。

清(きよ)衡(ひら)は、関白家と庇護関係を結んで藤原姓を名乗り、栄華を極める奥州藤原三代黄金文化の礎を築いた

その勢力圏は陸奥国全域におよび、南部である福島県域では、信夫(のぶ)佐藤氏が信(しの)夫(ぶ)郡(ぐん)(福島県)を本拠地として、宮城県南部、山形県南部、福島県中部、後に恵日寺(えにちじ)衰退後の会津をも支配した。

今の東北地方全域にほぼ相当する、広大な地域であった。

ついでながら恵日寺(えにちじ)は、平安時代初めの創建で、会津を拠点に、一時期は寺僧三百、僧兵数千人、子院三千八百を数えるほどの隆盛を誇っていたといわれる。

福島県南東部(分国後の磐(いわ)城(き)国)では、前九年の役に従軍した後、石川郡に定住した清和源氏の石川氏や、浜通り南部を支配した桓(かん)武(む)平(へい)氏(し)の岩城氏もあったが、いずれも藤原氏に服属していた。

奥州藤原氏は、奥州十七万騎と言われた強大な武力と、政治的中立を背景に、源平合戦の最中でも、平穏の中で独自の政権と文化を確立する事になる。

また、清(きよ)衡(ひら)の子で二代目の基(もと)衡(ひら)は、後白河法皇の近臣で陸奥守として下向してきた藤原基(もと)成(なり)と親交を結ぶ方針をとった。

基衡は、陸奥押領使となり、勢力を福島県下まで拡大した。

性格は剛腹、果断と評され、中央の藤原氏と荘園問題で争ったこともある。

大伽藍毛越寺(もうつうじ)を建立した。

中尊寺の規模が「寺塔四十余宇。禅坊三百余宇」(吾妻鏡)だったのに対し、毛越寺は、四十余宇、禅坊五百余宇に及んだといわれ、発掘調査の結果からも、中尊寺をはるかに凌ぐものだったことが裏付けられた。 また基(もと)衡(ひら)は、藤原基(もと)成(なり)の娘を後継者の三代目秀(ひで)衡(ひら)の嫁に迎え入れ後白河法皇へも影響を及ぼした。その後下向する国司は、ほとんどが基(もと)成(なり)の近親者で、基成と基衡が院へ強い運動を仕掛けたことが推測される。

大伽藍毛越寺(もうつうじ)

初代清衡は陸奥押領使に、二代基衡は奥六郡押領使、出羽押領使に、三代秀衡は鎮守府将軍に、四代泰衡は出羽、陸奥押領使となり、押領使を代々世襲することで、軍事指揮権を公的に行使することが認められた。

それが奥州藤原氏の支配原理となっていた。また、奥州の摂関家荘園の管理も、奥州藤原氏に任されていたようである。

奥州藤原氏滅亡時、平泉には陸奥、出羽の省帳、田文(農地の戸籍簿)などの行政文書の写しが多数あったという。

本来これらは国衙(こくが)(国司の役所)にあるもので、平泉が国衙に準ずる行政都市でもあったことがうかがえる。

その政権の基盤は稲作だけでなく、むしろ奥州で豊富に産出された砂金と北方貿易であり、北(ほく)宋(そう)や沿(えん)海(かい)州(しゆう)などとも独自の交易を行っていたようである。

沿海地方は、現在はロシア領に属するが、極東ロシアの東南端に位置し、歴史的にはツングース系などの北方諸民族が活動してきた地域で、渤(ぼつ)海(かい)や金などの統治下に置かれていた。

マルコ・ポーロの「東方見聞録」に登場する、「黄金の国ジパング」のイメージは、奥州藤原氏による十三湊(とさみなと)での大陸貿易によってもたらされたらしい。

奥州藤原氏が築いた独自政権の仕組みは、鎌倉幕府に影響を与えたとする解釈もある。

奥州藤原氏の滅亡後、鎌倉幕府は関東の武士を送り込んで陸奥・出羽を支配した。俘囚の地位を特別視するようなことは次第になくなり、歴史に記されることもなくなった。

pageTOP

■奥州藤原氏の落日

藤原秀(ひで)衡(ひら)の時代には、白河以北を完全に支配するに至った。

国府は今の宮城県のほぼ中央に位置する多賀城にあったが、実質、平泉が陸奥国の行政の中心であった。

源義経を少年時代と都落ちの際の二度にわたり庇護することになり、文治3年(1187年)10月、義経の行く末を案じながら

「伊予守義顕(義経)ヲ大将軍トナシ 国務セシムベキ由、男(むすこ)泰衡以下ニ遺言セシム」と言い残し、病で急逝した。

平治の乱で敗れた源義朝の子・源義経を匿(かく)い、文治元年(1185年)、さらに源頼朝に追われた義経を、ふたたび秀衡は匿くまった。

秀衡は剛腹で、頼朝からの引渡し要求を拒んできた。が、秀衡の死後、息子の藤原泰衡(やすひら)は頼朝の要求を拒みきれず、文治5年(1189年)閏4月、義経を自刃に追いこみ、義経の首を頼朝に引き渡した。

泰衡(やすひら)は義経の首を渡す事で頼朝との和平を模索した。

しかし、関東の後背に独自の奥州政権があることを恐れた源頼朝は、同年7月、義経を長らくかくまっていた事を罪として、奥州に出兵した。

この奥州合戦の中で、家臣の造反によって藤原泰衡は殺され、その首級が頼朝にとどけられ、奥州藤原氏は滅んだ。

百年も陸奥で独立自治を貫き、栄華をきわめた奥州藤原氏はこうして滅亡した。

この背景には、平家滅亡により源氏の勢力が強くなったことと、奥州に深く関わっていた義経が、頼朝と対立した事などで、ついに立場を維持できなくなったことが直接の滅亡原因となった。

この源頼朝による奥州合戦に従軍し、石那坂の戦いで戦功を挙げた関東の武将に、常陸(ひたち)入道念西がいた。その戦功によって頼朝から伊達郡(福島県北部)の地を与えられ、のちに地名をとって、伊達朝宗(ともむね)を名乗った。常陸(ひたち)入道念西が、のちの奥州伊達氏の祖となった。

そのご源頼朝は、陸奥国に関東の武士を地頭として配置した。

こうして奥州土着の武士は衰退し、鎌倉以来の武士が戦国時代まで陸奥国に割拠した。

その中で、葛西清重ら葛西氏が、下総(しもうさ)国葛西郡から奥州へうつり、平泉の統治を任され、「奥州惣(そう)奉(ぶ)行(ぎよう)」に就任したが、守護は置かれなかった。

後醍醐天皇の建武の新政期には、一時期親王任国とされ義良(のりなが)親王が陸奥太守として赴任した。

その後、室町幕府によって奥州探題が置かれた。

当初、陸奥国中部(宮城県北部)を勢力圏とする、足利氏一門で斯(し)波(ば)氏の支族、大崎氏が奥州探題を世襲していたが、その権威は名目的なもので、権威が及ぶ範囲も限られていた。

のちに陸奥国南部(福島県北部)の伊達氏が台頭し、伊達稙宗(たねむね)が陸奥国守護を任ぜられ、大崎氏が伊達氏の勢力下に組み込まれ、奥州探題の地位も伊達氏に奪われた。

pageTOP

■Top Pageへ

|