行動学

| 行動科学とは何か 2 Behavioural science |

■人は何故行動するのか

8つの行動の原理

安全、安心への欲求(生存本能)

危険回避欲求(生存本能)

快楽への欲求(肉体的、精神的)

未知への知的探究心、冒険心

愛情充足欲求

社会的評価欲求

成長と自己充足への欲求

奉仕や貢献への欲求

■何故行動しないのか

行動にはお金がかかる

◾行動の結果得られる価値観と金銭的な価値観のバランス

行動には時間がかかる

◾何かの時間が犠牲になる

行動には肉体的負荷がかかる

◾体調や体力の状況

行動には精神的、思考的な負荷がかかる

◾めんどくさい事を避ける

行動に不安を感じる(精神的な負担その1)

◾未経験なことへの不安感

行動に退屈を感じる(精神的な負担その2)

◾単純な繰り返し行動への退屈感

他者からの評価が不安(精神的な負担その3)

◾自尊心を傷つけられる不安

行動に対し孤独を感じる(精神的な負担その4)

◾独立した行動や何かの依存症から離脱する行動

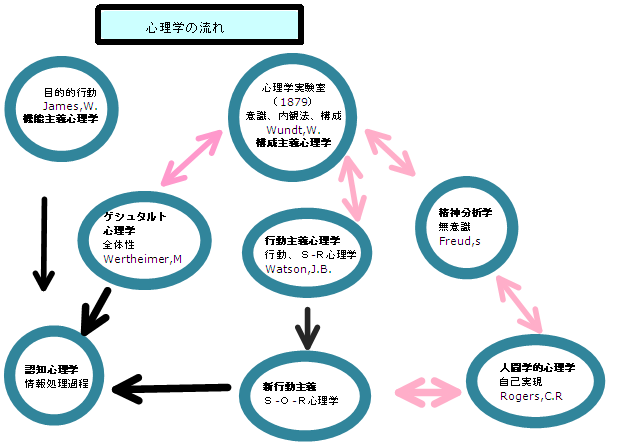

■行動心理学とは何か

■行動心理学とは、人間の行動を観察することにより、人間の心理を研究する学問。

行動を科学的に研究し、観察する。

■行動心理学者の多くは、自由意志は錯覚であり、

行動は遺伝子と、環境の両因子の組み合わせで起こると考えられている

■行動分析学とは、人間または動物などの行動を分析する学問である。

行動の「原理」や「法則」を導き出し、行動の「予測」と「制御」が可能になる。

その成果は、人間や動物のさまざまな問題行動の解決に応用されている。

牛窪一省研究レポート

生活行動モデルによる欲求構造へのアプローチ

株式会社リサーチ・アンド・ディベロプメント

研究レポート 牛窪一省の論文から抜粋転載

■生活行動モデル

人びとの選択的行動がどのようなメカニズムで行われるかについて、

これまで数多くの研究者が考え方を図式化してきた。

ここでは代表的なものを提示する。

これらの諸研究を発展的・批判的に検討しながら

1つの生活行動モデルを開発して、欲求構造分析の意味と位置づけを明らかにした。

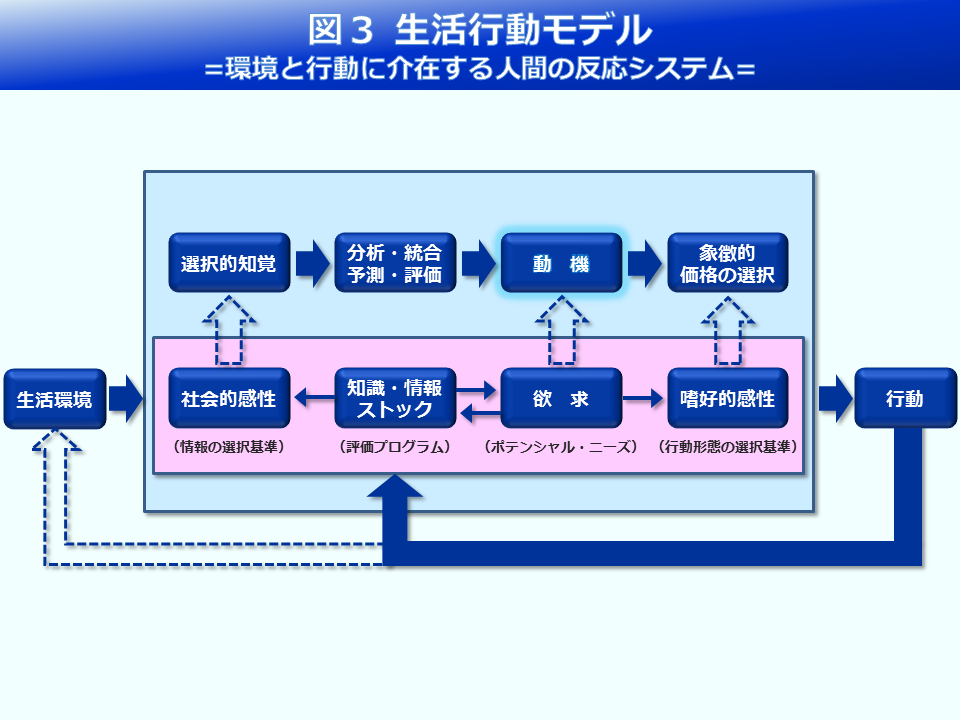

図3はそのシステムを示したものである。

人びとの“ライフスタイル”は、最終的には選択的行動に顕われた個性差であるといえる。

したがって、それは環境と行動の間にある人びとの反応システムの差として、問題になるわけである。

■ライフスタイル分析における欲求構造のとらえ方

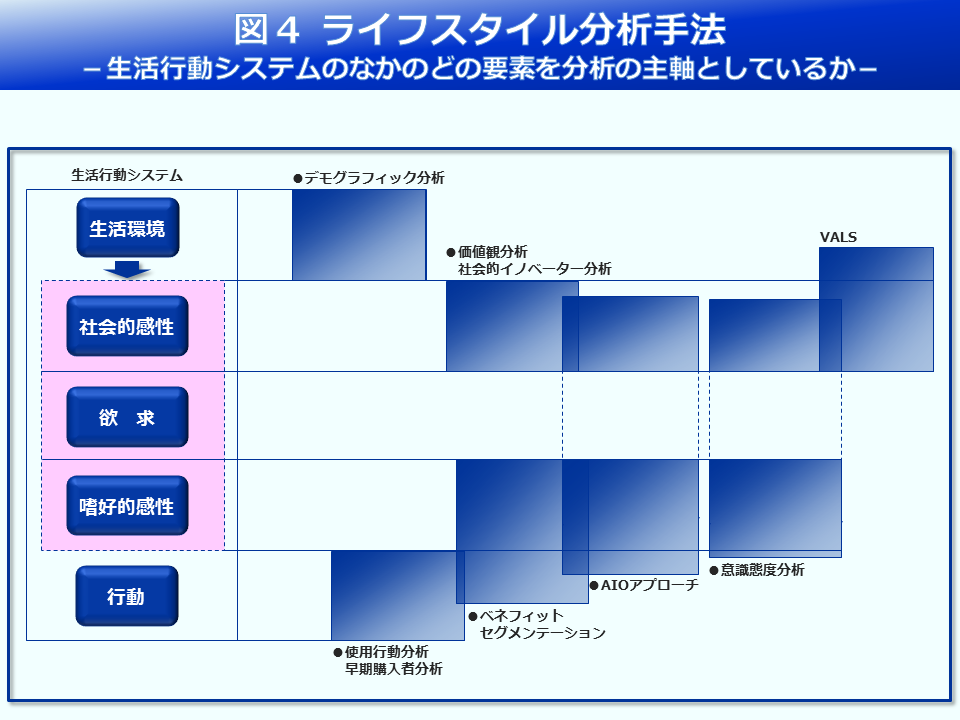

生活行動システムのどの要素によって、人びとの行動をとらえようとしているのか、

という視点から従来のライフスタイル・アプローチをレビューすると、

生活環境・行動実態など、見えやすい要素によるアプローチから見えにくい要素である

「意識態度」すなわち心の構造によって、

生活者をとらえようとする方向への流れを読みとることができる(図4参照)。

性、年令などのデモグラフィック特性や、社会的地位、収入など

生活環境要素からのアプローチでは、

生活者の多様化する行動の違いを説明することができなくなってきている。

また、商品の使用や消費行動など結果としてあらわれる

行動からのアプローチによってとらえられるニーズは、

現象的であって、インプルーブ型のコンセプト開発には有効であるが、

ここから新しい革新的なコンセプトを引き出すことは難しい。

そこで生活環境と生活行動に介在する反応のシステム、

すなわち心の構造の違いによって

ライフスタイルをとらえようとするアプローチが行われるようになった。

■ポテンシャル・ニーズをとらえる

これからのライフスタイル分析は、

生活者の精神的欲求のあり方をとらえることが最大の課題であり、

欲求の構造によってターゲット化を行うものでなければならないと考える。

そのためには図3の生活行動モデルにおいて、

行動の選択基準となる欲求をポテンシャル・ニーズとしてとらえ、

そのあり方をもってターゲットとすることが最も有効なアプローチであると考えられる。

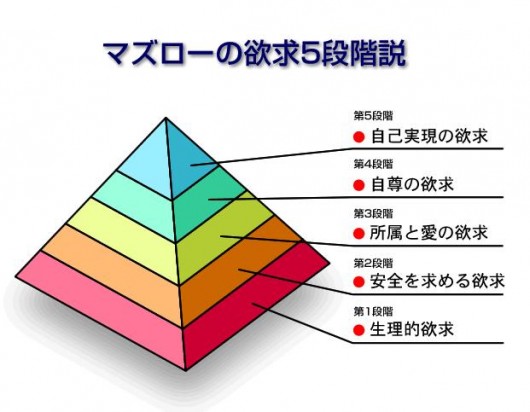

■マズローでは欲求の実態を解明できない

欲求の充足には序列があり、したがって欲求には発展段階がある、

とするのが有名なマズロー(Maslow,A.H.)の「欲求発展段階説」である。

しかし、マズローの理論は、実証的な検討がなされ、

ほとんどの研究が否定的な結果を報告しているのである。

以上のような背景から、

欲求を構造体でありながら刻々とその形態を変える運動体として理解する。

それを実体化するために、次のような研究作業を行った。

- 欲求構造を決定する社会的基本要因の確定

- 欲求構造を決定する個人的基本要因の確定

- 上記の諸要因が形成する空間における欲求の性格づけ

- 心理学者によって提示されている欲求リストの再編成およびそれらと③の整合性のチェック

- 基本欲求因子の確定とそれらのポジショニング

- 基本欲求因子の記号化

- 消費者調査による基本欲求因子の定量化

簡単にそれぞれの考え方を説明しておきたい。

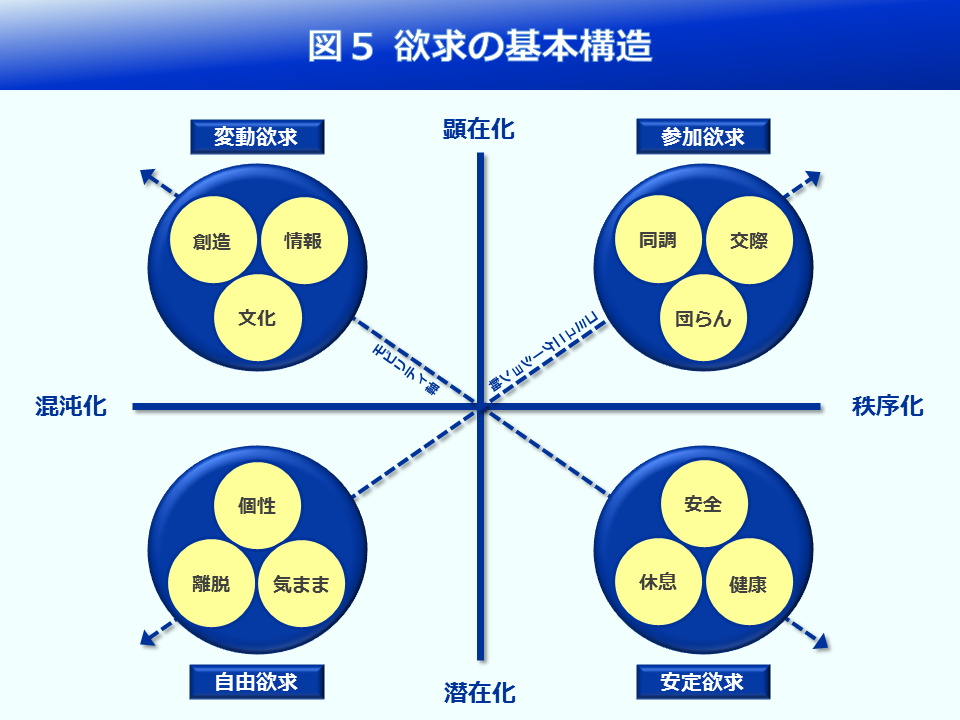

- 欲求構造を決定する社会的基本要因の1つは、文化人類の諸成果から混沌-秩序という概念を採用した。

この要因軸が人間の文化創造を規定するものであるから(5)、この要因軸を採用するのは妥当であると考えられる。もう1つの要因は、社会関係の強度を示す軸として、顕在-潜在という概念を採用した。

- 個人的基本要因としては、対人関係を規定するコミュニケーションの強度を示す軸と、情緒の律動性を示す軸を設定し、前者をコミュニケーション軸、後者をモビリティ軸とした。

- 以上の諸要因が形成する関係の分析により、われわれは理論的には4つの基本欲求を確

この基本分類には、最近多くの論者によって提唱されている

「快適性の欲求」と「合理性の欲求」は含まれていない。

「快適性」は欲求充足のプロセスで人びとが感じる知覚的なものであって、

それ自体は基礎となる欲求ではなく、また「合理性」は貨幣に対する欲求と同様な意味で、

主欲求を満たすための手段欲求であると考えるべきではないだろうか。

■ターゲットとしての欲求構造は15に類型化できる

人びとの心の中には12の欲求因子が、

それぞれ異なる重さと異なる形で配列されている。

それらの形態の差が人びとの欲求の個人差として行動の差をもたらすから、

このようにして構造化された欲求を「ポテンシャル・ニーズ」と名付けることができよう。

■行動心理学 7つの法則!

①返報性の原理

人から何かサンプル提供や無料サービスなどを受けた場合に、

何かお返しをしなければならないと思う心理。

返報性の原理は、人を動かす原理としていたるところで利用されている。

人は何か親切にしてもらったら、こちらもお返しをしないといけない

と思ってしまいその行動に出る心理。

②アンカリング効果

提示された特定の数値や情報が印象に残って基準点(アンカー)となり、

判断に影響を及ぼす心理傾向のこと。

船の錨(アンカー)が語源で、錨を降ろした船が繋がれた範囲しか動けないことと、

顧客が情報を得ることで判断が基準点に縛られてしまうことを例えている。

アンカリング効果は、顧客の購買行動に大きな影響を与えている要因である。

例えば、30,000円のコートがあった場合、顧客は製品の品質や利用価値に注目して、

価格に見合ったものかどうかを検討して購買行動を行う。

ところが、「通常価格58,000円→特別価格30,000円」と表示することで、

先に提示した通常価格58,000円という情報がアンカーとなり、

30,000円という価格に対して「28,000円値引きされている」という判断がなされ、

お買い得に感じられるといったことがある。

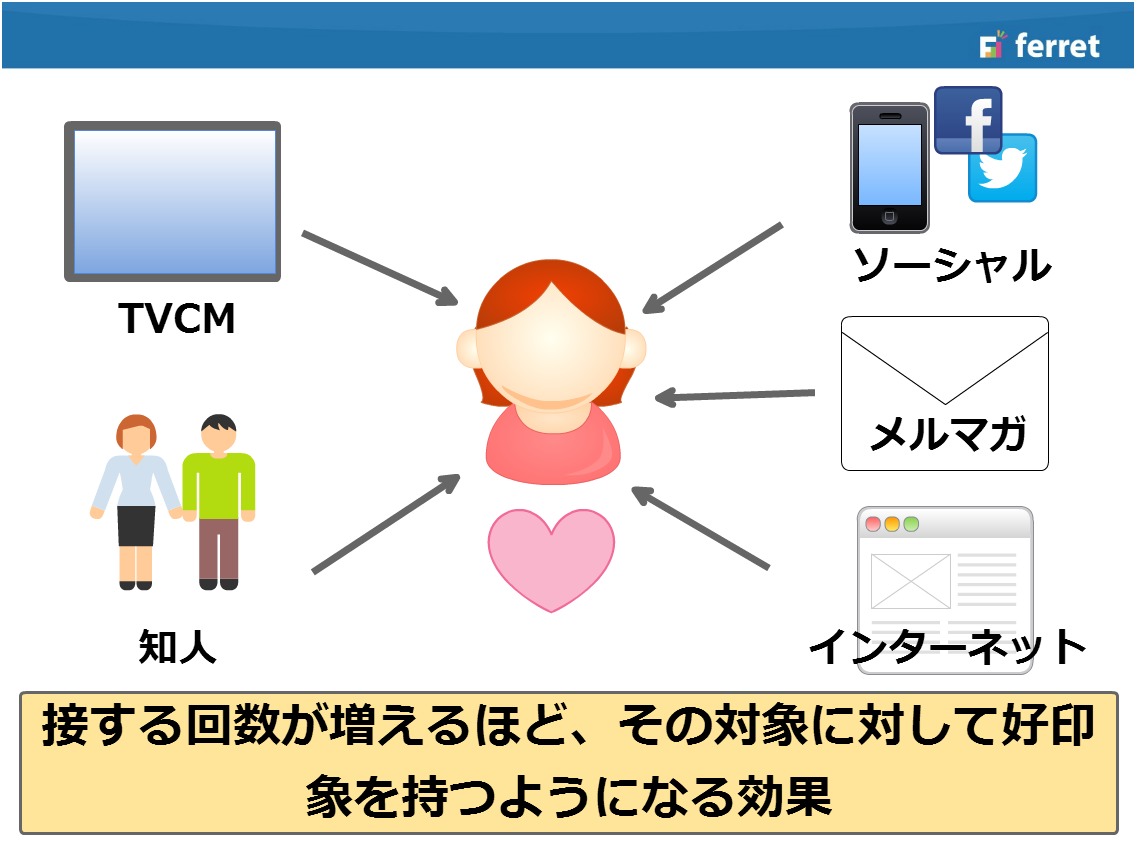

③ザイオンス効果

人間は単純に接触回数が多いほど、親近感を得やすくなる心理効果。

アメリカの心理学者ロバート・ザイアンスが論文にまとめ知られるようになった。

図形や、漢字、衣服、味やにおいなど、いろいろなものに対して起こる。

広告の効果も、単純接触効果によるところが大きい。CMでの露出 (宣伝) 触効果が起きて、

よい商品だと思ったり欲しくなったりする。

テレビのCMで短期間集中して商品をプロモーションすることがある。

顧客と商品を短期間に、何度も接触させることによって、

一気に親しみを持ってもらうのが狙いです。

④カリギュラ効果

禁止されると、かえって余計にその行為をやってみたくなる心理のことである。

「○○してはいけません」

このように禁止される、逆に興味が湧いてしまう心理効果。

ローマ帝国の皇帝カリグラをモデルにした1980年のアメリカ・イタリア合作映画

『カリギュラ』が語源で、過激な内容のため、ボストンなどの一部地域で公開禁止になったことで、

かえって世間の話題を惹いたことにちなむ。

人は希少性のあるモノにほど、価値を置きやすい

・希少性は意図的につくりだすことが出来る

・ある対象が制限されるほど、それに執着するようになる

・「限定」や「禁止」は数や時間だけでなく情報にも働く

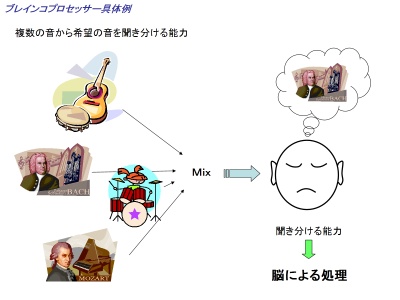

⑤カクテルパーティ効果

自分に関係のある話は、勝手に意識が向いてしまう心理効果。

どんな状況の中でも、自分に関係のある会話や噂話は、自然と意識が向く心理のこと。

(「○○という事で困っている人へ」など、

関係ある人の意識が向くようにすることで反応率は全く違ってくる)

人にはカクテルパーティー効果などでよく知られているように、

複数の音から希望の音を聞き分ける能力を有している。

例えば数種類の音楽が同時に鳴り響いていても、

希望の音楽だけを聞き分けることができる。

⑥両面提示と片面提示

良い面も、悪いもきちんと伝えることによって信頼を得ることができる。

悪い評判や口コミへの「免疫効果」がある。予め欠点を理解してもらっているため、

後から出たマイナス情報も折込済みと見なされ、

逆に買い手側には正直というプラス印象を与える。

良い点だけを強調する片面提示では、

後で商品の悪い点を知る時点で騙されたような気分になり、

信頼性がそこで損なわれる。

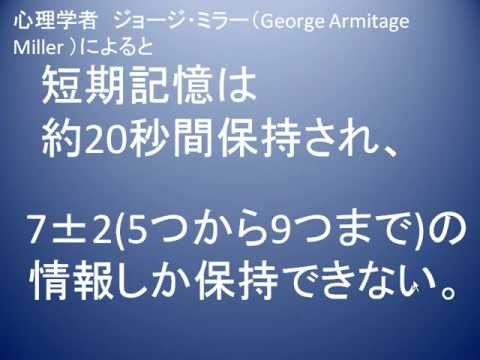

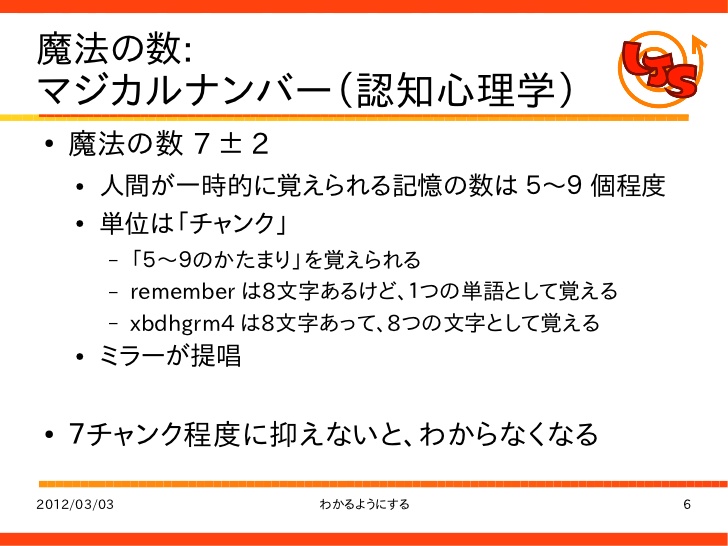

⑦マジカルナンバー7

人間は一般的には、同時に7つ以上の事は覚えられないという心理のこと。

(煩わしくなり、受け入れを拒否する心理機構が働く)

7つ以上のメニューがあると人は、拒否する心理から混乱する。

逆に、メリットを伝える場合、は8つ以上にすると、とてもたくさんのメリットがあるように感る。

「7つの大罪」 「7つの海」 「7不思議」 「一週間は7日」

多くの研究成果から、一度に処理できる(短期記憶)情報処理機能の限界は、

情報のかたまり「チャンク」を単位として数えて7±2であるとされている。

つづく

TOP TOP

pageTOP

■Top Pageへ

|